-

-

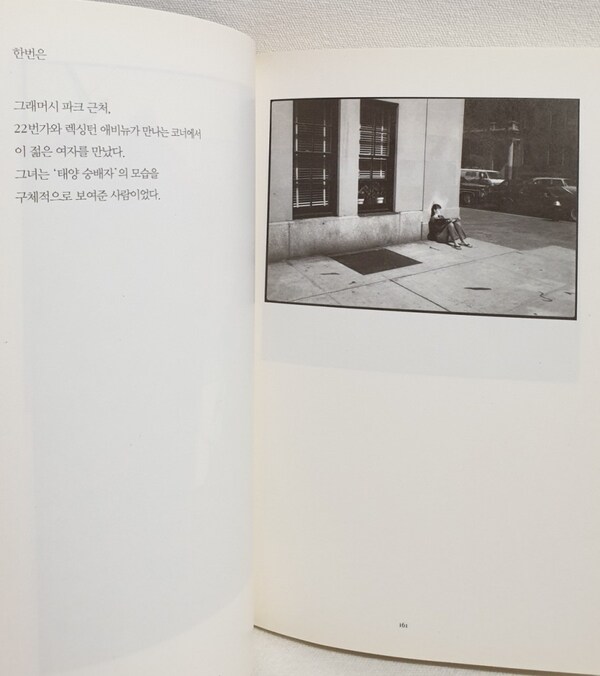

한번은, - 빔 벤더스의 사진 그리고 이야기들

빔 벤더스 지음, 이동준 옮김 / 이봄 / 2011년 7월

평점 :

절판

📎

사진을 찍는다는 것은 시간 속에서 이루어지는 행위이다.

시간 속의 뭔가를 도려내 다른 형태로 지속될 수 있도록

전이시키는 것이다.

사람들은 시간으로부터 도려낸 그 무엇이

카메라 '앞'에 놓여 있다고 여긴다.

그렇지 않다.

사진 찍기는 양방향으로 이루어지는 행위다.

하나는 앞에서, 또 하나는 뒤에서.

그렇다. '뒤'와도 상관이 있다.

이러한 비유는 그렇게 어려운 얘기가 아니다.

마치 사냥꾼이 눈 '앞'의 맹수를 향해 총을 겨누고 방아쇠를 당기듯,

총알이 발사되는 순간, 반동으로 몸이 '뒤'로 밀려나듯,

사진을 찍는 사람 역시 셔터를 누르는 순간, '뒤'로 튕겨 나간다.

자기 자신을 향해서 말이다.

그래서 한 장의 사진은 언제나 이중적인 상을 갖게 된다.

사진은 찍히는 피사체를 보여주게 마련이지만,

다른 한편으론 '그 뒤에 있는 것'도 보여준다.

.

.

'시간을 붙잡았다'는 게 중요한 게 아니라,

사진을 통해 매번 시간은 멈추지 않고, 지속적으로 흐른다는 점이 새로이 증명된다는 데 있다.

모든 사진은 우리 자신의 유한함을 상기시키는 하나의 기억이다.

모든 사진은 삶과 죽음의 문제를 다루고 있다.

포착된 모든 영상은 고귀한 아우라를 지니고 있고,

사진을 찍는 이의 시선 그 이상의 것이며

인간의 능력을 넘어선다.

말하자면, 모든 사진은 시간의 저편에서, 신의 시야 밖에서

이루어지는 창조행위다.

.

.

"한 번은 아무것도 아니다"란 속담이 있다.

내가 아직 어린아이였을 땐 이 말이 꽤 명쾌하게 받아들여졌다.

하지만 적어도 사진에 있어서 이 말은 옳지 않다.

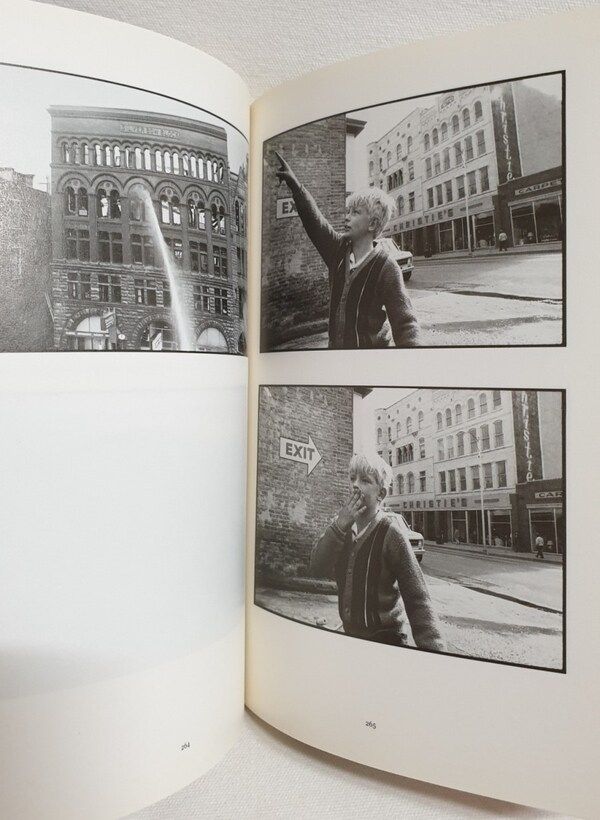

사진에 있어서 한 번이란,

정말로 오직 단 한 번을 의미한다.

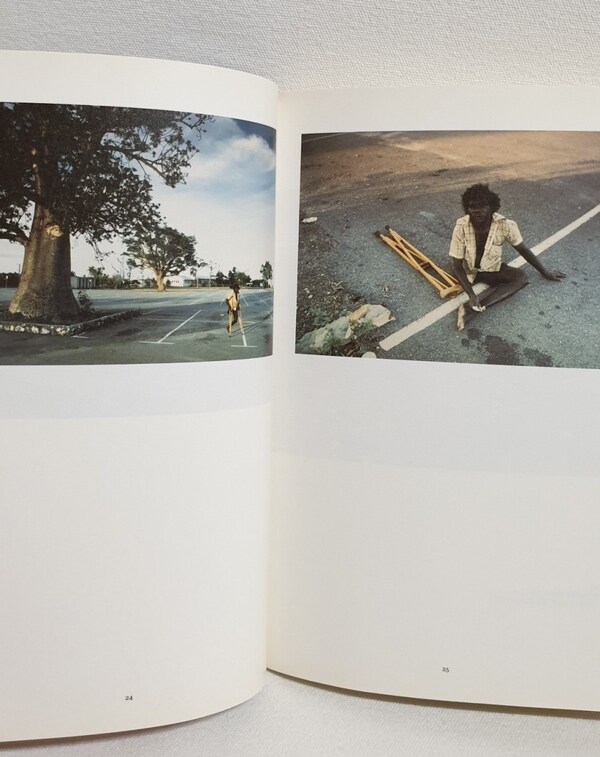

빔 벤더스는 영화감독이기 이전에, 일곱 살 때 처음 사진을 찍었고 열두 살에 자신만의 암실을 만들 정도로 열정적인 사진작가이기도 했다. 첫 번째 사진 전시를 1986년에 열었고 『Written in the West』로 1987년 첫 사진집을 낸 뒤 1992년까지 세계 순회 사진전을 가졌다. 이 책은 그의 두 번째 사진집으로, <파리, 텍사스>(1984, 칸영화제 그랑프리), <베를린 천사의 시>(1987, 칸 영화제 감독상) 이후 정체기를 겪다가 <부에나 비스타 소셜 클럽>(1999)으로 다시 각광을 받기 전인 1994년 출간했다.

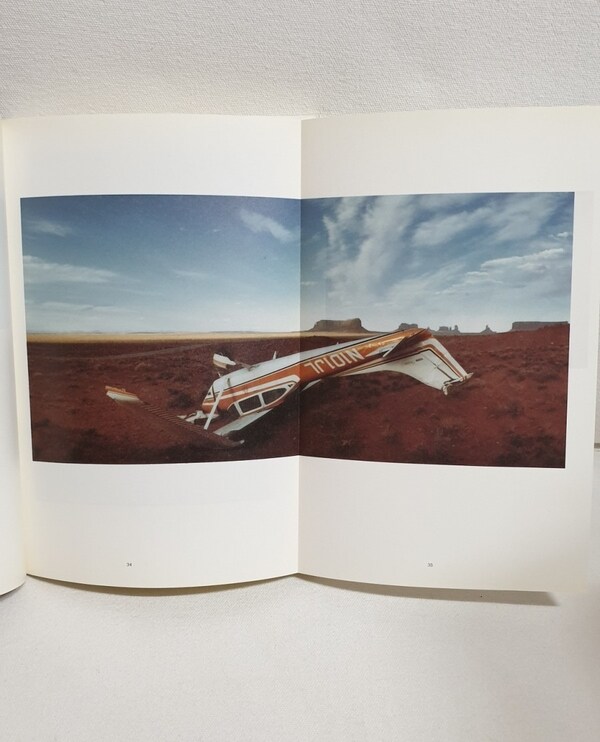

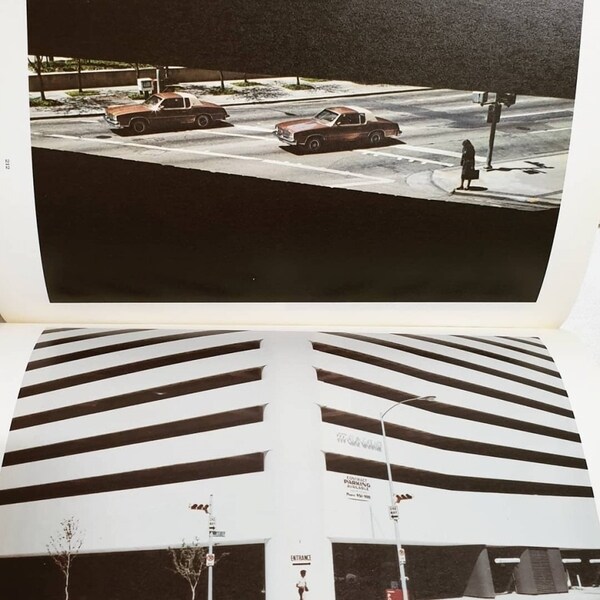

그가 보여주는 황량함과 기이함, '진실이라고 하기엔 너무 아름다운 것'(p10)을 나는 내내 사랑했고 앞으로도 변하지 않을 거다. 그 시선은 꼭 내가 보는 풍경 같았다. 그런 것을 잡아내는 사람이 예술가다.

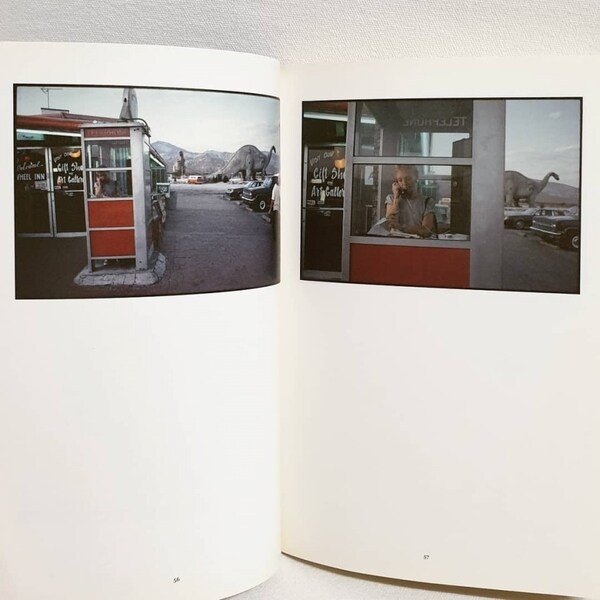

"일정한 속도로 걷다 보면 멈춰 서는 것마저 부담스러워진다"(p140)는 그의 말에 공감한다. 애리조나 주의 길라 벤드에서 지난 몇 년 동안 단 한 명의 손님도 찾지 않았던 낡은 호텔을 발견하는 눈썰미며, 그의 작품 제목이기도 한 '길의 왕'답게 그는 1978년 발리섬의 우붓을 처음 갔다. 1990년 두 번째 방문에서 그는 낙원이 사라졌다고 생각해 발리 사진을 단 한 장도 찍지 않았다고 했다. 난 가지도 못했는데 낙원이 그렇게도 빨리 사라지면 😭

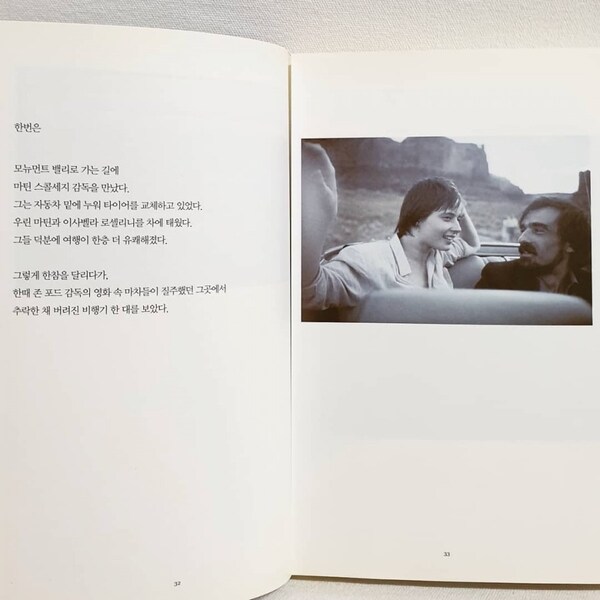

벤더스가 교우한 감독, 작가, 연예인들의 사진과 작업 풍경을 보는 것도 재밌다. 러시아 공항 화장실에서 오시마 나기사 감독을 우연히 만나고, 그랜드캐년 사막에서 마틴 스콜세지 감독을 우연히 만나는 것도 인연이어서 가능한 거겠지ㅎ

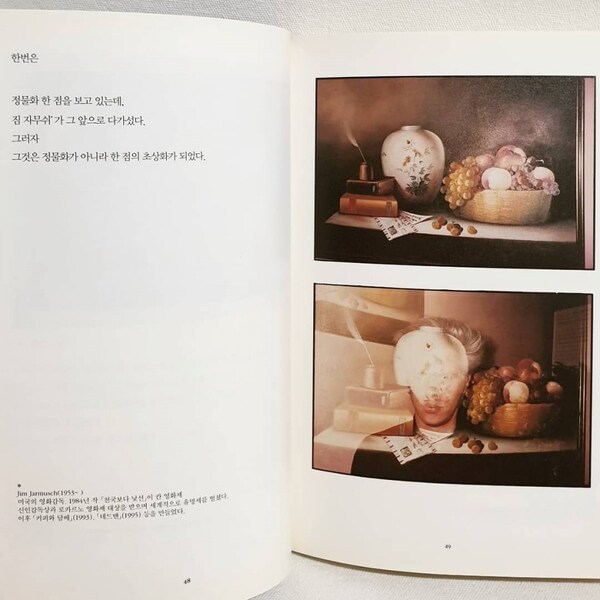

10대부터 미국 대중문화에 깊이 빠졌던 벤더스는 그의 <미국인 친구>(1977) 영화를 본 코폴라 감독의 초청으로 할리우드에 가게 된다. 소설가이자 할리우드에서 시나리오 작가로 일한 대실 해밋에 대한 영화 제작에 열정을 쏟았는데, 해밋이 살았던 건물에서 살다가 밤마다 소방차가 출동하는 소리에 놀라 결국 이사를 했다거나, 해밋 베이커리의 시계를 보고 애걸복걸하며 사려 했지만 실패해 사진만 찍고 만 일(사진을 보니 갖고 싶어 할 만도ㅋ 굿즈 마니아로서 매우 공감됨ㅋ), 해밋의 단골 식당이었던 곳에서 그도 단골이 된 일 등 재미난 일화가 많다. <해밋>(1982) 영화 제작은 순탄치 않아 이를 계기로 할리우드의 삭막한 영화제작 환경을 성토한 <사물의 상태>(1982)를 찍어 베니스영화제 황금사자상을 수상했다. 그가 느낀 미국의 인상(자아 도취에 빠진 채 고향을 잃은 사람들(덴버), 세상에서 가장 슬프고 감동적인 형상인 늙은 카우보이들(텍사스), 레고 도시(휴스턴))은 지금도 적확하다. 1997년에는 15년 만에 할리우드로 돌아가 할리우드의 거물급 제작자가 납치당하는 이야기를 통해 상품화된 폭력과 현실의 폭력 사이를 다룬 <폭력의 종말>을 제작하기도 했다. 쇠락하고 황량한 미국 서부 풍경에 대한 그의 사랑은 평소 친분이 두터웠던 샘 셰퍼드를 주인공으로 한 <돈 컴 노킹>(2005)으로 남겼다. 사람은 잘 기억하지 못해도 자신이 묵었던 수많은 호텔은 정확히 기억한다고 말하는 그이기에 2000년 <밀리언달러 호텔>을 영화화한 것도 당연한 결과이겠다.

이 책의 옮긴이가 당부했듯이 이 사진집에 담긴 사진작가로서의 벤더스는 영화로 재현되기도 했다. 2008년 벤더스는 유명 사진작가의 삶과 예술에 대한 회의를 담은 <팔레르모 슈팅>을 제작했다.

그의 사진은 관찰자의 권력적 시선이 아니라 단 한 번의 순간을 마주한 지구 여행자의 자유 추구와 인간미로 가득하다.