내 젊은 날에 아폴로 싸롱이 있었다.

아폴로 싸롱을 매일같이 갔던 것은 아니다. 사나흘에 한 번 꼴로 가지 않았을까.

72년 초겨울에는 한 열흘만에 아폴로 싸롱에 갔다. 커피 한 잔 값을 내고 시간을 보낼 수 있는 영업공간이 분명함에도, 나는 왠지‘결석하다가 오랜만에 출석한’교실인 듯 감회가 남달랐다. 그럴 만했다. 외수 형을 따라 그 먼 인제의 어느 깊은 골짜기 분교에서 일주일을 지내다가, 다시 춘천으로 돌아온 직후였으니 말이다. 춘천교대를 7년인가 다니다가 중퇴하고 고향 인제로 내려가 취직했다는데 인제읍내도 아닌, 하천을 따라서 20여 리는 걸어가야 나타나는‘화전민 아이들 대여섯이 전부인’ 골짜기 분교가 형의 직장이었던 거다. 한낮에 형의 수업이 끝나면 그 때부터는 둘이 부근 하천에서 가재를 잡았다. 붙잡은 개구리를 나뭇가지 끝에 매달아 하천 물에 담그면 얼마 안 돼 가재들이 붙었고 그러면 그것들을 솥에 넣어 쪄먹었다. 고소한 가재 맛도 하루 이틀이지 사흘째는 질려서 더 못 먹고 다 버렸다. 전기도 안 들어오는 곳이라 밤이 되면 석유냄새 나는 호야 불을 켜야 했다. 전임자들이 몇 달을 못 가 사직했다는 벽지 분교의 임시교사가 형이었다.

문학 이야기도 하루 이틀이지 라디오 청취로 밤 시간을 보내기 시작했다. 기이한 것은 우리 남한의 방송보다 북한의 방송이 잘 잡혔다는 사실이다. 나중에 깨달았는데 인제는 북한이 가까운 접경 지역이었다. 남한에 밀파돼 있는 자기네 간첩들에게 보내는 이상한 숫자 방송.

나는 차마 사흘만에 춘천으로 가야겠다는 말을 못하다가 일주일이 됐을 때에야 말했다.

“형. 제가 춘천 집에 가서 할 일이 있어요. 그만 가 봐야 됩니다.”

형은 외롭고 쓸쓸한 골짜기 분교 생활에서 하루라도 함께 더 있었으면 하는 바람을 포기했다. 나는 그런 형과 헤어지고서 다시 춘천으로 돌아온 것이다. 1972년 당시 춘천은 인구 10만 내외의 작은 도시였다. 하지만 거리에 2층 건물 하나 찾기 힘든 인제 읍에 비해서는 호화찬란한 대도시 느낌이었다.

어쨌든 나는 오랜만에 아폴로 싸롱에 들어와 앉았다. 일주일을 보냈던, 저 먼 인제의 외진 골짜기는 돌이켜볼수록 쓸쓸하고 외로운 곳이었다. 그곳에 형이 남아 있었다.

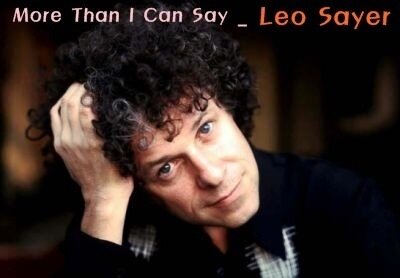

상념에 잡혀 있을 때 ‘오우오우오우예이’ 하며 'I love you more than I can say’가 어둑한 지하공간에 흘러나왔다. 형이 인제 내려가기 전, 석사동 자취방에서 기타 치며 즐겨 부르던 노래가 아닌가. 아아, 형과 나의 젊은 한 계절이 그렇게 지나가고 있었다.

내 젊은 날에 아폴로 싸롱이 있었다.

https://www.youtube.com/watch?v=dGKnSdikqjw

사진출처 : http://cafe.daum.net/f4984/6baD