드라마 중에도 그런 드라마가 있다. 다 본 후에 전신의 기운이 다 빠져 나간 듯 온몸이 축 처지고 감정이 철저히 소모되어 멍해지고 입맛도 없어지는, 그리고 한동안 아무런 일도 손에 잘 안잡히는 드라마. 그러나 한 번 보기 시작하면 도저히 중간에 멈출 수 없는 마약같은 드라마( 내겐 예전에 '모래시계'가 그랬다. 만화 '바나나피쉬'도 그랬고).

이렇게 착한데, 이토록 불쌍하고 찌질한 삶을 살아왔는데 설마 작가가 쟤를 그냥 죽게(불행하게)야 만들겠어? 막판에 기막힌 반전, 아니 최소한의 배려라도 있겠지,라고 대부분 예상하지만 '그건 소설에서나 나오는 이야기야'라고 냉소지으며 여지없이 기대를 저버리는 싸늘하고 건조한 이야기. 그래서 더 리얼하고 섬뜩한 이야기.

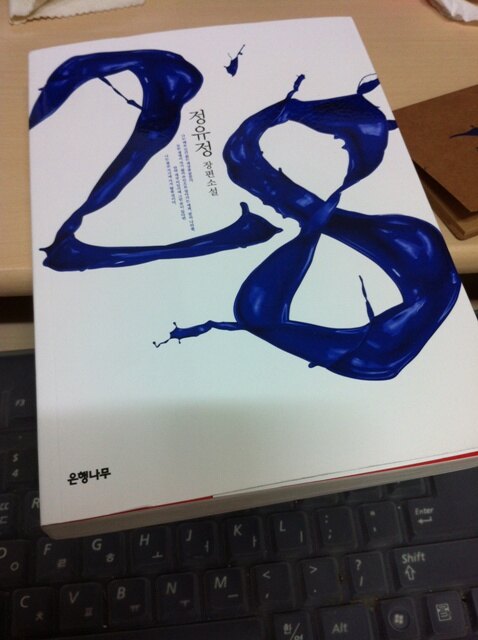

아마도 정유정 작가의 '28'을 다 읽고난 후에 상당수의 독자들이 비슷한 감정을 느끼지 않을까 싶다.

정확히 저녁 식사 후 늦은 밤 부터 읽기 시작하여 새벽 4시까지 잠시도 중간에 멈추지 못하고 다 읽어버렸다. 최근에 이 정도로 흡인력있게 나를 몰입케한 소설이 있었나 싶을 정도로 스토리라인이 치밀하고 흥미로웠다. 약간의 황당한 설정들이 조금 아쉽긴 하지만 작품의 흠이라고 시비걸기엔 미미하다.

수의사 서재형과 119 구조대원 한기준, 기자 김윤주, 악의 화신 박동해, 간호사 노수진, 그리고 상처받은 개 링고. 이 여섯 주연,조연들의 시점이 교차되며 작가는 우리에게 삶과 죽음, 인간과 동물, 은혜와 배신, 희생과 탐욕, 복수와 용서들에 대해 숨가쁘게 이야기를 들려준다. 내용에 어울리는 짧은 단문 위주의 건조한 문장, 철저한 자료 조사의 노력들이 곳곳에 느껴지는 디테일한 설명들, 그리고 무엇보다 '이야기꾼으로서의 탁월한 능력'은 작가의 이전 히트작 '7년의 밤'에 견주어 모자람이 없다.

그런데.... 그런데 뭐랄까. 내가 읽은 정유정 작가의 책이 겨우 세 번째( 네 심장을 쏴라, 7년의 밤, 그리고 28)임에도 불구하고 벌써부터 약간은 정형화되고 익숙한 틀들이 조금씩 보이는 건 좀 아쉽다.

늘 등장하는 병원(특히 정신병원), 정신병원 탈출 장면, 가정폭력을 행사하는 아버지(그것도 왜 항상 밖에서는 존경받는 의사인가?) 등등 왠지 정유정 소설에서 낯설지 않은 설정들 때문이다.

작가 자신이 간호사 출신이라 특히 잘 아는 분야라서(그리고 설마....간호사 근무할 때 가정폭력 행사하는 의사들을 여럿 봐서?) 그랬을 수는 있으나 다음 작품에서도 비슷한 설정이 계속 된다면 많이 식상하고 아쉬워질 것 같다.

하긴 언제나 법정과 로펌이 등장하는 존 그리샴이나 의사들과 병원이 주무대인 로빈 쿡, 만날 경마장에서 사람 죽는 딕 프랜시스의 소설도 있지 않냐고 하면 할말은 없다만. 그저 정유정 작가 팬으로서의 자그마한 아쉬움 정도로 생각하시라.

아무튼 벌써부터 복날 멍멍탕 한 그릇 떠올리시는 분들, 좀비 영화나 뱀파이어 소설에 물려서 뭐 좀 색다르고 오싹한 이야기 찾으시는 분들, 우리 사는 사회 시스템은 정말로 견고하여 어지간한 균열이나 문제가 생겨도 질서있고 튼튼하게 지탱된다고 믿으시는 근거없는 낙관주의자들이나 성선설주의자들, 무엇보다도 더운 여름에 참신한 스릴러물 찾으시는 분들껜 강추다.

하지만 정신적 충격 받으면 안되고 행복한 생각만 해야하는 임산부나 마음 여리고 심약하신 분들, 가뜩이나 사는게 우울한 분들껜 별로 권하고 싶지 않다. 아마도 기분만 한없이 꿀꿀해질 것이다. 차라리 책 읽을 시간에 개그콘서트 보고 잠시 웃으시는게 낫다.

개굴개굴 개구리 노래를 한다

아들 손자 며느리 다 모여서

밤새도록 하여도 듣는 이 없네

듣는 사람 없어도 날이 밝도록

개굴개굴 개구리 노래를 한다

개굴개굴 개구리 목청도 좋다

책 다 읽고 나면 이 동요가 경우에 따라서는 그토록 슬플 수도 있구나 하는 사실을 알게된다.

오늘 새벽까지 잠 안자고 책을 읽어서(게다가 좀전에 술까지 마셔서) 그런지 거울을 보니 눈에 빨갛게 핏발이 서있다. 순간 간이 덜컥 내려 앉는다. 책 다 읽고 나면 왜 그리 놀랬는지 알게된다.

하여간 참 대단한 소설이다.

책 디자인도 마음에 든다.

작가 sign은 솔직히 그저 그렇다. 차라리 내 sign이 더 멋있는 것 같다. ^^