-

-

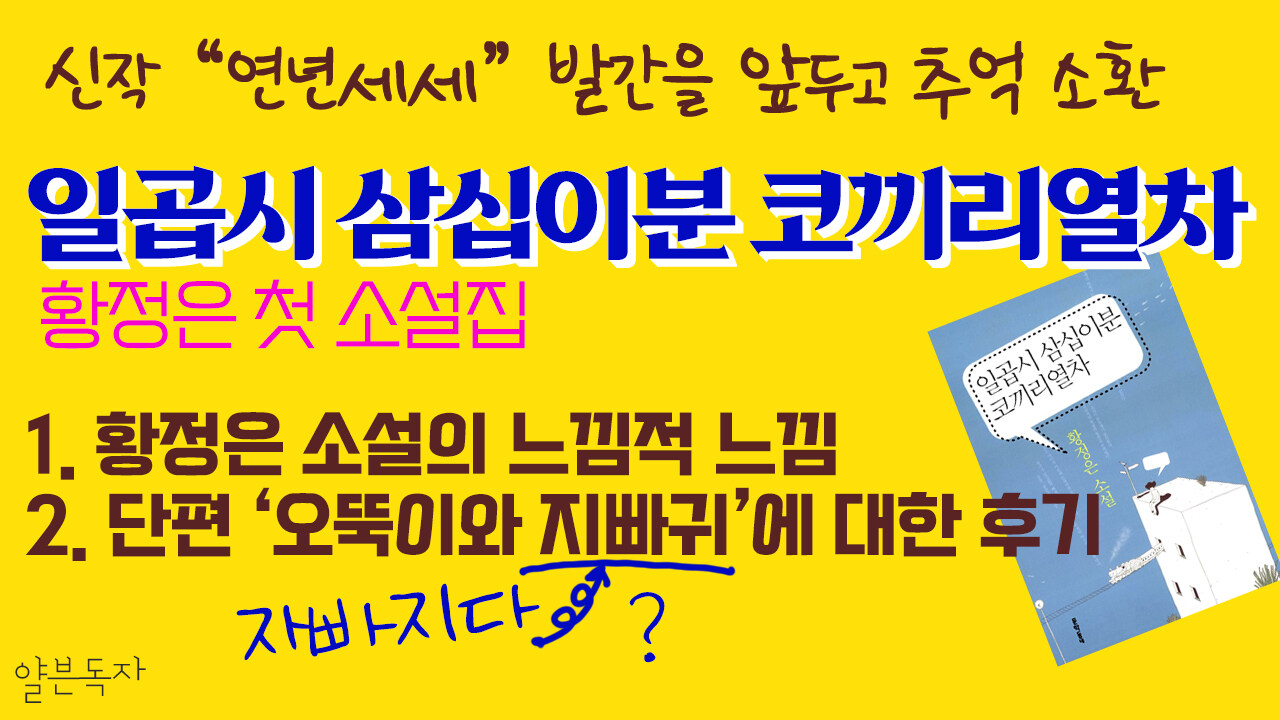

일곱시 삼십이분 코끼리열차

황정은 지음 / 문학동네 / 2008년 6월

평점 :

1. 황정은 소설의 느낌적 느낌

조곤조곤 이야기하는 그녀의 소설, 또는 소설 속의 목소리, 아니면 황정은이라는 자연인.

그 모두가 결국 하나겠지만 그것을 읽어가는 일은 묵묵하다거나 담담하다거나 뭐 그런 느낌, 기분이다.

'이건 뭐야'하고 황당한 소리와 함께 책장을 덮을 사람도 있겠지만

비틀린 것, 비틀렸다는 표현은 뭔가 적절하지 않지만, 어쨌든 잠시 곰곰이 들여다보고

그 비틀린 것에 대해 생각할 수 있다면 ‘황정은 식’ 이야기를 알아먹지 않나 싶다.

그렇다고 뭐 대단히 어려운 이야기를 한다는 것은 아니다.

뻔해서 하나마나한 생각들이나 투명할만큼 의심의 여지가 없는 일상을

그대로 복사하는 게 소설이라면 굳이 소설을 쓰거나 읽을 필요는 없다.

뻔해 보이는 것도 '낯설게 하기'가 소설가들의 본업이다.

하지만 영상을 만들고 있는 2020년 현재의 어떤 소설 어떤 작가들은 일상을 복사하듯 소설을 쓰고 또 대중들은 그런 소설에 환호하고 있다는 것도 사실이다. 나야 뭐 안보면 그만이긴한데 참 알다가도 모를 게 소설이란 것인지 대중의 기호란 것인지 그런 시류를 따라가지 못하는 것이 곧 꼰대가 되었다는 증거 같기도 해서 씁쓸할 뿐이다.

황정은이 그려내는 낯선 풍경들이 장쾌한 그랜드 캐니언도 아니고

대기권 밖의 신비스런 장면도 아닌 입술 거스러미나 뜯고 있는

옆 사람 이야기인데 나는 그런 장면들에 탐닉하는 독자일 것이다.

물론 또래의 여러 작가들이 그렇고그런 일상에 대해 작품들을 쏟아내고 있지만

황정은 특유의 색깔이 강렬한 빨강이나 서늘한 청색은 아니고

그녀 특유의 색깔은 첫소설집으로부터 이제 착색되지 않나 조심스레 생각한다.

한없이 투명에 가까워지려는 이율배반적인 색도 색이듯이

C M Y K R G B 같은 대표색이 아닌 그 사이 어딘가에 있는 파스텔 톤을 끄집어내

대표색으로 만들어 낸 것이 황정은의 힘이 아닌가 싶기도 하다,

그것의 매력을 본다면 황정은의 애독자가 될 것 같다.

각 단편들에 대해서 왈가왈부하는 건 읽었거나 읽을 사람의 몫이기 때문에

이야기 하고 싶지는 않다.

어차피 관심이나 팬심과 같은 의무감에서 읽어야 할 이들은 찾아 읽을테니 굳이

미주왈고주왈 떠든다는 건 무의미 하다

하지만 11편의 단편 가운데 특히나 인상적이었던 8번째 작품인 「오뚝이와 지빠귀」에 대해 잠깐 이야기해 본다

2. 단편 ‘오뚝이와 지빠귀’에 대한 후기

“오뚝이와 지빠귀”에는 한 집에 살고 있는 기조와 무도 두 사람이 등장하고 어느날 느닷없이 기조가 작아지면서 이야기는 시작된다. 설정을 두고 좀 황당한 게 아니냐 할 수도 있겠지만 그런 설정보다 소설이 보여주는 몇몇 장면에 주목했다.

첫 번째 장면

기조는 여러 아이들과 수영을 하는 꿈을 꾸는데 그 꿈에 대해 무도에게 이야기 해준다

그 과정에서 자꾸만 되풀이 되는 꿈 속 장면에 대해 ‘왜’ 라고 묻는 걸 무도는 이해하지 못한다

두 번째 장면

작아진 기조가 한번씩 움직이지 못하게 되는 증상 때문에 실업자가 되고 평소처럼 행동하는 무도의 행동이 왜 그렇게 빠르냐는 말에

무도는 이 정도면 보통이라고 한다. 그 ‘보통’이라는 것에 대해 기조는 여러 예를 들어 자신의 생각을 이야기 한다. 그리고 그 과정에서 ‘열심히 일하는 개미’ 이야기가 소개 된다.

나는 저 두 장면을 통해 ‘왜’라고 묻지 않는 무감각한 일상에 파묻혀 사는 것과

우리가 무심코 사용하는 ‘보통’이라는 잣대에 대한 것 그리고 개미 이야기 등을 아주 잘 버무린 황정은 식의 비틀기로 써낸 소설이 아닌가 한다 적어도 내가 읽기엔 그렇더라 그 말이다.

그리고 예사롭지 않은 제목과 내용의 연관성에 대해서도 이야기 해볼 수 있다

‘오뚝이와 지빠귀’에서 오뚝이라는 장난감은 누구나 알듯 넘어뜨려도 금새 제자리로 돌아오는 원상복귀와 반복성을 나타낸다고 볼 수 있다.

그리고 지빠귀라는 것은 조류의 일종으로 본문에도 언급되고 있지만 그와는 전혀 상관없는 이야길 해보자면 나는 하고 많은 조류의 이름 가운데 왜 하필 ‘지빠귀’라는 이름을 사용했을까 하고 의심을 해본다

지금부터는 진~짜 엉뚱한 주장일 수도 있는데 ‘지빠귀’ 라는 말과 ‘자빠지다’ 라는 말은 뭔가 좀 비슷하게 들리지 않나? 그 말이다.

나만의 터무니 없는 과대해석이겠지만 자빠진다는 건 나의 의지와는 상관없이 닥쳐오는 것이고 우리의 일상 대부분은 그렇게 닥쳐오고 그런 일상에 파묻혀 산다.

그것에 대해 ‘왜’ 라고 생각하는 순간 ‘보통’ 의 범주라 할 수 있는 일상에는 미세한 균열이 시작 되고 그것은 곧 비상상황으로 연결 된다

다들 자빠지지 않고 무너지지 않는 견고한 생활을 위해 동분서주 뛰어다니고들 있다.

그 속에서 누군가는 아무짝에도 소용없는 그 '왜'를 생각하고 있을 지도 모른다. 쓸쓸하고 때론 비루하게 소설을 읽으면서 말이다

여하튼 자빠졌다가 거의 자동으로 다시 원상태로 일어나는 ‘오뚝이’라는 것과 지빠귀 라는 이름을 함께 배치한 작가의 감각은 예사롭지가 않다는 이야길 하고 싶었다 이렇게 읽어주기를 작가는 바라지 않았을까 하는 건 지나친 나만의 억측이겠지만 말이다

살짝 다른 이야기가 되겠지만

소설가 황정은의 팬이라면 경장편 ‘백의 그림자’를 읽어 봤을 것인데 “백의 그림자”를 먼저 읽고 이 ‘오뚝이와 지빠귀’를 읽는다면 어떤 기시감을 느끼지 않을까 싶었다

나는 소설 “백의 그림자” 하면 가장 먼저 생각나는 장면이 있는데

소설 초반부에 은교와 무재가 나지막하게 대화를 나누는 장면이 그것이다.

그 분위기를 좋아하는 나로써는 그 장면과 이 ‘오뚝이와 지빠귀’ 시작 부분을 다시 읽었을 때 뭔가 비슷하다는 느낌이랄까 어쩌면 “백의 그림자”라는 이야기의 씨앗이 여기가 아닐까 하는 이또한 나만의 망상을 해보기도 했다

참고로 이 영상을 만드는 현재 “백의 그림자”는 절판 상태다. 내가 알기로 아마 20~30쇄 이상 많이 팔린 작품인데 출판사와 작가는 왜 절판시켜버린 것인지 어떤 내부 사정이 있는지 궁금하기만 하다.

신작 소식에 첫 소설집을 꺼내 들춰봤는데 다시 읽어본 작품은 내가 언제 읽었나 하는 낯섦과 미처 느끼지 못했던 지점들이 있어 역시나 독서는 많이 읽기 보다 여러번 읽기가 맞는거구나란 생각도 들었다

어쨌든 여러모로 우중충한 시절에 신작 소설은 소소한 즐거움이 될 것 같다