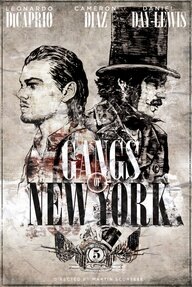

요즘 한국이 시끌시끌하드라. 여기까지 귀가 아프다. 그 쬐꼬만 땅덩어리에서 어쩜 그리두 치고박고 하든지. 시퍼렇게 날이 선 이빨을 드러내고 상대방의 목덜미의 핏줄을 탐욕스럽게 바라보는 잔혹성이, 무미건조하기 짝이 없는 검은 낱말의 조합을 통해 날 것 그대로 전해진다. 무의미한 형태소가 모여 그토록 잔인하고 치졸해질 수 있음을 다시금 깨달았다. 한반도라고는 하지만 사실상 북한에 가로막혀 대륙과의 교류가 자유롭지 못해, 그렇다고 해서 완전한 섬도 아닌 애매한 땅을 기반으로 반 세기를 넘게 살아 온 사람들은 애매하게 서로를 미워하고 애매하게 서로를 사랑한다. 고개를 돌리면 보이는 것은 거울에 비치는 내 모습처럼 닮았으나 영원히 악수할 수 없을 것만 같은 북한과, 마찬가지로 닮았지만 확고하게 자신의 정체성을 쌓아올려 배를 아프게 만드는 사촌같은 일본, 절대 인정하고 싶지 않은 못난이 강자인 중국. 한반도 안에 갇혀 지긋지긋해 하면서도 저들과 섞이지 않겠다는 그 뒤틀린 자긍심이 사람들의 발을 묶어 권태로움을 낳고 배출되지 못한 분노를 고이게 한다. 아우 저것들 꼴보기 싫어. 왜 저거 밖에 안 되는 거야? 이러니 우리나라가 발전을 못하지. 그래도 빨갱이 쪽바리 양키 짱깨 등등보다는 나아. 물론 제일 똑똑하고 정신 머리 박혀있는 건 나! 서로 잘났다고 죽어라 조폭들 마냥 끼리끼리 편 먹고 배신하고 쌈박질하는 걸 보면 2013년 판 갱스 오브 코리아를 보는 것 같다. 이 땅에 두 명의 주인은 존재할 수 없다는 듯이 으르렁거리는 패거리들이 다니엘 데이 루이스나 레오나르도 디카프리오 만큼 섹시하지 않다는 건 함정.

그렇게까지 하면서 사람들이 지키고 싶어 하는 것은 대체 무엇일까. 각자가 신념을 지니는 것은 좋은 일이다. 세상에 절대적인 진실이 있다는 믿음은 인간을 파멸로도 이끌었고 구원으로도 이끌었지만 멈춰있게 하지는 않으니까. 갱스 오브 뉴욕에서 역시 마찬가지다. 암스테르담을 필두로 하는 데드래빗 파와 빌 더 부처가 이끄는 원주민 파는 결코 서로에게 양보할 수 없는 신념을 가지고 있었고 이는 그들의 목숨과도 같은 것이었다. 신념을 포기한다는 것, 상대방을 인정한다는 것은 동시에 자신의 소멸을 의미했다. 정과 반이 만나 합이 되는 것은 있을 수 없는 일로 그 끝에는 선고된 죽음만이 기다리고 있었다. 시대상이 그러했고 이념이 그러했다. 개인적으로 매우 생소한 미국역사의 단면이었지만 현실에서든 가상세계에서든 너무도 자주 보아 왔던 극한 갈등의 구도를 통해 어렵지 않게 이해할 수 있었다. 중고등학교 역사 시간에 차갑고 딱딱한 의자 위에 앉아 분필 가루 냄새를 맡으며 넘겼던 책장 속에서는 그 갈등으로 인해 죽어간 사람들이 끊임 없이 나열돼 있었으니까. 칼이든 총이든 펜이든 저마다 무기를 들고 자신의 목숨을 뜯어 내어 적진에 내던지던 그 사람들. 거대한 절대적 진리 앞에 그리고 앞으로도 이어질 역사를 위해 수 없이 많은 개인이 제물로 바쳐졌다. 죽음으로 다가가는 기분은 어떠했을까. 상대방을 죽이고 싶어서가 아니라, 죽이지 않으면 자신이 죽기 때문에 무기를 휘두르는 기분은 어떠할까. 초월한다는 것은 아마 그런 것일 것이다. 누군가의 아들, 누군가의 애인, 누군가의 부모로서가 아니라 흐르는 역사의 구성원으로 존재한다는 것.

하지만 문제는, 그렇다면 그 갈등의 승자는 누구이며 승자를 결정하는 것 역시 무엇인가라는 판단기준. 갱스 오브 뉴욕이 재밌는 이유는 암스테르담의 복수를 보며 사람들이 느끼는 카타르시스때문만이 아니다. 빌 더 부처라는 캐릭터가 보이는 매력이, 그의 정당성이 암스테르담 만큼이나 강렬해 팽팽한 긴장감을 유발하기 때문이다. 이유 없이 미친놈은 전기의자에 앉혀 지지만 이유 있이 미친놈은 왕좌에 앉는다. 그는 악역으로 등장하지만 자신만의 신념이 있었고 그 신념은 결코 비논리적이거나 어처구니없는 것이 아니었다. 적어도 내가 보기엔 그랬다. 자신의 국가를 지키고 조상의 피땀을 지키고자 하는 그 신념은 충분히 이해가능했고 마땅했다. 그리고 그렇기 때문에 암스테르담과 빌 더 부처는 서로를 인정했다. 상대방의 신념과 태도를 높이 샀으나 다만 그들이 처해 있는 시대상에 의해 서로에게 칼을 겨눌 수 밖에 없었다. 결국 대립하는 두 가치의 우열은 정해져야 했고, 보다 우선시되어야 할 가치의 기준이 제시되어야 했다. 갱스 오브 뉴욕에서는 그 해결 방법이 파이브 포인츠에서 행해진 전투(일종의 대장 죽이기..)였고 지금 갱스 오브 코리아에서는 머리 수 싸움인듯 하다.

어찌보면 상당히 무식하다고 볼 수 있는 무력싸움은 당시의 시대상을 고려하여 그렇다 치고, 수싸움이야 뭐 민주주의의 토대이니 이거 역시 물고 늘어지고 싶지는 않다. 민주주의가 비합리적이라고 생각하지도 않을 뿐더러 보편적이고 절대적인 진리라면 그만큼 많은 사람들을 끌어들일 수 있을 테고, 또 인간은 진리를 알아내고 받아들일 능력이 있다고 생각하니까. 그런데 왜 2013년 현재의 수 싸움이 1840년대때 무력싸움 마냥 사람들이 악에 받혀 고래고래 소리를 지르고 있는지 의문이 든다. 1840년대 그들에게는 선택권이 많지 않았다. 혼돈의 시대에서 신념을 위해 무력을 써야만 했다. 오늘은 다르다. 싸움에서 진다 하더라도 자신의 신념이 틀렸음을 인정한다 하더라도 그것이 생사와 직결되지 않는다. 무엇이 더욱더 진리에 가까운지 충분히 심사숙고해 볼 여건이 됨에도 불구하고 사람들은 귀를 막고 눈을 가리고 소리만 고래고래 지른다. 내가 제일 잘났다는 그 오만함이 자신의 신념을 아집으로 격하시킨다는 것을 모르고 상대방을 그저 비웃고 찍어 내리기에 바쁘다. 서로가 자신이 진짜라고 주장하지만 그 근거는 내가 진짜니까,라는 동어 반복에 지나지 않는다. 정말로 진리를 추구하려 한다면, 자신이 옳은 길로 가고 싶다면 자신이 틀릴 수 있다는 생각을 언제나 지녀야 하는데 한국의 갱들은 현재 자기와 다른 생각을 한다는 이유만으로 상대방을 죽이지 못해 안달이다. 우리끼리 물고 뜯고 싸워 봐야 남는 게 뭐가 있을까. 전투 후 파이브 포인츠에 길게 늘어져 있던 시체가 생각나는 하루다. 이미 전효성양은 일밍아웃되어 그 무더기에 던져졌고.. 더 이상의 큰 소모적 갈등이 없었으면 하는 바람뿐이다.

.