-

-

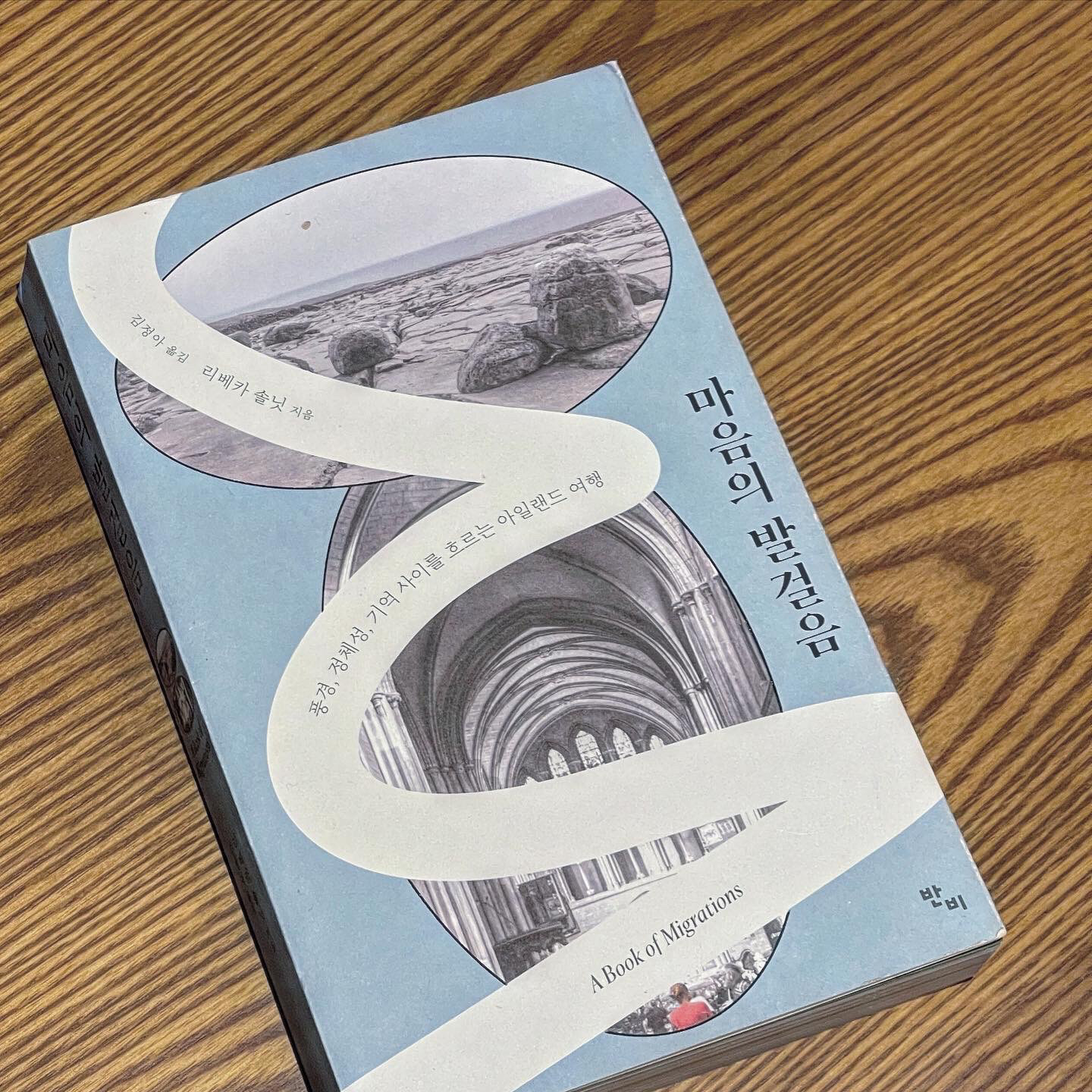

마음의 발걸음 - 풍경, 정체성, 기억 사이를 흐르는 아일랜드 여행

리베카 솔닛 지음, 김정아 옮김 / 반비 / 2020년 10월

평점 :

여행이 몸의 위치뿐 아니라 기억의 위치, 상상의 위치를 바꾸어놓는다는 것, 처음 가본 곳들, 몰랐던 곳들이 주로 망각 속에 묻혀 있는 묘한 연상들과 욕망들을 끄집어내준다는 것, 그러니 여행자가 가장 많이 걷게 되는 길은 마음의 길이라는 것을 나는 그때실감했다. 여행은 내가 나라고 생각지 않았던 나를 발견할 기회가 되어준다. 나의 무너지는 정체성이 내가 가보고 싶은 땅으로이어지는 것이 여행이기에. 32쪽

영문학 수업 때 제임스 조이스의 <더블린 사람들>을 읽으면서 처음으로 문학을 배우는 것이 재미있다고 느꼈다. 그때부터 언젠가 꼭 더블린에 가보겠다고 생각만하다가 실제 곳곳에 서 있는 조이스의 상을 마주한 건 10년이나 지난 후 였다. 오히려 영국 초상화갤러리에서 조이스를 먼저 만났을 정도라 더블린에 도착했을 때 제일 먼저 찾은 곳은 셜록 홈즈 기념관과 영화 원스의 배경이 된 거리였다. 이 책의 목적이 아일랜드 여행 자체가 아니라는 저자의 의도가 내게는 그래서 더 와닿았는지 모르겠다. 누군가의 ’마음의 발걸음‘을 따라가다 그때 정리하지 못했던 내가 걸었던 ‘마음의 발걸음’을 떠올리며 웃을 수 있었기 때문이다. 특히 철저히 관광객으로서 방문한 내겐 양과 클로버가 기념품으로 반드시 소장하고픈 품목이었던 반면 더블린을 중심으로 시외곽이 모두 푸르른 초원, 극과 극의 개발형태를 띄고 있다는 말에 클로버가 담긴 워터볼을 한참이나 쳐다보게 됐다.

*

나의 세계, 나의 것이라고 칭해지는 세계는 많은 경우 내가 내 손으로 정성들여 세우는 세계이니만큼, 나의 세계가 끊임없이 불러내는 나라는 존재는 내가 하는 말, 내가 하는 일, 내가 보는 풍경, 내가 먹는 음식으로 이루어져있다. 그런 나의 세계, 그렇게 세워놓았던 세계를 토대만 남기고 없애는 것이 여행이다. 211쪽

저자는 자신의 선대 어디에서 아일랜드와의 연결이 있었다는 사실이 전혀 생각지도 못한 유산을 받은 것 같다고 초반에 이야기한다. 유럽인과 미국인, 같은 언어를 쓰지만 많은 것이 다르고 더군다나 아일랜드는 유럽과도 다른 역사적 배경을 가지고 있다. 이런 사연을 알고 마주하는 거리와 장소들 심지어 자연마저도 다시금 아일랜드에 가고자 열망했던 스무살의 나로 돌아가게 만들었다. 밑줄을 치고 또 치다보나 단색이었던 본문이 온통 붉게 물들고야 만다. 그 어떤 아일랜드 여행책보다, 그 어떤 뿌리를 쫓는 소설보다 더 눈길을 사로잡는 책이다.