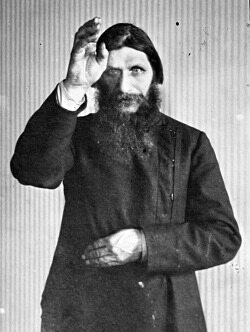

러시아문학을 공부하면서 그들의 '정신-머리 구조'의 괴상함에 자주 놀라곤 했다. 그들의 역사 중 제일 극적인 대목은 아무래도 제정 말기일 텐데, 최근에 검색어 순위에도 오른 괴승(요승) 라스푸친의 등장과 전횡이 특히 그랬다. 얄궂은 땡중 하나가 나타나 황실을 뒤흔들었다, 왕자의 혈우병을 고쳐주어 단번에 황후의 신뢰를 얻었다, 아무리 죽여도 죽지 않아 죽이는 데 애먹었다 등. 생김새가 어떠하였을까. 늙은 사진. 아, 너무 못생겼구나. 젊었을 때는 좀 나았겠지, 그래도 황후를 후린 사람인데. 웬걸, 정말 너무 아닌 얼굴이다, 슬프다 -_-;; 마흔 넘으면서 진정한 외모지상주의가 돼 버린 내 눈에 그는 이 점이 제일 도드라진다. 그러게, 러시아.

이런 식의 참칭의 연원은 물론 깊다. 어지간한 사람들은 한 번쯤 들어봤을 법한 이름들(가짜 드미트리, 보리스 고두노프 등)이 등장한 동란의 시대가 대표적이다. 도스토옙스키의 '정치소설'(정치팜플릿) [악령]을 움직이는 기본적인 메커니즘도 이것. 굳이 말하자면, 표트르 베르호벤스키는 '가짜 드미트리'인 셈이고 그를 움직이는 진짜 수장은 '악령 스타브로긴'. 그러나 그 '스타브로긴'마저 꼭두각시라면? 그렇다면 그를 움직이는 더 근원적인 힘은 무엇? 여기서 소설을 한층 복잡해지고 '정치소설'이라는 장르와 결별, 더 높은 층위로 이월한다.

<악령>에서 포착된 테러-혁명의 씨앗은 20세기 러시아역사에서 실제로 실현된다. 이 소설 속 쉬삐굴린사태는 1860년대 트베리 시의 소요를 모델로 했다. 밀린 품삯을 받기 위해 도지사 앞에 몰려든 '선량한'(!) 노동자들을 도지사(폰 렘브케 - 그는 못 됐다기 보다는(이게 더 무섭다!!!) 그저 띨빵하고 한심한 지휘관의 상징이다)는 '폭도'로 몰아버린다. 여기서는 '발포'까지는 등장하지 않으나, 이런 것이 1905년, 1917년 혁명으로 이어졌으리라. 간만에 상기해본다.

결국, 세계최초의 사회주의 국가 건설. 어쨌거나 이건 남의 나라 얘기인지라 오랫동안 학적, 미학적 호기심을 갖고 읽어 왔다. 까도 까도 나오는 양파, 라는 표현이 자주 들리는데, 역시나 이런 것이 떠오른다.

마트료쉬카는 피스가, 속의 갯수가 많을 수록, 또 그림이 스티커를 붙인 것이 아니라 장인이 손으로 직접 그린 것일 수록 비싸다. 이런 조잡한 것도 있다. 도대체 얼마나 더 까야(열어야) 바닥이 보이는 거냐.

남의 나라 얘기인 줄 알았던 일들이 지금, 여기 우리나라에서 일어나고 있어 놀랍다.

또한, 과거 얘기인 줄 알았는데 바로 지금, 어제오늘내일 일어나고 있어서 놀랍다.

('과거'라 함은 내가 요즘 현대문학사를 읽고 정리하는 중이라서 그렇다.)

도무지 초현실주의 국가, 앨리스의 이상한 나라 같다. '기생수'와 그 기생수에 먹힌 숙주의 나라. 그런데 그 기생수가 정녕 무시무시한 생김새의 만화 속 기생수도 아닌, 뭐뭐뭐 같이 생긴 뭐뭐뭐, 라니, 헐헐.

텔레비전 없이 산 지 20년 넘었다. 당연히 티브이 뉴스를 따로 챙겨본 적이 없다. 어제는 뉴스를 보려고 컴퓨터를 켰다. 따뜻한 방안에 앉아 있는 것이 미안할 수밖에. 마음만은 나도 애 데리고 가서 말하고 싶었다. "관악구에 사는 아줌마입니다~ 우리 공주님이 '하야'라는 말의 뜻을 모르는 것 같습니다~" 등등. 그리고 내가 낸 세금 다시 내놔,~ 이런 말까지-_-;;