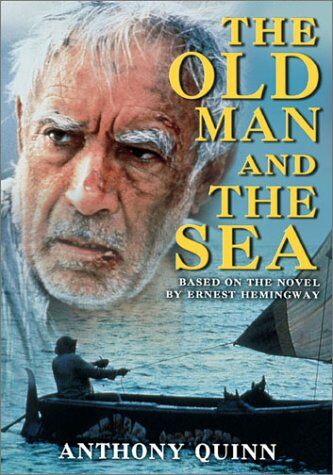

인간, 파멸할 수는 있어도 패배할 수는 없는 존재!

- 헤밍웨이, <노인과 바다>(1952)

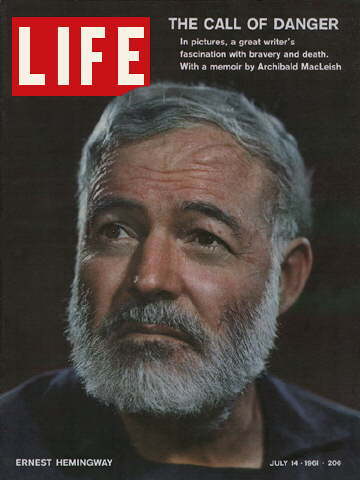

열아홉 살에 전쟁을 경험했고 스물두 살에 결혼했으며 스물네 살에 아버지가 되었고 바로 그 나이에 직업 작가가 된 헤밍웨이. <태양은 다시 떠오른다>로 스물일곱의 나이에 일약 스타덤에 오른 그는 <무기여 잘 있어라>, <누구를 위하여 종은 울리나>를 내놓으면서 문학적인 명성과 대중적인 인기를 한 손에 거머쥔다. 작가의 개인적 체험이 고스란히 녹아 있는 이 전쟁 로맨스들은 수차례에 걸쳐 영화로 만들어졌는데, 사실 헤밍웨이는 그의 분신들을 연기했던 웬만한 할리우드 배우 못지않은 미남이었다.

그 때문인지 그 스스로 기꺼이 카메라 앞에서 포즈를 취했으며 적어도 그것에 길들여졌다. 네 번에 걸친 결혼과 ‘화려한’ 여성 편력, 역동적이고 남성적인 취미들(권투, 낚시, 사냥, 투우 관람 등), 잦은 전쟁 체험(그는 주로 종군 기자였다), 모험을 향한 추구와 ‘역마살’…. 그가 한 번 움직일 때마다 전설과 신화가 만들어졌고 그 출처는 많은 경우 그 자신이었다. 오죽하면 헤밍웨이가 자신의 사망 소식을 전하는 신문을 들고 있는 사진까지 있을까. 이런 영웅과 같은 인기 작가가 십여 년간 침체기를 겪고서 1952년 쉰 살을 넘긴 ‘노인’이 돼서 돌아왔다. 헤밍웨이 특유의 압축적이고 간결한 문체가 돋보이는 소설 <노인과 바다>를 들고서 말이다.

멕시코 만류에서 낚시를 하는 늙은 어부 산티아고는 벌써 팔십사일 째 물고기를 한 마리도 낚지 못했다. 그를 잘 따르는 소년 마놀린도 부모의 강권 때문에 노인의 배에 타지 못하게 됐다. 노인은 혼자 낚시를 떠난다. 스스로도 운이 다 됐다고 생각하지만 거대한 청새치 한 마리가 걸려든다. 이 녀석을 쟁취하기 위한, 혹은 지키기 위한 노인의 사투가 시작된다. “오늘이 가기 전에 난 너를 죽이고 말 테다.”(55쪽) 이렇게 다짐하는 늙은 어부의 감정은 양가적이다. 요기를 할 때는 녀석이 굶주릴 것이라는 생각에 연민을 느끼고, 캄캄한 밤, 잠이 들 때는 녀석 역시 휴식하길 바란다. 그러다 “고기가 나를 데려가고 있는 건가, 아니면 내가 고기를 데려가고 있는 건가.”(100쪽)하고 자문하기에 이른다.

정녕 어느 새인가 청새치와의 투쟁은 둘이 함께 하는 아름다운 항해로 바뀌어 있다. 그 때, 진즉부터 주변을 맴돌던 상어 떼의 습격으로 인해 이 유일한 동반자를 잃게 된다. 그럼에도 노인은 절망이 아닌 희망을 얘기하고 밀려드는 죄책감을 다스린다. “죄에 대해서는 생각하지 말기로 하자. 그런 것을 생각하기에는 이미 때가 너무 늦었고, 또 죄에 대해 생각하는 일로 벌어먹고 사는 사람도 있으니까 말이야. 죄에 대해선 그런 사람들에게나 맡기면 돼. 고기가 고기로 태어난 것처럼 넌 어부로 태어났으니까.”(107쪽)

천생 어부이고자 하는 그의 노획물은 그러나, 앙상한 등뼈와 뾰족한 주둥이와 시커먼 머리통만 남겼을 뿐이다. 노인은 사람들의 조롱을 뒤로 하고 소년이 지켜보는 가운데 잠이 든다. 꿈속에서 그는 바다로 나가기 전, 또 낚시를 하는 동안 계속 그리워하던 사자를 본다. 소년 시절에 가보았던 황혼녘의 아프리카 해변을 뛰노는, 새끼 고양이 같은 사자들. 이것이야말로 낙원의 상징일진대, 노인의 삶은 잇따른 실패와 불운에도 불구하고 결코 비극이 아니다. 소설의 바깥, 작가의 삶은 어떠한가.

<노인과 바다>를 발표한 이후 헤밍웨이는 노벨상까지 거머쥐었다. 하지만 정작 그의 삶은 각종 사고와 후유증, 각종 질병과 그 치료 과정에서 발생한 부작용 때문에 극도로 피폐해졌다가 1961년 엽총 자살로 마감된다. 과연 “사냥꾼의 마지막 먹이는 자기 자신”(제프리 메이어스, <헤밍웨이>, 2권, 899쪽)이던가. 사실 헤밍웨이는 자신의 삶을 문학의 제단에 갖다 바치는 고행자-순교자 유형이라기보다는 삶과 문학을 동시적으로 소비하고 향유하는 유형에 속했으며 그의 작품 역시 동시대의 몇몇 걸작에 필적할 만한 깊이와 무게를 갖추지 못했다.(제프리 마이어스, 916쪽) 그러나 그에게는 대학과 도서관에서 쌓은 지식과 교양 대신 자연과 역사의 현장에서 얻은 산 체험이 있었다.

어떤 의미에서 그의 문학은 그가 자살로써 완성한 인생과 어우러지면서 진정성을 획득한다. 흐루쇼프 집권 시절, 이른바 해빙기의 소련에서는 그를 모방한 텁수룩한 턱수염과 점퍼 차림이 유행했다. 헤밍웨이라는 이름은 그 자체로 자유로운 정신과 삶의 상징이었던 것이다. 그로부터 오십여 년이 지났음에도 우리는 여전히 그의 이름에, 바다 위에서 물고기와 바다 새를 향해 미친 듯 혼자 주절대는 늙은 어부에게 열광한다. ‘노인’이 주인공임에도 ‘소년’이 더 많이 읽는 <노인과 바다>. ‘소년’이길 멈추기 위해 필요로 했던 이 소설을 우리는 언젠가 기필코 ‘노인’이 되기 위해 또다시 읽게 될 것이다. 한 시절에는 그 역시 소년이었던 산티아고 노인의 말은 그때 더 소중하게 들릴 것이다. “하지만 인간은 패배하도록 창조된 게 아니야. (…) 인간은 파멸당할 수는 있을지 몰라도 패배할 수는 없어.”(104쪽)

-- <책&>

-- 올해 헤밍웨이 저작권이 소멸돼서 그의 소설들이 봇물 터지듯(^^;) 쏟아졌는데요, 오랜만에 쭉 다시 보니 나름 새롭더라고요. 글쎄, 소설 자체가 걸작이라는 생각은 안 들었으나, 인물이 참 좋지요? ㅎㅎ 어릴 때 봤던, <주말의 명화>(?)와 같은 이런 프로에서 소개한 <누구를 위하여 종은 울리나>, 이런 영화도 떠오르고요. 낡은 티브이 앞에 코를 박고서 봤던 것 같은데요...^^;