-

-

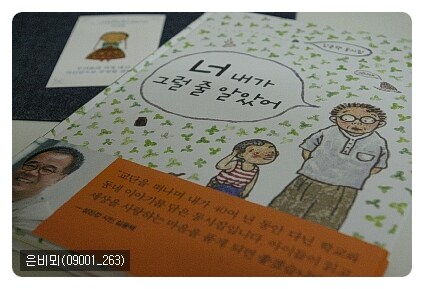

너 내가 그럴 줄 알았어 - 김용택 동시집

김용택 동시집, 이혜란 그림 / 창비 / 2008년 8월

평점 :

어릴 때를 떠올리면 지금과는 많이 다른 그때의 나를 만나고는 한다. 그럴 때마다 새삼 놀라면서 한편으로는 정겨운 웃음이 피어난다. 초등학생 때 동시를 지어오라는 숙제를 어떻게 풀지 혼자 고민하던 때가 있었다. 그때는 시라는 것의 형이상학적인 낯설임은 생각해본 적도 없지만 무언가를 창작해야 한다는 건 새롭고도 떨리는 일이었다. 그래서 내가 기억하는 창작 동시는 장난꾸러기 바람과 소녀들의 치마에 대한 이야기였다. 나중에 옆집 사는 대학생 오빠들에게 읽어주며 부끄러워하던 시였는데 사실 이 시는 완전한 창작은 아니었다. 친구와 같은 주제로 썼는데 표현이 달랐을 뿐이다. 이렇듯 어린 날의 추억이 이 시집을 읽으며 하나씩 되돌아왔다.

섬진강 시인 김용택과 아이들은 따로 생각할 수 없을 만큼 친근하다. 교단에서 그가 만난 아이들처럼 시인의 웃는 모습이 순수하다. 꾸밈없는 자연의 모습을 찾아내고 대화하는 아이들의 모습은 독자까지 포용한다. 아이들이야말로 실은 꾸밈없는 자연 그 자체이다. 예쁜 시들과 그림이 마음마저 예쁘게 물들인다. 그리고 거기서 연상되는 것들이 보물처럼 쏟아져 내렸다. 잊었던 추억 한 조각, 어린 날의 나. 시인과 아이들의 이야기에 보태지는 나만의 이야기까지 끝이 없다.

그러나 동시가 예쁘기만 하진 않았다. 순수한 동심이 밝은 한 자락이라면 이 시집의 또 다른 한 자락은 도시의 현실만큼이나 외로운 농촌 아이들의 현실이었다. 왜 이 시대의 아이들은 도시나 농촌이나 할 것 없이 외로운 것일까. 과거에는 부모들이 먹고살기 바빠서였다고 쳐도 지금처럼 공간이 크지는 않았다. 엄마가 섬 그늘에 굴 따러 갔다는 동요는 애처롭지만, 삶의 고단함 속에서도 엄마와 아이의 하나 됨이 느껴졌다. 어디서건 아이들에게 사랑을 많이 주었으면 좋겠다. 그 아이들이 자라서 더 많은 사랑을 전해줄 수 있도록 말이다. 그러나 피할 수 없는 현실이라면 아이들이 굳건하게 잘 이겨냈으면 하는 바람이다.

엄마 없이 밥 먹어요

엄마 없이 옷 입어요

엄마 없는 집에 가요

엄마 없는 잠을 자요

(70쪽. 엄마 전문.)

여치가 운다.

귀뚜라기가 운다.

지렁이가 운다.

개구리가 운다.

먼 산에서 소쩍새가 운다.

나는 안 운다.

절대 안 운다.

(75쪽. 나는 안 운다 전문.)

태성이가 엄마 빨래하는 데 따라와

징검다리를 폴짝폴짝 뛰어다닙니다.

태성아 그러다가 물에 빠질라

태성아 그러지 마 그러다가 물에 빠질라

그래도 태성이는 징검다리를

폴짝폴짝 뛰어 건너다닙니다.

그때 비행기가 큰 소리를 내며

지나갑니다.

태성이가 하늘을 쳐다보며

징검돌을 뛰어 건너다가

풍덩 물에 빠집니다.

너 내가 그럴 줄 알았어.

(50쪽. 너 내가 그럴 줄 알았어 전문.)

엄마의 자리가 큰아이의 외로움부터 나는 절대 안 운다는 아이의 애처로운 다짐을 보며 마음이 저렸다. 그러다가도 책 제목과 동명의 '너 내가 그럴 줄 알았어.'같은 시를 읽을 때는 입가에 미소가 번진다. 그리고 자연 속에서 하루를 보내며 작은 곤충 하나와도 친구가 되고 그들의 입장이 되는 아이들의 모습에서 발견한 것은 나 또한 그랬다는 사실과 어른일 때보다 어쩌면 그때가 더 남의 입장을 헤아리지 않았을까 하는 태도이다. 지금은 별거 아닌 일로도 상대를 이해하려고 하지 않는데 이는 언제부터 굳어진 습관인지 모른다. 그래서 말랑하게 바꾸려는 노력을 해야 한다. 그때처럼 자연스럽게 먼저 헤아릴 줄 아는 순수함이 그립다. 아무것도 아닌 것에서 찾아가는 행복을 기억한다면 삶이 보다 풍요로워 질 것은 자명하다.

예쁘게, 둥글게 살고 싶다면 방법은 간단하다. 나부터 사랑하고, 나처럼 모든 것을 사랑하면 된다. 억지로 되는 일이 없듯 얼마간의 시간은 필요할 것이다. 아마도, 충분해질 때까지!