-

-

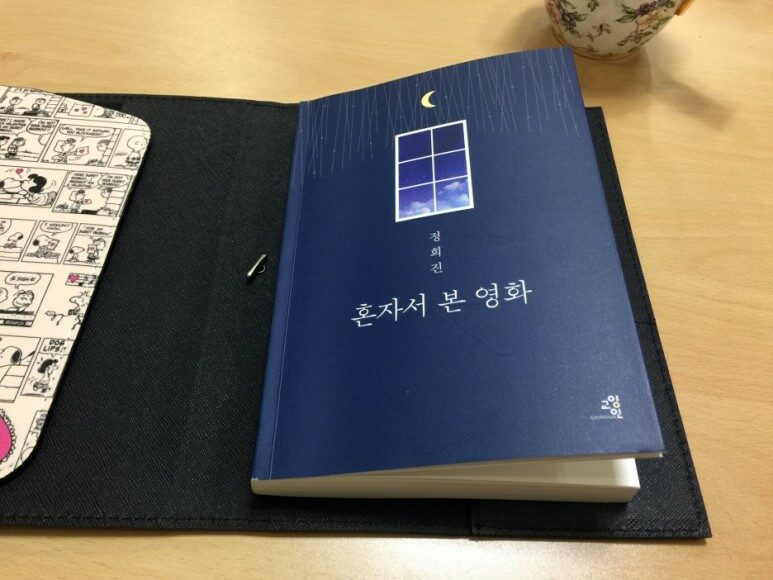

혼자서 본 영화

정희진 지음 / 교양인 / 2018년 2월

평점 :

처음으로 혼자 영화를 보러 간 것은 30대에 갓 들어서던 무렵이었다. 혼자 영화를 본다는 것은 혼자 책을 읽는 것과는 다른 행위라고 생각을 했던 나에게는 큰 모험이 아닐 수 없었다. 하지만 옆 사람을 신경쓰지 않고 오롯이 영화에 충실할 수 있는 그 시간을 사랑하게 되면서 이후로 지금까지 거의 혼자 영화를 보고 있다. 그것도 심야영화. 영화에 푹 빠져 주인공과 동일시 하기를 좋아하고 울기도 참 잘 우는 나로서는 혼자가 제격이었고 영화를 통해 나 혼자 느끼고 해석하는 그 시간의 맛을 다른 이와 나누고 싶지 않게 된 것이다. 정희진의 글에서 아주 적확한 표현을 발견하게 되었다.

'혼자서 본 영화'가 '나 홀로 극장에'라는 뜻은 당연히 아니다. 영화와 나만의 대면, 나만의 느낌, 나만의 해석이다. 나만의 해석. 여기에 방점이 찍힌다. 나의 세계에 영화가 들어온 것이다. (13쪽)

정희진 여성학자의 <혼자서 본 영화>는 자칭 "영화 오타쿠"라고 할 정도로 영화광인 그녀가 20년 동안 쓴 영화 감상문이다. 그 중에서도 인생의 영화라고 꼽는 28편의 영화에 대해서 여성주의 시각으로 젠더, 고통, 사랑, 상처 등에 대해 이야기하고 있는데 영화를 감성적으로만 접근하고 해석하는 나에게 굉장히 묵직한 자극을 주었고, 앞으로의 영화감상의 방향을 고민하게 했다. 사랑, 상처, 외로움. 이라는 키워드에 민감한 나는 영화를 곧잘 그 키워드에 맞춰 해석하기를 좋아하는데 지금까지 젠더에는 참 무심하지 않았나 돌아보는 시간이기도 했다. 그녀의 해석을 통해 가부장제의 틀에서 길들여진 여성의 모습이 내게도 고스란히 묻어 있구나, 나의 위치를 점검하는 계기도 되었다. 페미니즘에 대해 내 안에서 아직 해결안 된 부분들이 있어서 관련 책들을 미뤄두고 있는데 나만의 견고한 페미니즘에 대한 생각을 갖기 위해서는 공부가 먼저구나, 라는 생각을 하게 한 책이기도 하다.

무엇보다도 지금까지 정제된 정희진의 문장들을 접하다가 날것 그대로의 감정들이 묻어난 문장들과 날카롭지만 내면의 따뜻함과 외로움, 상처가 느껴지는 문장들을 만나게 되니 그녀가 좀 더 가깝게 느껴졌다. 정희진은 "나의 감상문이므로 나를 드러낼 수밖에 없었다. 지나치게 드러냈다. 그러나 나를 드러내는 행위는 '사생활 문제'가 아니라 내가 나를 알게 되는 과정이라는 의미에서 중요하다고 생각하고, 후회도 없다."(20쪽) 라고 고백한다. 지금까지 쓴 칼럼과 다른 책들보다 더 깊이 정희진을 만날 수 있는 기회였다. 앞으로 그녀의 정제된 문장들을 다시 만난대도 나는 지금의 정희진을 떠올리게 될 것이다.

정희진 여성학자를 흠모하는 여성들이 많을 것이다. 나또한 한겨레 신문의 칼럼 <어떤 메모>를 통해 그녀를 알고부터 그녀의 시각과 글을 흠모하게 되었다. 그녀의 책으로는 서평집 <정희진처럼 읽기>에 이어 두 번째다. "정희진"이라는 이름이 주는 신뢰는 언제부터 이렇게 견고해졌을까 싶게 그녀의 모든 글은 믿고 읽는 글이 되었다. 여성주의 시각에서 세상을 바라보는 그녀의 생각과 글을 닮고 싶다고 생각하는 사람은 비단 나 뿐만이 아닐 것이다. 페미니즘에 관련한 어려운 책들보다 먼저 이 책을 시작으로 조금씩 시각을 바꿔가며 공부해 가는 것도 내게는 의미가 있겠다는 생각이 든다. 그녀의 표현을 빌려 나 또한 "나는 이제 알기 위해 영화를 본다."라고 말하고자 한다. 앞으로 점점 충만하고도 깊게, "영화가 나의 세계에 들어"올 것을 기대하며.

나는 이제 알기 위해 영화를 본다. '지식을 습득한다'와 '안다'는 것은 다르다. 안다는 것은 깨닫고, 반성하고, 다른 세계로 이동하고, 세상이 넓음을 알고, 그리고 타인을 이해하는데 도움이 되는 과정을 뜻한다. 이것이 인생의 전부가 아닐까. (19쪽)