-

-

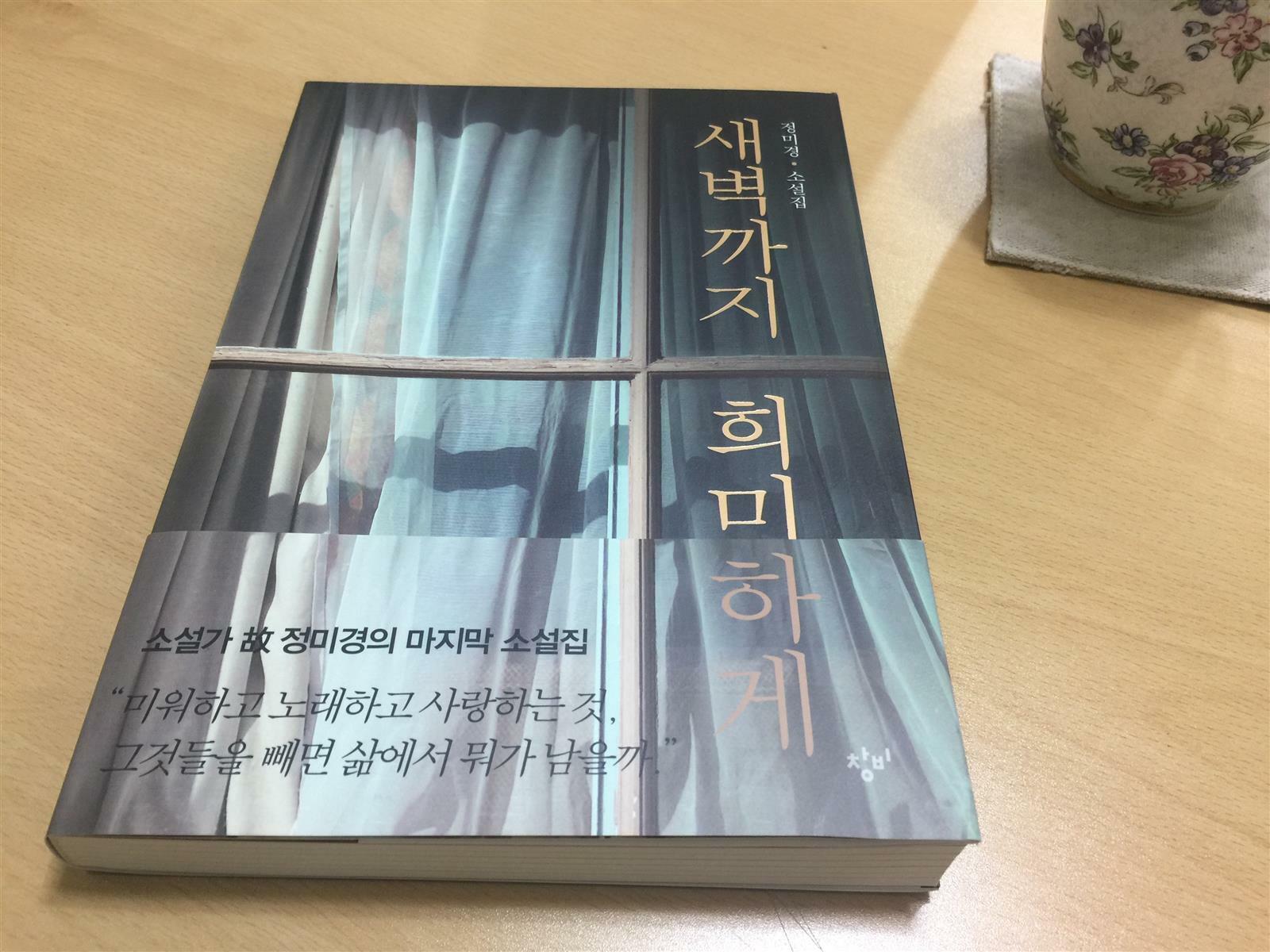

새벽까지 희미하게

정미경 지음 / 창비 / 2018년 1월

평점 :

나의 이야기에 귀 기울여 주고 나의 마음을 알아주는 사람이 단 한 명이라도 있다면 이 세상은 살아갈 만 할 것이다. 어딘가에 그 사람이 존재한다는 것만으로도 힘이 나고 위로가 되는 것이다. 하지만 갈수록 가까운 사람들에게는 못할 말들이 늘어만 가고 나를 모르는 타인들 속에서 오히려 안정감을 느끼며 내 속마음을 털어놓고 싶을 때가 많다. 그렇게 마음이 통한다는 이유로 낯선 이에게 나의 마음을 말갛게 들여다 보이며 기대었던 적이 얼마나 많았던가. 나도 모르게 당신에게 사랑을 느꼈던 적이 단 한 번도 없다고 자신있게 말할 수 있을까.

정미경의 <새벽까지 희미하게>를 읽은 뒤로 계속 마음이 울렁거려서 또 다시 천천히 한 번을 더 읽었다. 그제야 내 손에 잡히는 뚜렷한 감정들이 또 너무 아파서 내내 그들의 아픔에 애도하는 마음이 들었다. 다섯 작품 중에서 내게 가장 와 닿았던 작품은 <못>과 <목 놓아 우네> 두 작품이다.

<못>의 공과 금희는 처음부터 알았다. 우리의 관계는 잠시라는 걸. 공은 자신의 불안을 유예할 시간이 필요했고, 그런 이유로 금희가 필요했을 뿐이었다. 영기라는 본명이 "연기"로 발음되어 모든 관계가 연기처럼 사라질까봐 금희라는 이름으로 개명한 그녀는 늘 미리 내려놓음으로써 불안의 싹수를 자르는 삶을 살아온 사람이다. 금희는 공을 만나는 순간부터 공이 떠날 것을 염두하며 지금이 아니면 "다음은 없다."는 것을 알았다. 공이 다시 직장을 갖게 되어 부인에게 돌아가 연락이 끊겨도 금희는 예전처럼 일상의 생활을 이어간다. 하지만 그녀의 마음에는 분명 더 깊은 상처가 덧입혀졌고, 앞으로는 더 내려놓는 삶을 살게 될 것이 분명했다. 나의 욕망과 외로움, 또는 공처럼 자신의 불안을 유예할 사람으로 우리는 낯선 이를 만나고 그 관계는 분명하게 처음부터 시한부적인 만남이며 철저하게 나의 욕심에 의한 것이다. 공을 통해서는 이기적인 인간의 민낯을, 금희를 통해서는 사랑에 상처입고도 계속 마음을 내어주고 그로 인해 마음의 벽만 단단해지는 우리의 어두운 이면을 보게 되었다. "내 인생은 여전히 영기 같아." (23쪽)

<목 놓아 우네>에서는 역류성 식도염을 앓고 있는 트럭을 운전하는 여자 "심"과 사람들과의 관계를 피하기 위해 동료들에게 역류성 식도염을 앓고 있다고 거짓을 말하는 회사원 남자 "심"이 잘못 보낸 문자로 인해 서로에게 마음을 터놓으며 어느 순간 사랑을 느끼게 된다. "마주 보고는 하지 못했을 이야기를 솔직하게 털어놓고 나면 거의 마술적인 친밀감이 생겨났다."(147쪽) 하지만 여자 심은 자신이 트럭을 운전한다는 이야기만은 하고 싶지 않아 간호사라고 이야기한다. 가장 솔직해야 하는 부분에서 솔직하지 못한 둘의 관계는 처음부터 허상 위에 지어진 모래성이라는 것을 의미하는지도 모르겠다. 사랑의 감정이 선명해질수록 여자 심은 길 위에서의 자신의 삶을 정면으로 바라보게 되면서 지나온 삶의 아픔까지 들여다보게 된다. "돌아보면 자신을 스쳐간 것들에 대해 한번도 제대로 애도해본 적이 없었다." (158쪽) 자신의 아픈 과거와 상처를 무던히도 견디며 트럭을 몰았던 여자 심은 사랑하고 싶은 사람이 생기고서야 자신의 감정을 제대로 돌보지 못했음을 깨닫게 되는 것이다. 마지막 장면에서 남자 심이 언제나처럼 화장실 변기에 앉아 김밥을 먹으면서 늙은 여자처럼 상체를 흔들며 소리없이 그녀를 생각하며 눈물을 흘릴 때 비로소 여자 심은 그를 통해 깊은 애도를 경험한다고 느꼈다. 여자 심을 마음에서부터 떠나보내는 자신 안에서의 장례였을 수도 있을 그 눈물이 여자 심에게는 세상에서 자신을 위한 단 한 명의 애도였을 것이다. 마지막 장면이 내게는 너무도 강렬해서 아주 오래도록 기억에 남을 장면으로 자리하게 되었다.

현재의 고통에서 도피하고자 숨는 곳도 결국은 사람이며, 관계만큼은 자신이 없어 뒷걸음질치고 홀로 변기에 앉아 김밥을 먹고, 홀로 운전을 하며 생계를 이어간대도 결국 안정감을 누리며 웃게 되는 이유 또한 사람인 것이다. 사람을 피해 다른 사람을 찾고, 사랑을 잃고 다른 사랑을 찾는 인생의 단면을 깊이 들여다 본 것만 같다. <새벽까지 희미하게>의 송이와 유석, <엄마, 나는 바보예요>의 정신과 의사 조, 그리고 <장마>에서의 장과 윤. 저마다 가지고 있는 아픔을 때로는 남의 일같이 담담하게 말하며 계속 밖으로 토해내는가 하면, 남의 아픔은 깊이 들여다보면서 자신의 감정에는 차분하게 반응하지 못해 불안해 하고, 때로는 어느 낯선 곳에서 만난 사람을 통해 순간의 따듯함을 느끼게 되기도 하는 우리네 모습을 보았다. 내 이야기에 귀 기울여 주는 사람, 내 마음을 알아주는 사람. 오늘도 그런 사람을 그리워하고, 그런 사람 때문에 힘을 내는 우리네 삶은 주인공들의 삶과 다르지 않다.

관계도 선택이라고 할 때 그 관계가 혹여나 짧은 만남이라고 할지라도 그 순간만큼은 환하게 찬란했으면 좋겠다. 상처로 남는 만남이라고 할지라도 나를 알아봐준, 그 순간만큼은 한 점 따뜻함으로 기억되었으면 좋겠다. 스쳐가는 인연이라고 할지라도 우리가 나눈 한 순간의 진심어린 마음은 살아가면서 오월의 흔한 하루처럼 밝게 기억되었으면 좋겠다.

지나온 삶에서, 우연히 다가온 따뜻하고 빛나는 시간들은 언제나 너무 짧았고 그뒤에 스미는 한기는 한층 견디기 어려웠다. 그랬다 해도, 지금 이 순간의 따뜻함을 하찮게 여기고 싶지 않다. (189쪽)