-

-

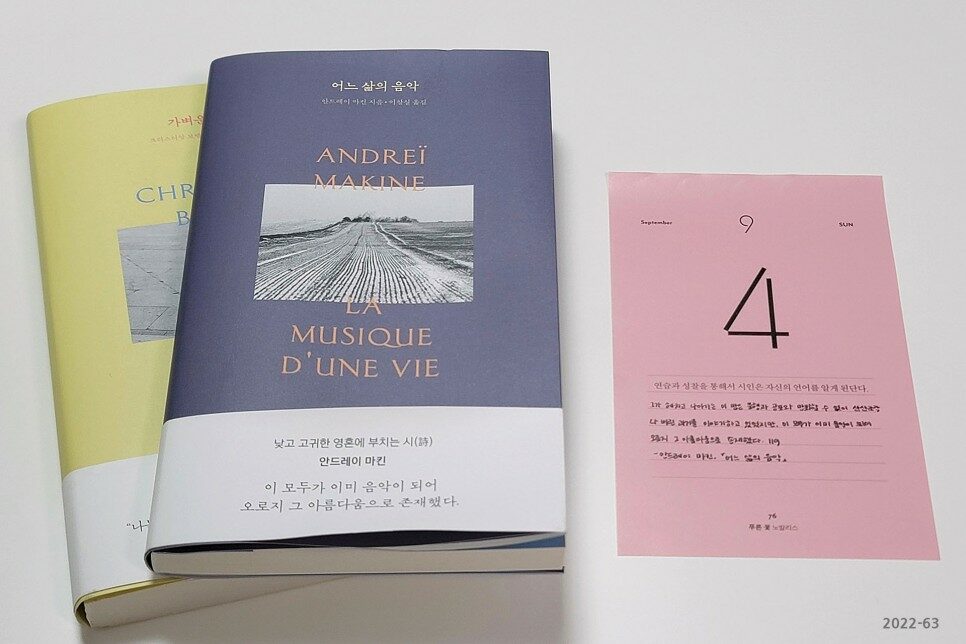

어느 삶의 음악

안드레이 마킨 지음, 이창실 옮김 / 1984Books / 2022년 8월

평점 :

구판절판

호모 소비에티쿠스, 음악으로 읽히는 어느 부서진 삶!

눈의 지옥이 끝없이 이어지는 우랄 지대의 한복판 어딘가의 기차역에서 오지 않는 기차를 하염없이 기다리던 날의 밤이었다. 텅 빈 눈(雪) 천지. 모호하기 그지없는, 존재하지 않는 장소. 끝없이 이어지는 밤. 시간의 갓길로 내던져진 하룻밤.(13쪽) 사람들이 뒤엉켜 있는 대합실에서 잠을 청하고 있는데 어디선가 들려오는 음악 소리를 따라간 곳에는 한 남자가 그랜드 피아노 앞에 앉아 있었다. 그 남자가 울고 있었다는 걸 깨달은 화자는 잠자리를 찾아왔다고, 기차가 도착하면 깨워달라고 부탁한 뒤 잠이 든다. 그 남자가 모스크바행 기차가 도착했다고 화자를 깨운다. 남자 덕분에 간신히 기차를 타게 된 화자는 그의 동승자가 되어 한 젊은이에 대한 이야기를 듣는다.

그의 이름은 알렉세이 베르그. 아버지는 극작가였고, 그는 이틀 뒤인 1941년 5월 24일에 열리는 첫 연주회를 앞두고 있었다. 연습을 마치고 집으로 돌아가고 있던 그에게 한 남자가 다가와 집으로 가지 말라고, 그곳은 상황이 안 좋다고 속삭이고 간다. 무슨 일인가 싶어서 집으로 곧장 가지 않고 다른 건물 계단으로 올라가 상황을 지켜보던 그는 부모님이 체포되는 것을 목격한다. 그는 모스크바를 떠나 우크라이나에 사는 이모에게로 간다. 이모부가 마련해 준 은신처에서 지냈던 그에게 세상 밖으로 나갈 기회가 생겼다. 아이러니하게도 독일군의 폭격 때문에 많은 사람들이 죽었고, 그는 죽은 군인의 신분을 훔쳐 그로 위장했다. 알렉세이는 전멸하다시피 한 중대나 연대에서 살아남은 패잔병들을 규합해 만든 부대에 속하게 되어 전쟁에 참여하게 된다.

어쩌다 자신의 진짜 이름을 발설하지 않을까 하는 두려움이 총에 맞을지 모른다는 두려움보다 때론 더 컸다. 69쪽

어느 날 첫 부상을 입은 순간, 그는 또 다른 모순을 발견했다. 죽음을 피해 이 군인들 사이로 끼어들었건만, 부모님이 체포당한 뒤 그가 보내졌을 재교육 집단에서보다 더 분명한 죽음에 노출된 것이다. 이 치명적인 자유보다는 외려 수용소의 철조망 뒤에서 더 안전했을 터였다. 71쪽

그는 자신의 신분이 드러날까 봐 두려웠다. 혹시 훈장을 받을 기회가 생기면, 다른 사람들보다 드러나지 않도록 뒤로 숨었다. 그는 주위의 이목을 끌어 신분이 드러나는 일 없이, 자신에게 삶을 빌려준 자의 이름으로 이 전쟁을 무사히 헤쳐 나가고 싶었다. 무난하게, 두드러짐도 개성도 없이.(77쪽) 그는 제대도 원하지 않았다. 돌아갈 고향이 없었고, 고향으로 돌아가지 않더라도 지금보다 더 숨어서 지낼 수 없을 거라 생각했기 때문이다. 하지만 그는 신분이 밝혀졌고 그토록 도망치길 원했던, 심지어 죽음보다 더 두려워했던 수용소로 가게 된다. 스탈린이 죽은 뒤(1953년 사망)에도 그는 사면을 얻지 못하고 10년 동안 수용소에서 세월을 보냈다고 한다. 마침 기차가 모스크바에 도착해서 그의 이야기는 여기서 끝이 난다.

사반세기 전, 뮌헨에 망명해 있던 한 유명한 철학자는 "호모 소비에티쿠스"라는 신조어를 만들어 냈다. 화자는 기차역에서 불편하게 뒤엉켜 자고 있는 사람들을 보며 이 단어를 떠올린다. 그는 그들 속에서 잠들지 못한다. 같은 부류의 사람이 아니기 때문이다.

호모 소비에티쿠스! 더 이상의 말은 필요 없다. 지금 당장 이들에게 지붕 위로 기어오르라 한 대도, 심지어 열차 꽁무니를 따라 뛰라 한 대도, 누구 한 명 불평하지 않을 것이다...... 호모 소비에티쿠스! 26쪽

간혹 발생하는 기차의 연착을 제외하고는, 자기들이 사는 나라는 천국이라고. 느닷없이 확성기에서 전쟁의 발발을 알리는 냉혹한 목소리가 흘러나온대도 이 무리는 몸을 털고 일어나 아무렇지도 않은 듯 전쟁을 맞을 준비를 하고 고통과 희생을 감수할 것이다. 누추한 이 기차역, 철로 너머로 끝없이 펼쳐지는 평원의 추위 속에서, 굶주림이든 죽음이든 삶이든 그 모두를 당연한 듯 받아들이면서 말이다. 18~19쪽

그의 안에 불행은 더 이상 존재하지 않았다. 앞으로 닥칠 일에 대한 공포도 느껴지지 않았다. 불안도 후회도 없었다. 그가 헤치고 나아가는 이 밤은 불행과 공포와 만회할 수없이 산산조각 나 버린 과거를 이야기하고 있었지만, 이 모두가 이미 음악이 되어 오르지 그 아름다움으로 존재했다. 119쪽

알렉세이 역시 소비에트 치하에서 개인의 삶이 부서진 호모 소비에티쿠스였다. 그의 삶은 치열했지만, 이 소설은 음악처럼 읽힌다. 순식간에 빠져드는 몰입감과 읽고 난 뒤에 강하게 남는 여운. 작가 역시 1957년 러시아에서 태어났지만 1987년에 프랑스로 정치적 망명을 했다고 한다. 그 이후로 줄곧 프랑스어로 소설을 썼고 1995년에는 공쿠르 상까지 받았다고 하니, 그의 다른 작품들도 궁금해진다.