-

-

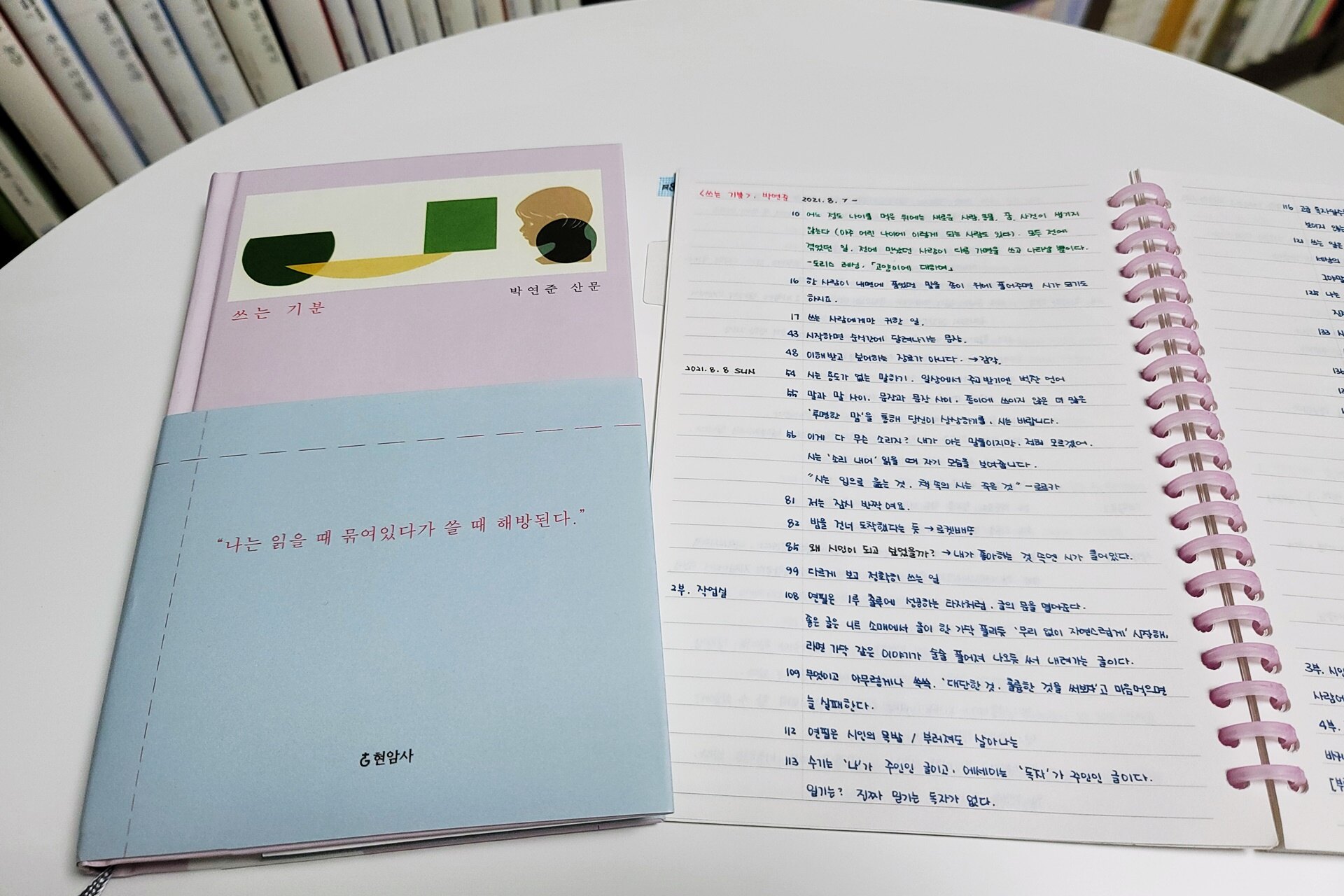

쓰는 기분

박연준 지음 / 현암사 / 2021년 7월

평점 :

나는 읽을 때 묶여있다가 쓸 때 해방된다! 125쪽

매일 책을 읽고 쓴다. 책 내용을 정리하기도 하고, 마음에 드는 문장을 필사하기도 하며, 책에 대한 아주 짧은 느낌을 기록하기도 한다. 하지만 '쓴다'라고는 생각하지 않는다. '쓰는 기분'도 당연히 느낄 수 없다. 오롯이 내 것이 아닌 문장들의 기록일 뿐이다.

가장 좋은 건 쓸 수 없다. 진짜인 것, 불의 핵, 어둠의 씨앗, 사랑의 시발점 같은 것. 그런 건 밤의 한강에 빠져 죽었거나 펼쳐보지 않은 공책 귀퉁이에서 죽어간다. 발견되지 않는다. 납작하게 숨어있다. 적당히 좋은 건 쓸 필요가 없다. 155쪽

나 역시 '쓰는 기분'을 느끼고 싶다. 그런데 읽는 건 쉬운데 쓰는 건 너무나도 어렵다. 좋은 건 너무 좋아서 쓰기 어렵고, 별로인 건 기분이 내키지 않아서 굳이 쓰고 싶지 않다. '쓰는 기분'은 느끼고 싶은데, 쓸 수가 없다니. 가끔씩 나의 '감성 없음' 혹은 '문학적 소양 없음'을 학창 시절 내가 선택했던 '이과의 교육과정' 탓으로 돌리곤 한다. (그렇다고 수학적 소양이 뛰어난 것도 아니면서.)

그런데 작가는 말한다. 대학에서도 시작(詩作)을 가르쳐 주는 건 아니라고. 그래도 영향은 받을 수 있지 않을까? 그녀의 대학 시절 은사님이 문학평론가로도 활동하고 있는 장석주 시인이 아닌가. (현재는 그녀의 남편이기도 하다.)

제 스승은 김사인 시인입니다. 제가 시를 습작하는 동안, 그리고 지금까지도 제게 많은 가르침을 주시지요. 그런데 선생님이 학생들을 향해 시를 쓰는 '방법'을 가르친 적은 단 한 번도 없습니다. 글보다 시를 쓰는 자의 태도, 시인으로 살아가는 법을 가르치셨지요. 78쪽

시를 가르치는 사람은 습작생에게 '방법론'을 가르치기 어렵습니다. 예술에는 절대 방법이란 게 존재하지 않기 때문이지요. 다만 가르치는 자의 입장과 기준에서 시가 얼마나 살아있는 에너지를 품고 있는지, 읽는 사람을 압도하는지, '참말'을 품고 있는지(이건 제 스승이 시에서 강조하는 가치이기도 합니다) 살펴보고 고견을 말해줄 수 있을 뿐이지요. 79쪽

시는 쓰는 것(감히 엄두조차 낼 수 없는 것)도 어렵지만, 읽는 것도 어렵다. 학창 시절, 시 쓰는 법은 배우지 못했지만 시 읽는 법은 배웠었다. 한 편의 시를 낭독하고 나면 선생님께서는 으레 질문을 던지셨다. 이 시가 의미하는 것은 무엇이냐고. 물론 그때는 그 질문의 답을 알고 있었다. 선생님께서 알려주셨으니까. 게다가 교과서에 실린 시들은 대부분 비슷한 뉘앙스의 시들이라서 대충 이해할 수 있었다. 어른이 되어서도 똑같은 방법으로 시를 읽으려고 하니까 어려운 게 아닐까?

시는 속으로 읽는 게 아니다. 시는 밖으로, 소리 내어 읽어야 한다. 문자로 쓰인 음악이니까. 굳이 의미를 찾을 필요 없이 그냥 소리 내어 읽기만 하면 된다. 음악 듣듯이. (음악 들을 때 곡 해석하며 듣는 사람이 몇이나 될까.)

시를 읽는 일은 언어로 이루어진 음악을 듣는 일과

시집을 읽는 일은 여러 곡이 묶인 앨범을 듣는 일과 비슷하다. 133쪽

지인 중에는 뉴스 기사를 쓰는 사람도 있고, 광고 카피나 방송 대본을 쓰는 사람도 있도 있다. 오롯이 내 것인 문장을 한 줄도 못 쓰는 사람의 입장에서 보면 모두들 대단해 보이지만, 유난히 남달라 보이는 사람이 한 명 있다. 바로 시를 쓰는 시인이다. 그의 언어는 다른 사람이 흉내 낼 수 없는 결을 지니고 있다. 지극히 일상적인 사물을 보고도 자기만의 언어로 시를 써낸다. 어떻게 저런 걸 보고 이런 시를 써내지? 작가는 누군가 시인이 되기 위해 가장 필요한 게 뭐냐고 묻는다면 '좋은 눈'이라고 말한다. 시인인 지인 역시 '좋은 눈'을 가졌나 보다. 사실 시인들은 남다른 경지에 오른 사람들이 분명하다. 아니면 시인으로 타고났던가.

누군가 시인이 되기 위해 가장 필요한 게 뭐냐고 물으면, 저는 이렇게 대답합니다. 좋은 눈. 그게 시의 시작이자 전부일 수 있다고요. 좋은 눈이란 무얼 알아보는 눈, 그 이상이어야 합니다. 그냥 알아보는 눈 말고, 다르게 보는 눈이 필요합니다. 존 버거식으로 말하자면 '다른 방식으로 보기'를 실천하는 눈이지요. 파리의 죽음은 언제나 파리의 죽음 이상이어야 합니다. (…) 관찰과 상상. 이 두 가지는 좋은 눈이 필요로 하는 필수조건입니다. 97~98쪽

다르게 보고 정확히 쓰는 일, 그것은 삶을 제대로 사랑하는 일과 연루되어 있습니다. 99쪽

『쓰는 기분』에는 시 쓰기와 관련된 단상과 독자들의 질문에 대한 답변, 시인과 함께 시를 읽고 시를 쓰며 시인을 꿈꾸는 이들의 글이 함께 실려있다. 시인과 함께 시를 쓰고 나눌 수 있다니, 정말 좋은 기회이기도 하지만 용기가 필요한 일이기도 하다. 그들에게 시인은 첫 문장을 쓸 수 있는 자신감과 용기를 불어넣어 주고 있다.

"지금 당신이 하는 일은 정말 멋진 일이에요! 무언가에 겁 없이 달려들어 그것을 흠뻑 좋아하는 일! 좋아 죽겠는 일이요. 그저 쓰고, 쓰고, 또 쓰다 하루가 가버리는 시간. 이런 시간은 결코 자주 오지 않아요. 정말 멋져요!"

"부끄러움도 모르고 겁 없이 달려든 거예요. 우선 재밌어요. 하고 싶은 이야기가 많아요. 얼마 전 A4 50매 정도의 소설을 한 편 완성했는데, 그 정도 분량은 단편으로 봐야 하나요?" 141쪽

비록 시인은 못 되더라도(흉내조차 낼 수 없다), 오늘 밤엔 나만의 "쓰는 기분"을 느껴볼까.

연필은 자기 생애를 갖는다. 키가 점점 줄어든다. 부러지고 늙는다. 잘 산 연필은 '몽당연필'이란 최후를 맞지만 이는 귀하고도 드물다. 연필들은 중간에 자주 사라지고(도대체 어디로?) 다른 이의 손으로 넘어가기도 한다. 나는 '몽당연필'을 두고 이렇게 쓴 적이 있다.

"새끼손가락만큼 작아지기까지, 이 연필은 얼마나 많은 시간을 종이 위에서 걷고 달렸을까. 누군가의 손아귀에서 스케이트를 타듯 종이 위를 긁적이던 숱한 밤, 그리고 낮이 필요했으리라. 그 시간을 충분히 보낸 연필들만 '몽당'이라는 작위를 받을 수 있다. '몽당'이란 누군가의 품이 들고, 시간이 깃든 후에 붙여지는 말이다." 111쪽

좋은 시와 나쁜 시를 나누는 기준은 사람마다 다를 텐데요. 제가 생각하는 나쁜 시는 이렇습니다. 싸구려 감상을 시라고 우기는 시, 낭만과 허세를 언어에 입힌 시, 그럴싸한 포즈만 취한 시, 말을 광대처럼 세운 시, 쓰는 자가 시에 기대 빛나보려고 으스대는 시(좋은 시인이라면 시를 빌려 자기를 빛나게 하려 하지 않고, 오직 빛나는 시 한 편을 쓰고 싶어 할 뿐일 테지요), 무엇을 말하고 싶은지 쓰는 사람도 모른 채 언어를 짜깁기하듯 써놓은 시, 작위로 가득한 시 ...... 이외에도 나쁜 시의 조건은 많습니다. 209쪽