-

-

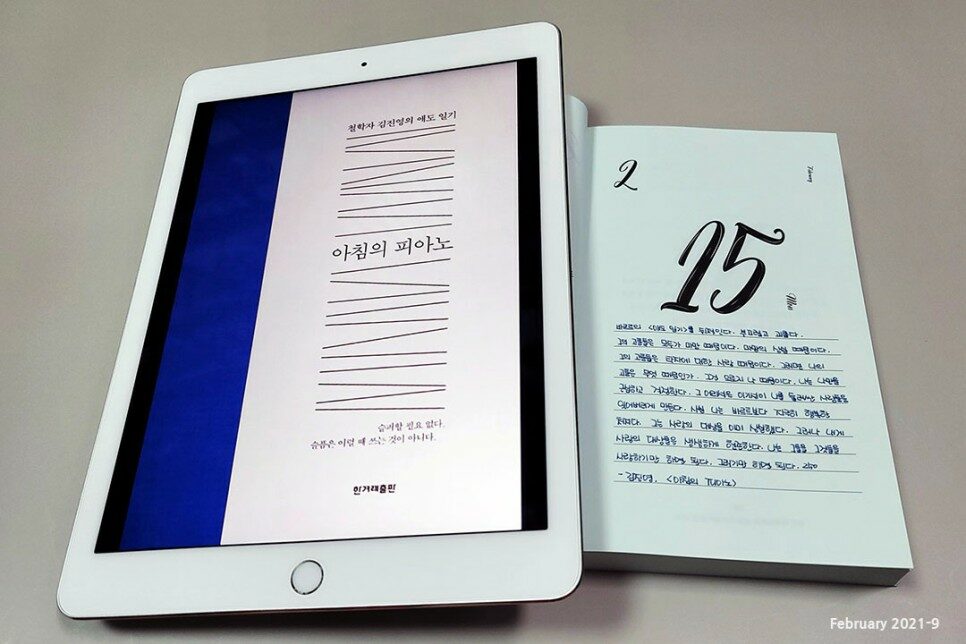

아침의 피아노 - 철학자 김진영의 애도 일기

김진영 지음 / 한겨레출판 / 2018년 10월

평점 :

구판절판

김진영 선생님은 임종 3일 전 섬망이 오기 직전까지 병상에 앉아 메모장에 《아침의 피아노》의 글들을 쓰셨다. 6쪽

우리는 이 이야기의 끝을 이미 알고 있다. 드라마처럼 기적 같은 일이 절대 일어나지 않을 것이라는 것, 절대 해피엔딩이 아닐 것이라는 것도. 『아침의 피아노』는 2017년 7월부터 2018년 8월까지 총 234편의 짧은 일기들을 담고 있다.

2017년 7월, 선생은 암 선고를 받았다. 아직 해야 할일도 많고 사랑해야 할 것도 많은데, 선생은 암 선고를 어떻게 받아들였을까? 우선 존경했던 이들의 생몰 기록을 들추어 보았다. 그들이 선생의 나이만큼 살고 생을 마감했다는 사실을 발견하고는, 살 만큼 생을 누렸다고 말한다. 게다가 선생에게 남은 시간은 많지 않았다. "마음이 무겁고 흔들릴 시간이 없다. 남겨진 사랑들이 너무 많이 쌓여 있다. 그걸 다 쓰기에도 시간이 부족하다."(「2017년 7월」, 10쪽) 그는 무기력 상태로 보내는 것은 어리석다며 노동이 필요하다고 했다. 그래서 투병 중에도 더 열심히 이 글을 썼는지도 모른다.

환자의 삶을 산다는 것ㅡ그건 세상과 인생을 너무 열심히 구경한다는 것! 251쪽

암 선고를 받은 직후인 2017년 7월에는 78편의 글들을 남겼지만 8월에는 34편, 9월에는 5편을 남겼다. 점점 줄어드는 글들 때문에 더 빨리 다가오는 날짜들을 보며 선생의 상태를 짐작했다. 선생은 자신이 떠나도 남겨질 이들을 위해 기록들을 남긴다고 했다.

비록 몸은 아프지만, 선생이 바라보는 세상은 여전히 아름답기만 하다. 베란다에서 들려오는 아침의 피아노 소리. 깊은 사색에 젖을 수 있는 비 오는 날, 파란 버스가 멈춰선 정류장, 선생은 이 모든 것들이 있는 세상을 사랑했다.

병원에 다녀왔다. 결과가 안 좋다. 기대를 걸었던 면역 치료는 소용이 없었다. 종양은 그사이 더 자랐다. 입원 지시를 받았다. 돌아오는 길에 저녁 산책을 했다. 바람은 신선하고 맑고 부드럽다. 허공에 맴도는 잠자리들은 흥겹다. 세상은 여전히 아름답다. 나는 이 세상을 마지막까지 사랑할 것이다. 그것만이 나의 존재이고 진실이고 의무이다. 「2018년 7월」, 240쪽

내가 사랑했던 것들. 그 모든 것을 나는 여전히 사랑하고 있다. 이전보다 더 많이 더 많이…… 이것만이 사실이다. 「2018년 7월」, 239쪽

고통이 점점 더해지는 와중에도 어떻게 이런 생각을 할 수 있었을까? 모두 여전한데 선생만 고통스럽다고 생각하니, 세상이 원망스럽지 않았을까?

선생의 글에서 자주 언급되는 프랑스 철학자 롤랑 바르트는 어머니가 돌아가시자 그 죽음을 애도하기 위해 『애도 일기』를 썼다. 선생은 어머니를 잃은 롤랑 바르트와는 달리 선생의 곁에는 여전히 사랑하는 사람들이 남아 있기 때문에, 잃은 건 오직 자신의 건강 뿐이기 때문에 롤랑 바르트의 슬픔에 비하면 아무것도 아니라고 한다.

바르트의 《애도 일기》를 뒤적인다. 그는 사랑을 잃었다. 나는 건강을 잃었다. 그래서 다 같이 낙담에 빠져 있다. 그런데 분명한 차이가 있다. 그는 완전히 잃었다(어머니는 죽었다). 나는 아직 많은 것을 지니고 있다(병에 걸렸지만 아직은 여러 면에서 건강하다). 바르트에 비하면 나는 사실 아주 소량을(물론 아주 중요한 것을) 잃었을 뿐이다. 그에게서 동병상련을 바라는 건 어불성설이다. 자기연민은 치졸하고 가엾다. 「2017년 12월」, 155쪽

바르트의 《애도 일기》를 뒤적인다. 부끄럽고 괴롭다. 그의 고통들은 모두가 마망 때문이다. 마망의 상실 때문이다. 그의 고통들은 타자에 대한 사랑 때문이다. 그러면 나의 고통은 무엇 때문인가. 그건 오로지 나 때문이다. 나는 나만을 근심하고 걱정한다. 그 어리석은 이기성이 나를 둘러싼 사랑들을 잊어버리게 만든다. 사실 나는 바르트보다 지극히 행복한 처지다. 그는 사랑의 대상을 이미 상실했다. 그러나 내게 사랑의 대상들은 생생하게 현존한다. 나는 그들을 그것들을 사랑하기만 하면 된다. 그러기만 하면 된다. 「2018년 7월」, 250쪽

롤랑 바르트 외에도 선생이 이 책에서 자주 언급하는 작가가 한 명 더 있다. 평생 병으로 고생하다 51세라는 비교적 이른 나이에 죽음을 맞이한 프루스트다. 프루스트는 병 때문에 고통스러워하면서도 글쓰기를 놓지 않았다. 말년에는 더 바쁘게 글을 썼을 것이라고 선생은 말한다. 아마도 선생은 누구보다도 프루스트의 마음을 이해할 수 있었을 것이고, 어쩌면 프루스트와 같은 방식으로 마지막을 준비했을지도 모른다.

이 불확실성과의 대결이 프루스트의 말년이었다. 그가 침대 방에서 살아간 말년의 삶은 고적하고 조용한 삶이 아니었다. 그건 그 어느 때보다 바쁜 삶이었다. 침대 방에서 프루스트는 편안하게 누워 있지 않았다. 그는 매초가 아까워서 사방으로 뛰어다녔을 것이다. 그가 종일 침대 방에서 무엇을 했는지 셀레스트조차 모르지만 독자는 알 수 있다. 왜냐하면 그의 마지막 책은 100미터 달리기경주를 하는 육상선수의 필치와 문장으로 가득하기 때문이다. 「2018년 1월」, 166쪽

세상에 가족이 있다면 특정한 족속이 아니라 인간 모두를 포함하는 인간 가족만이 존재한다. 그래서 프루스트도 이렇게 말했는지 모른다. "회고해보면 콩브레에 살았던 사람들의 얼굴들이 다 비슷하게 닮아 보인다. 그래서 콩브레의 추억은 인간 가족의 박물관처럼 여겨지기도 하는 것이다." 「2018년 2월」, 170쪽

유년에 대한 글쓰기를 유서 쓰기로 여겼던 이들이 있었다. 발터 베냐민, 프루스트…… 「2018년 3월」, 179쪽

프루스트의 소설 공간은 둘이다. 하나는 생의 공간. 이 공간은 점점 더 수축하고 그 끝에 침대가 있다. 이 침대보다 더 작은 공간이 관이다. 또 하나의 공간은 추억의 공간. 이 공간은 생의 공간이 수축할수록 점점 더 확장되어서 마침내 하나의 우주를 연다. 그것이 회상의 공간이고 소설의 공간이다. 「2018년 3월」, 180쪽

다시 프루스트:

"우리가 모든 것들을 잃어버렸다고 여기는 그때 우리를 구출하는 순간이 찾아온다. 우리가 그토록 찾았던 그 문을 우리는 우연히 두드리게 되고 그러면 마침내 문이 열리는 것이다. 「2018년 6월」, 227쪽