-

-

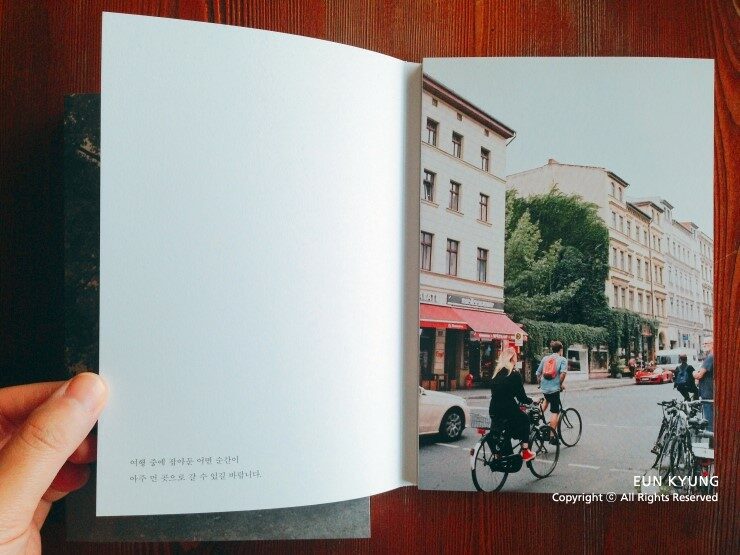

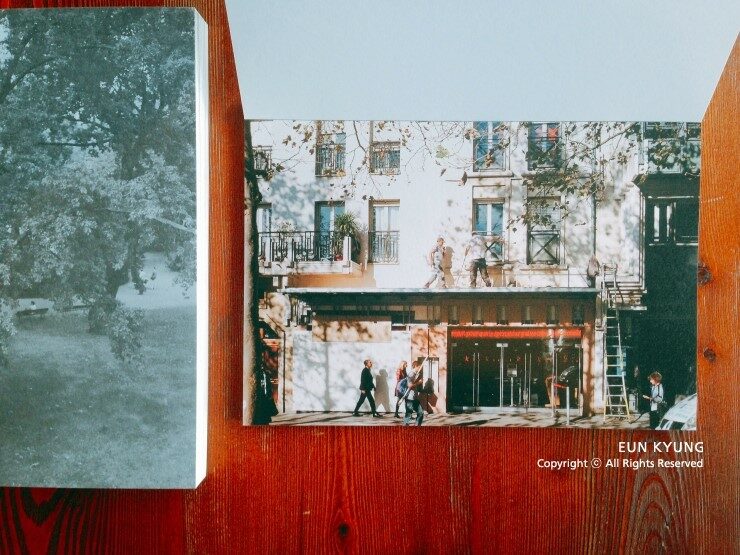

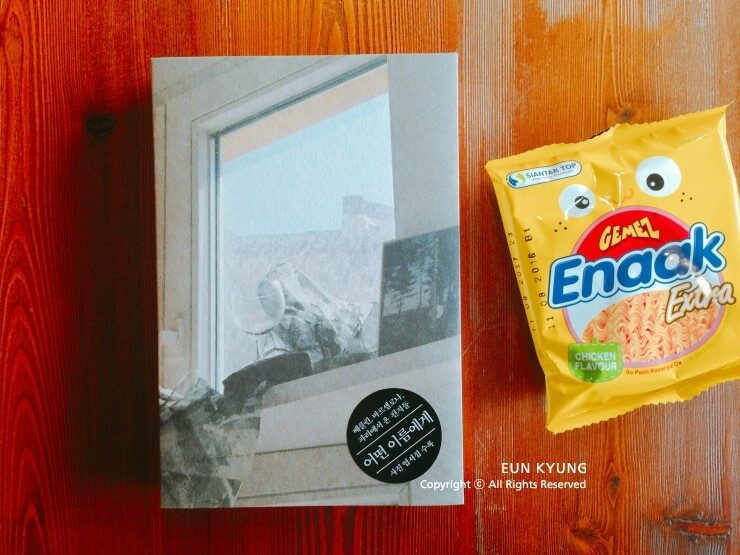

어떤 이름에게 - 베를린, 바르셀로나, 파리에서 온 편지 (서간집 + 사진엽서집)

박선아 지음 / 안그라픽스 / 2017년 11월

평점 :

구판절판

타인의 은밀함을 훔쳐보고 싶은 마음은 누구에게나 조금씩 있는 것 아닐까.

누군가의 일기나 편지를 몰래 본 기억은 내게만 있는 건가. 내가 종종 얘기했던 것 기억나? 나에겐 비밀이 참 중요하다고. 오늘 밥을 먹으면서도 또 한 번 비밀이란 단어를 생각했어.

좋아하는 산문의 한 구절을 읊어줄게.

"비밀스러운 삶. 고독한 삶이 아니라 비밀스러운 삶 말이다." 장 그르니에 아저씨가 한 말이야.

지금 뉴욕에 있는 너는 어떤 사진을 찍고 있을지 궁금하네.

파리에서 만나면 디지털 카메라로 어떤 사진을 찍었는지 보여줘. /p42~43

베를린, 바르셀로나, 파리에서 온 편지는 그녀가 그때그때 떠오르는 이들에게 띄운 짧은 글과 사진이다. 촛점이 빗나가고 빛이 과한 사진, 흐릿하고 여백이라곤 겨우 찾아 볼 수 있는 사진등과 함께 그녀가 띄우는 글들을 읽고 있노라면 누군가에게 글을 쓰고 싶어지고 일상에서 스마트함은 잠시 내려놓아도 좋겠구나 하는 생각이 든다. 편리함을 두루 갖추고 붙잡고 있다 보면 시간을 허투루 흘려보내기 딱 좋은 아이템이 스마트폰이 아닐까 싶다. 책 읽기 한 권도 온전히 할 수 없게 방해하는 요인이 요, 요물인 스마트폰, 가끔은 아날로그였던 2G폰 이나 삐삐 세대가 그립기도 하다.

<센과 치히로의 행방불명>이라는 영화를 3일째 보고 있어. 영화가 시작되면 얼마 안 되어 잠이 들거든. 아침에 깨어나면 마지막으로 본 장면을 떠올리곤 해. 다음이야기가 궁금한데 오늘 밤이 또 있으니까 밤을 기다려. 아, 여긴 여름에 해가 길어. 밤 10시가 넘어야 해가 지지. 기다림이 조금 길다. 아마 오늘 밤도 영화를 끝까지 보지는 못할 거야. 그래도, 아니 그래서 괜찮은 것 같아. 어딘가에 가 닿는 것보다는 가는 길이 더 즐거운 일이 또 뭐가 있을까. 생각해보는 중인데 사실 내게는 대부분의 일이 그런 것 같아. /p65

나는 지금 베를린에서 바르셀로나로 넘어와 있어. 가는 곳마다 만나는 사람마다 다들 비싸지도 않은데 왜 유심칩을 안사느냐고 물어. 돈 때문이 아니라, 어쩐지 스마트폰에서 조금이라도 멀어지고 싶었어. 여행하는 동안만이라도.

나 내 아이폰을 너무 좋아해. 이걸로 할 수 있는 게 많거든. 그런데 얘 때문에 멀어진, 사랑하는 것들도 많아. 수첩에 쓰는 일기, 엽서에 쓰는 편지, 묵직한 책 한 권을 읽어내거나 모르는 곳에서 길을 잃거나. 뭐 그런 거 있잖아.

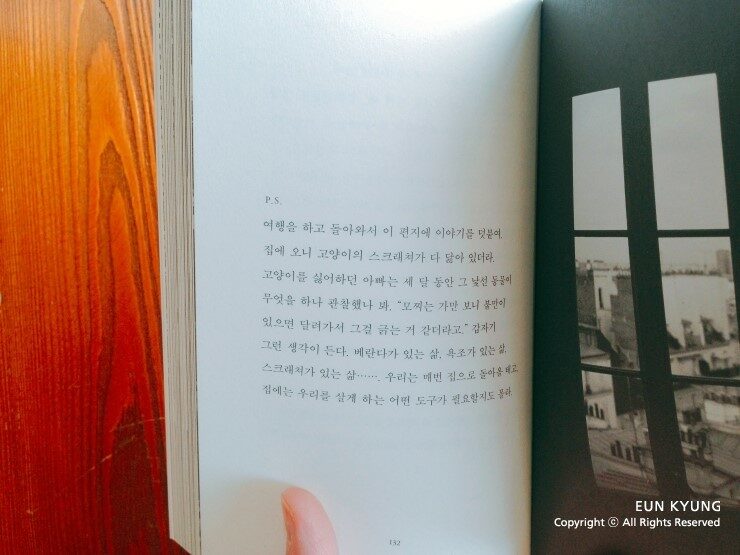

와이파이가 될 때는 부지런히 아이폰을 꺼내지만 안 될 때는 다른 일을 찾고 싶어서 유심칩은 사지 않기로 했어. /p143

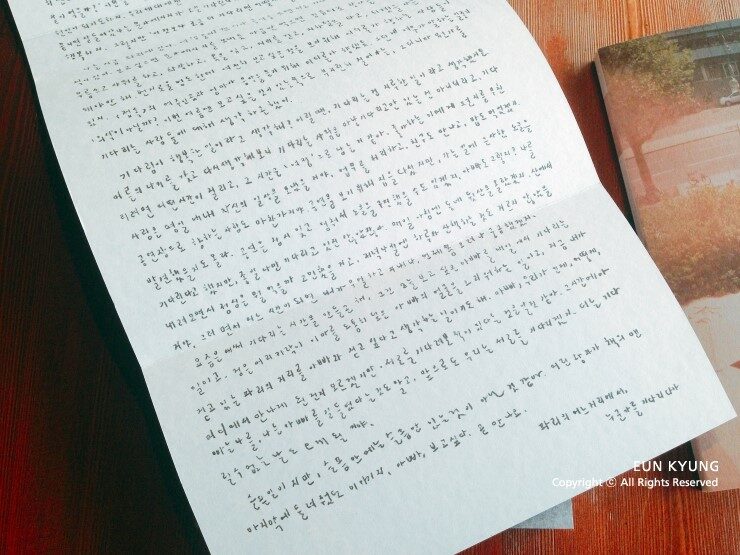

얼굴도 알지 못했던 펜팔 친구에게 이런저런 이야기를 써 보낼 수 있었던 그 시절, 우체통에 편지가 들어왔을까 기웃거리던 설레임도 좋았고, 여행길에서 누군가에게 썼던 엽서 한 장도 그렇게 좋을 수가 없었던 시절이 있었다. 익명의 편지는 때론 엄마, 친구, 옛애인, 고양이 등 길 위에서 누군가에게 띄운 엽서글과 사진은 어린 시절 누군가에게 이야기하고 싶었고 주고받았던 편지의 향수를 불러일으켰던 글이었다. 저자의 엽서와 글, 책표지는 편지글을 적은듯한 손글씨로 만들어진 책표지는 이런 아날로그적인 향수를 더욱 자극했던 글이었다.

제가 20대 때, 아빠 뇌가 갑자기 망가졌죠. 처음에는 누구라도 원망하고 싶었어요. 왜 내게 이런 슬픔이 왔을까? 왜 하필 나일까? 그런데 시간이 흐르며 그런 건 제게만 오는 일이 아니라는 것을 알게 되더라고요. 언젠가 "가장 감사하는 일이 무엇이냐?"는 질문을 받은 적이 있는데, 저는 "슬픔을 알게 된 것"이라고 답했어요. 그때부터 주변을 두리번거리게 된 것 같아요. 그렇게 여기저기 살피다 보면, 세상의 수많은 슬픔 중 어떤 것은 제 준에 보이기도 하고요. 가끔 나와 상관없는 슬픔에도 울 수 있는 어른이 되어가고 있어요. /p157~158

이름이란 뭘까, 우리는 이름을 만난다. 세상에는 수많은 '선아'가 있겠지만, 몇 번이고 나를 보며 내 이름을 부르다 보면 누군가에게 선아는 나로 기억될 수도 있을 거다. /p204

선물같은 책, 누군가에게 조용히 고백하고 싶은 그런 글이었다. 책장을 덮고 책과 함께 들어있던 엽서에 글을 적어 띄워보고 싶어졌던 어떤 이름에게 소중한 누군가와 함께 읽고 싶은 글이었다.

본 서평은 도서를 출판사로부터 제공받아 개인적인 감상으로 작성하였습니다.