-

-

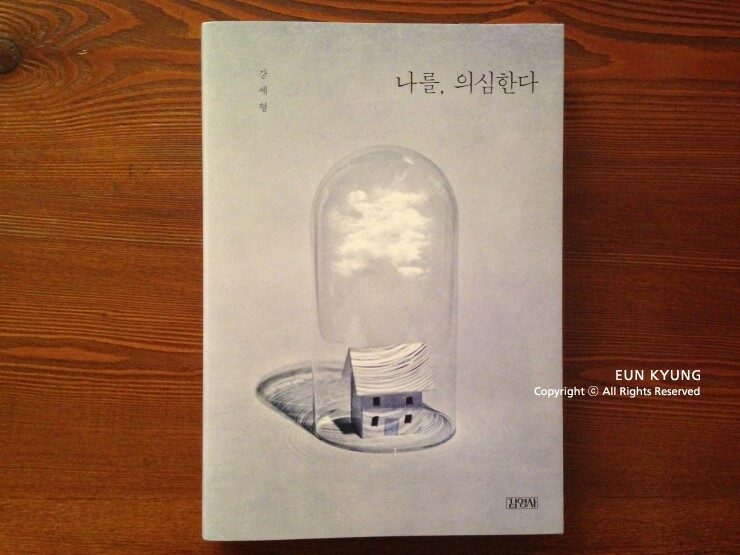

나를, 의심한다

강세형 지음 / 김영사 / 2015년 11월

평점 :

마흔이 된다는 것은 혹, 더 이상 의심하지 않게 된다는 뜻은 아닐까. 40년을 살았으니, 이제 나에 대해서도 세상에 대해서도 어느 정도는 잘 알고 있다고 착각할 수 있는 나이. 그래서 더 이상 나에 대해서도 세상에 대해서도 의심하지 않게 되는 나이. 그러니 더, 조심해야 하는 나이.

나는 그런 어른들이 더 무서웠다. 나를 의심하지 않는 어른. 거짓이나 틀린 말을 하는 어른들보다도, 내가 지금 거짓이나 틀린 말을 하고 있을 수도 있다는, 자신에 대한 의심이 조금도 없는 어른들이 백배는 더 무서웠다. 내가 알고 있는 내가 100% 진실이며, 내가 알고 있는 세상이 100% 옳은 것이라는 확신으로 더 이상 나에 대한 의심도, 세상에 대한 의심도 하지 않는 어른들이 나는 참 무섭고 신기했다. /p12~13

지난해 말에 선물 받아놓고, 2016년이 시작되기를 기다렸다. 마흔이 되는 해에, 함께 시작하고 싶었던 <나를, 의심한다> 한 번에 읽어 내려가기가 아까워 조금씩 아껴 읽었던 그녀의 책. 그동안의 책들도 그래왔지만... 함께 나이 들어가며 그녀의 글도 조금 더 깊어진 느낌이랄까? 어쩌면 '마흔'이라는 나이를 처음 시작하는 해. 무엇으로부터 너만 그렇지 않다거나, 위안을 받고 싶었던 것 같다. 누구나 나이를 먹어가겠지만 나 혼자맞이 했던 연말, 연초는 세상에 나 혼자인 듯한 기분? 을 느끼게 했으니까... 하지만 혼자였던 그 시간 동안 오롯하게 나를 들여다보면서 마흔을 제대로 마주하고 싶었다는 대단치 않은 각오도 있었다.

"이십 대로 돌아가고 싶지 않아. 너무 힘들었다고." 언젠가 친구와 이런 얘길 주고받은 적이 있다. "그러게, 나는 가끔 내가 기특해. 지금까지 이만큼 잘 버티고 살아남아 준 게.", "그러니까, 왜 돌아가냐. 지긋지긋하다, 청춘." 진심이었다. 친구와 나는 청춘이 그립지도, 돌아가고 싶지도 않았다. 그런데, 슬프긴 한 거다. 그 긴 시간을 지나 지금에 와 있는 우리가, 가끔 슬프긴 한 거다. /p21

나는 가만히 서 있는데도, 빛이 내게서 한 칸 한 칸 멀어져 간다.

나는 처음부터 끝까지 똑같은 나였는데도, 사람들이 내게서 한 칸 한 칸 멀어져 간다.

함께했던 시간이 끝나면, 겹쳐졌던 삶 또한 모두 제자리로 돌아간다. 어쩌면 그래서 E는 원치 않았는지도 모르겠다. 누군가와 자신의 삶이 겹쳐지는 것. 그렇게 벌써 꽤 많은 시간이 흘렀다. 어느덧 우리의 나이도 삼십대 중반을 넘어섰다. /p119

그녀의 글을 읽으며 때론 아프고, 때론 과거의 기억속으로 잠시 빠져들기도 했다. 나도 그랬던 시절이 있었지... 그래, 그때보단 지금이 더 나은거야... 앞으로의 나도 더 나아질거야.... 라는 등등의 생각들. 가끔 멈춰선 페이지 앞에서 나도 모르게 머뭇거리게 되고 다시 읽고 옮겨 적기도 했던 그녀의 이야기는 나만 혼자 아껴 읽고 싶다는 마음이 절로 들게 했다. 같은 일상을 살아가는 그녀일텐데... 나도 이런 비슷한 상황을 겪었었는데.... 그녀의 글로 표현 된 문장들은 마음이 머물러 아련하게 남는다.

나, 그 시절엔 행복했나? 하지만 역시 기억은 조작되고 과거는 미화되기 마련이어서, 그 시절이라고 힘든 일이 없었고 고민거리가 없었을 리 없다. 다만 그것은 이미 지나쳐 왔을 뿐. 지금의 힘듦이나 고민 또한 언젠가는 또 지나갈 것처럼. 언젠가는 지나가기 마련이니까. 영원할 것만 같았던 많은 것들이 결국은, 언젠가는, 지나가는 것을 봐 왔다. 내 맘처럼 완전한 해결은 아닐지 몰라도 결국은, 언젠가는. /p161

나이를 먹는다, 시간이 흐른다, 추억이 쌓인다. 헤어짐이, 어려워진다. 어른이 되면 무엇이든 조금씩은 더, 능숙해질 줄 알았다. 그런데 딱 하나, 도리어 미숙해지는 것도 있었다. 헤어짐. 조금 더 어렸을 땐, 조금 더 헤어짐이 쉬웠던 것도 같다. 또 새것 사면 되는데 뭐. 또 새로운 사람 만나면 되는데 뭐. 그리고 나이를 먹었다. 시간이 흘렀다. 추억이 깊은 물건들이, 추억이 깊은 사람들이 쌓여 갔다. 시간의 누적은 그 어떤 새것으로도 이길 수가 없다. '이제는 결혼식은 안 가도, 문상은 꼭 가게 돼.' 언젠가 친구들과 나눴던 이야기. /p226~227

어린 시절 동경해왔던 모습은 지금의 내 모습은 아니었던 것 같은데... 하는 생각에 자꾸만 주위를 둘러보게 되는 것 같다. 늘어가는건 나만의 고집이고, 사람은 점점 떠나가는 것만 같고, 누군가를 만나려고 노력하기엔 내가 너무 게으르다. 좋은일 보단 걱정하고 대비해야 하는 일이 늘어가는 나이, 건강도 노후도 더욱더 신경 써야 하는 나이. 하지만 내면의 나는 아직도 이십 대 초반의 철부지 그대로인 것만 같아 앞으로 5년 후의 내 모습조차 상상이 되지 않으니, 지금 당장에 충실하며 살자고 다짐해도 이내 시무룩해지고 만다.

하지만, 시간은 흐를 테고 나도 나이 들어가는 만큼 알게 모르게 성숙하고 있을 거라 믿고 싶다. 2016년, 마흔을 시작한 나는 아직 미숙하고 어리지만 앞으로 살아갈 날들에 작은 응원을 받은 것 같아 화이팅! 할 수 있을 듯하다.

누군가 말했다. 인간은 서로의 불행을 털어놓으며 정을 쌓아 가는 동물이라고. 자신의 삶에 눈곱만큼의 불만도 없는, 정말 완벽하게 행복한 사람, 나는 지금껏 만나 본 적이 없다. 우리는 모두 힘들다. 각자 다른 이유, 다른 크기의 불행을 우리는 모두 갖고 있다. 그리고 털어놓는다. 가장 가까운 사람들에게, 나의 불행을. 그리고 또 듣는다. 가장 가까운 사람들에게, 그들의 불행을. 나만 힘든 건 아니구나, 너도 힘들구나, 우리 같이 힘내자. 서로를 위로하며, 걱정하며, 독려하며, 함께 울다가 웃다가, 그렇게 우리는 친구가 된다. /p255