-

-

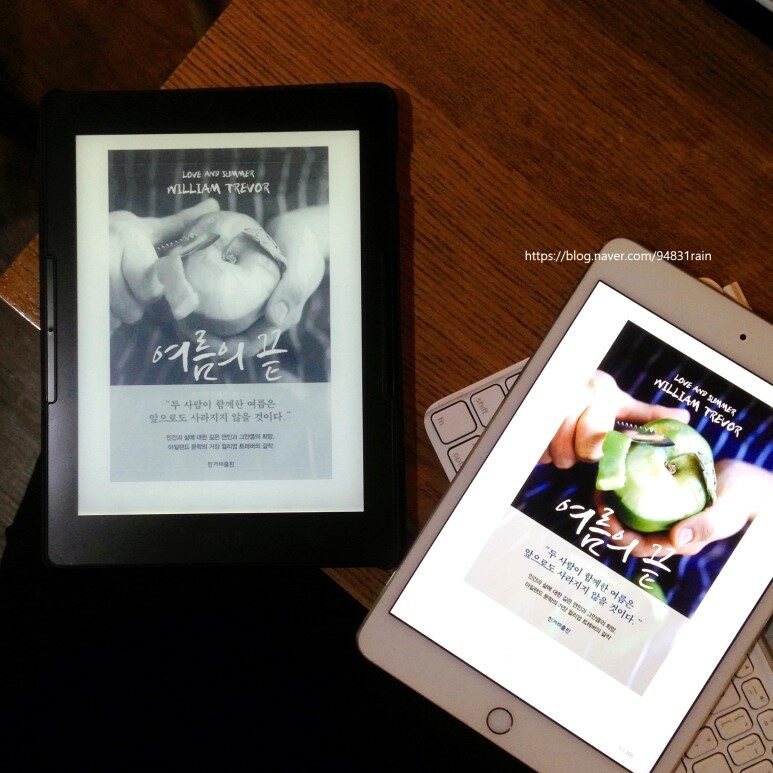

여름의 끝

윌리엄 트레버 지음, 민은영 옮김 / 한겨레출판 / 2016년 11월

평점 :

구판절판

1950년대 아일랜드의 작은 마을 라스모이. 조용하고 고요한 이 마을은 사건조차도 일어나지 않아 심심할 지경이지만 사람들은 그렇게 살아간다. 이웃 마을에서 사진을 찍으러 자전거를 타고 온 플로리언, 수녀원에서 고아로 자랐고 딜러핸의 집에 하녀로 일하다 그와 결혼해 함께 살게 된다. 작은 마을이지만 저마다의 상처를 안고 살아가는 사람들의 이야기 속에서 앨리가 키워가는 사랑에 대한 감정은 마을의 분위기만큼이나 고요하고 잔잔하지만 플로리언을 따라나서겠다는 마음을 먹을 만큼 강렬하기도 했다. 인물 저마다의 사연을 깊이 들여다보지 않아 더 집중하게 되고 평범한 일상을 강조하는 문체는 인물들의 감정선을 더 깊이 있게 느낄 수 있었던 글이었다.

사랑이란 감정을 처음 깨달은 여자, 사랑을 받을 줄 만 알았고 상대방의 감정이 사랑이란 걸 눈치챈 순간 부담스러워진 남자.... 요즘이라면 썸 타는 정도의 이야기였을 텐데 고급스러운 분위기의 썸, 이랄까?

꼭, 여름이 끝나가는 시점에 읽자 했던 글이었는데, 글의 분위기와 제목이 이렇게 잘 맞아떨어질 수가....

딜러핸과의 감정이 사랑은 아니었지만 그렇다고 그를 두고 떠날 수 있는가? 앨리는 오늘의 선택을 후회하지 않을 수 있을까? 삶이란 인생에 다시 오지 않을 감정의 순간 앞에서도 ‘선택’을 하고 ‘살아가야’하는 것이라고 느끼게 된다. 짧지만 강렬했던 여름...의 끝.

77p.

엘리는 궁금했다. 그 물건들이 다시 예전과 똑같아 보일 수 있을까, 자신이 산 브라운 앤드 폴슨의 옥수수전분, 린소 등도 예전 같아질 수 있을까. 그녀는 자신 역시 예전과 같아질 수 있을지 궁금했다. 자신이 이제는, 그리고 앞으로도, 코널티 부인 장례식 이전과는 다른 사람이 된 게 아닐까 궁금했다. 그날 남자가 누구 장례식이냐고 물었을 때, 그것이 시작이었지만 엘리는 알지 못했다.

134~135p.

더 많은 날들이 지날 것이고, 그때 정말 그런 일이 있었나 생각되는 날이 올 것이다. 자신의 실수와 자기 자신까지 속여 넘겼던 시간을 수치심과 함께 되새기며, 참회를 통해 평화를 찾고 용서받게 될 것이다. 흐르지 않는 시간이란 있을 수 없고 매 순간 치유가 될 것이다.

177p.

그가 클룬힐에서 보낸 유년기에 대해 더 많이 물을수록 엘리는 질문하는 사람을 더 사랑하게 되었다. 아직 가끔은 낯설어 보이기도 했지만 그녀는 플로리언이 평생 알고 지내온 사람처럼 느껴졌다. 그가 말해준 과거의 이야기들은 그녀의 또 다른 일부가 되었다

196p.

여름이라는 계절로 인해 더욱 목가적으로 느껴졌던 우정을 되도록 길게 끌고 싶었다는 것이 정확한 진실이었다. 하지만 그 우정의 불가피한 종말이 얼마나 깊은 낙심을 안겨줄지는 예상하지 못했다. 그는 단순한 것을 복잡하게 만들고 말았다. 그는 사랑받는 느낌을 사랑했고, 다정함만으로는 충분한 보답이 되지 않는다는 사실을 너무 늦게 깨달았다. “아, 우리 플로, 넌 왜 이렇게 엉망진창인 거니?” 이사벨라가 즐겨 하던 말, 사촌 간의 애정을 담아 이탈리아어로도 영어로도 되풀이하던 말이었다. 그때는 그 말이 좋았지만 지금은 그렇지 않았다.

232p.

주변에서는 모든 것이 시들어가고 있었다. 산울타리 속에 푸릇푸릇하던 쐐기풀도, 꽃이삭을 늘어뜨린 디기탈리스와 카우 파슬리도. 양들을 모아두는 자리에서는 단단하고 마른 흙이 드러났고 풀은 누렇게 변해갔다. 하지만 9월의 공기는 시원하고 신선해서 야단스러운 8월보다 훨씬 상쾌했다.

290p.

미안함이란 얼마나 쓸모없는 감정인가. 하지만 그가 느낀 것은 무엇보다 바로 그 감정, 마음속 어딘가에서 느껴지는 쓰라림이었다.