아무리 좋았던 책도, 아름다웠던 영화도 날 반복해서 보게끔 유혹하지는 못했다. 여행지도 마찬가지, 6개월을 염두해 두고 갔던 에드먼튼에서 그 곳의 사람들과 3시간 거리의 록키산맥에 반해 '여긴 진짜 살고 싶다!' 라며 1년을 머물긴 했지만 다시 에드먼튼으로 돌아갈 생각은 들지 않고, 1달의 여정에서 열흘이나 머물렀던 인도의 만두에서도, 15일의 비자를 받았던 라오스에서 일주일이나 머물렀던 무앙 응오이 느아에서도 살고싶다고 말을 하긴 했지만 진짜로 돌아갈 생각은 들지 않는다.

뭐, 언젠가 기회가 되면 가기야 하겠지만 또 다른 새로운 것이 날 기다리고 있을 게 틀림 없단걸 알기에, 그것이 너무 기대가 되어서 다시 좋았던 그 곳으로 돌아갈 생각을 하기 보다는, 차라리 무엇이 있을지 모를 모험에 다시 나를 던진다.

그런데 여기, 같은 곳에 계속해서 가는 여행자들이 있다.

"너희는 왜 자꾸 라다크에 오는 거야? 지겹지도 않아?

"좋으니까. 한국에 있으면 자꾸 생각이 나"

"그럼 라다크에서 언제까지 여행만 할 셈이야? 놀러오는 건 이만하면 충분치 않아?"

"그게 무슨 뜻이야?"

"라다크에서 뭔가 해보라는거야. 너희에게도, 라다크에도 의미가 있을 만한 무언가를 말이야."

그래서 이들은 인도 북부의 (이름 한 번 들어보지 못했을) 라다크에, 까페 두레를 연다.

내가 여행을 가는 이유는 새로운 것을 보고 싶은 것일 수도 있겠고, 새로운 사람을 만나고 싶은 것일 수도 있겠다. 하지만 떠나고 싶은 그 마음을 가만히 들여다보면 나를 옭아매는 시선과 밥벌이에서 벗어나 고삐풀린 망아지가 될 수 있는 그 여행자의 신분이 상상 이상으로 자유롭기 때문일 것이다. 아침에 눈 떴을 때 날 기다리고 있는 일정이 없다는 데에서 몰려오는 행복감은 이루 말할 수가 없을 정도이다. 여행지에서는 나의 그 어떤 미친 행동도 제약을 받지 않는다. 어쩌면 내가 여행지에서 정말로 '살' 생각을 하지 않는 것은 그 좋은 곳에서 살기 위해서는 여행자의 신분을 내려 놓아야 하기 때문일 것이다. 내가 사랑하는 장소에서 생활을 한다는 것은 과연 어떤 느낌일까?

라다크에서 지내는 시간이 길어질 수록 '아는' 사람이 늘어났다. 아는 사람이 많아진다는 건 행동에 제약을 받는다는 뜻이기도 했다. 여행자들은 언제나 치기 어린 행동을 하며 여행자라는 위치를 확인받고 싶어했다. ... (중략)... 이 작고 폐쇄적인 사회에 깊숙이 몸담기 시작하면서는, 그들의 눈에 거슬리지 않기 위해 무던히도 노력했다.

나는 여행기를 읽지 않는다. 내가 여행지에서 얻는 것들은 오롯이 내것이고 그 때문에 특별한 것이다. 다른 사람의 여행기를 읽으며 대리만족을 하는 사람들도 있겠지만, 난 내가 가고 싶었던 곳에 가서 내 방식대로 즐기고 느낄거니까 굳이 읽을 필요가 없다고 생각했다. 하지만 이 책은 다르다. 나처럼 여행자의 신분을 즐기기 위해 여행을 방황처럼 하는 사람은 평생 가도 느낄 수도, 체험할 수도 없는 색다른 경험이 이곳에 담겨있다. 그래서 재미있었다.

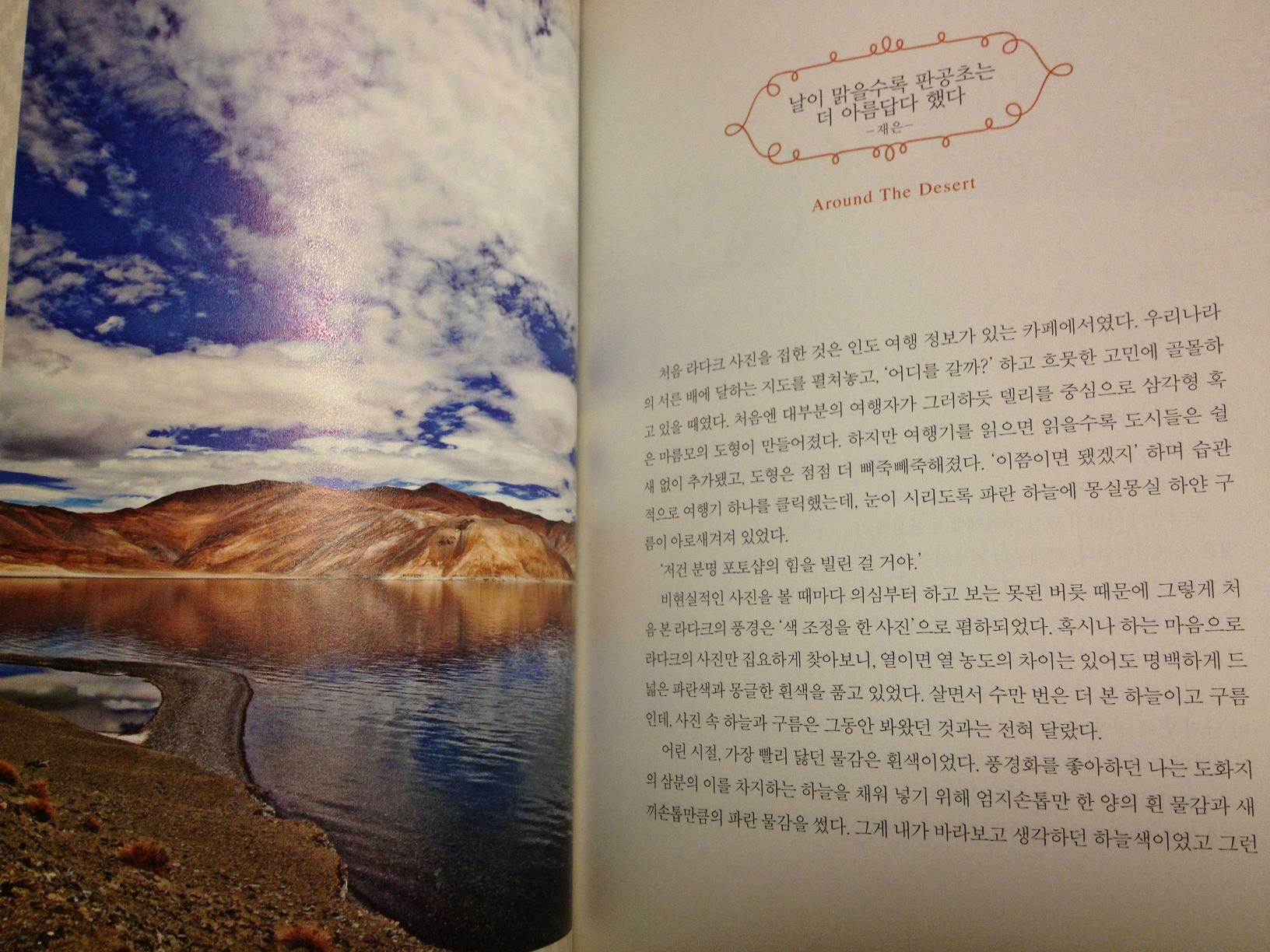

책에는 라다크 사람들이 어떻게 살고 있는지, 그들을 어떤 시선으로 바라보는지, 까페를 하며 어떤 재미있는 일들이 벌어졌었는지, 그 곳에서 여행은 어떻게 했는지, 정전이나 물자 부족 같은 문제들에 어떻게 적응해 가는지, 맛있는 음식은 또 얼마나 맛이 있는지, 술은 또 어떻게 구해서 어떻게 마시는지, 홍수가 났을 때는 또 무슨 일이 있었는지 등등 재미있는 에피소드들이 아름다운 풍경 담긴 아름다운 사진들과 함께 실려 있다.

언제, 어느 장을 펴서 읽어도 라다크의 신나지만 평화로운 일상이 펼쳐진다. 시시각각 떠나고 싶단 생각을 마음에 품고 사는 사람이라면, 이 두 사랑스러운 친구들의 이야기가 당신의 후덥지근한 마음에 어느 정도 라다크의 시원한 바람을 쐬어줄 것이다.