-

-

모파상 단편선 ㅣ 범우 사르비아 총서 637

기 드 D. 모파상 지음, 이정림 옮김 / 범우사 / 2004년 11월

평점 :

품절

지큐의 정우성 기자 덕분에 더 좋아져버린 범우사 문고본.

마침 용산뿌리서점에 갔다가 발견한 김에 몇 권 들고 왔다.

편의점에서 생수 사 마시듯 부담없이 사서 들고 다닐 수 있다는 게 범우사 문고본의 최대 장점.

양장본은 지하철에서 들고 읽을 때 손목이 너무 아프단 말이지요.

이쯤 되면 테니스 선수에겐 테니스엘보가 오고, 주부에겐 팬엘보가 오듯, 독서가들에겐 북엘보가 올지도 모를 일.

범우사 문고본으로 미리미리 대비하세요.

들뜬 마음으로 책을 뒤적이다 머릿말부터 읽기 시작하는데, 처음부터 큰놈이 온다.

모파상 曰, "우리가 하려는 이야기가 무엇이든 간에 그것을 표현하는 데는 단 하나의 낱말밖에 없고,

그 움직임을 보이는 데는 단 하나의 동사밖에 없으며, 그것을 수식하는 데는 단 하나의 형용사밖에 없다.

따라서 우리는 마침내 단 하나의 그 낱말, 그 동사, 그 형용사를 발견할 때까지 찾아내야 한다..."

쿵...! 마음에 울림과 함께 죄책감이 피어오른다.

나는 이제껏 "바로 그 낱말"이 생각나지 않아 얼마나 다른 '쉬운 단어'로 대체하며 살아왔으며

심지어 맞춤법이 순간적으로 애매모호할 경우에조차 별다른 고민 없이 다른 '아는 단어'를 갖다 썼는가.

외국어일 경우엔 더 심했다. 더 좋은 바로 그 낱말을 찾지 못해 중학생용 단어로 연명해 온 나의 십수년.

시간절약을 핑계로 아무 낱말, 아무 동사, 아무 형용사나 홀랑홀랑 가져다 쓰다니...

나는 좀 더 치열한 고민을 해야 한다.

아쉬운 건, 모파상이 선택한 '바로 그 낱말'들이 원래는 프랑스어라서 내가 믿을 수 있는 건 번역자 뿐이라는 사실.

못 배운 게 한이다.

모파상의 단편선에는 누벨(nouvelle)과 꽁트(conte)가 있는데

"이런 게 진짜 꽁트였지" 라며 무릎을 탁 칠만한 작품들이 수두룩하다.

얼마 전에 읽었던 <소설 이외수>라는 되도않는 꽁트집은 모파상이 겨울에 글 쓸 때 난로 땔감용으나 주면 큰 영광일 듯.

단편선 중 특히 대단했던 건 데뷔작인 <비계 덩어리>다.

1880년에 선배인 에밀 졸라가 주관하는 소설집 <메당의 저녁>에 발표하면서

모파상을 일약 문단의 스타로 만들어 줬던 작품인데, 그의 스승인 플로베르도 감탄했을 정도.

이야기는 전쟁이 한창이던 겨울, 한 합승마차에서 시작된다.

모두 열 사람이 탄 마차에서 단연 시선을 끄는 건 '매춘부'라는 수군거림을 듣는 여자 '불 드 쉬프'.

직역하자면 '비계 덩어리'란 뜻인데 이 별명이 너무나도 걸맞게 몸집은 작고 모든 것이 동글동글하며

살찐 손가락은 마치 짤막한 소시지를 염주에 꿰어놓은 듯한 여자다.

그러나 44 사이즈라야 환영받는 2009년 대한민국은 아니었던지라

이 여자의 터질 듯한 싱싱함은 남자들에게 그런대로 인기가 있었던 모양.

윤기 흐르는 피부에 빨간 사과 같은 얼굴, 큰 가슴, 멋진 속눈썹을 가진 불 드 쉬프를 질투하던 여자들은

눈빛만으로 내통해서 불 드 쉬프를 은따시기기에 이른다.

그러는 와중에도 마차는 너무나도 느려터져서 목적지까지 갈 길은 멀었고 전쟁 때문에 겁먹은 장삿꾼들은 식당 문도 열지 않아서

마차에 탄 모두가 배고픔 때문에 체면까지 잃을락말락하던 바로 그 때! 비계덩어리 불 드 쉬프가 혼자서 식사 바구니를 꺼낸다.

흰 수건으로 덮인 바구니 안에 들어 있는 건 젤리에 절인 두 마리의 영계와 빵, 종달새 파이, 퐁레베크 산 치즈, 포도주 등등등..

혼자 먹기 미안한 불 드 쉬프는 마차 안의 사람들에게 음식을 권하고 모두들 마지못한 듯 음식을 받아먹으며 말을 섞게 된다.

그러다가 불 드 쉬프의 여장부같은 기질을 칭찬하기까지 하며 그야말로 화기가 애애하더라...에서 끝나면 좋으련만,

가까스로 당도한 여인숙에서 사건은 터지고야 만다.

먼저 묵고 있던 프러시아 장교가 '불 드 쉬프'가 자기랑 잠을 자주지 않으면 출발 허가증을 주지 않겠다고 선언해 버린 것.

당연히 우리의 귀여운 비계덩어리 불 드 쉬프는 말도 안 되는 소리라며 노발대발하고 사람들도 이에 동조해 주지만

며칠 시간이 지나면서 사람들은 "창녀 주제에 잠 한 번 자 주는 게 뭐가 어때서" 라며 은근히 그녀를 종용하기에 이른다.

그리고 결국 '그' 밤이 지난 후 다음 날 아침. 마차에 다시 오르는 불 드 쉬프는 모두에게 투명인간이 되어버린다.

며칠 전만 해도 그녀의 식사바구니 덕분에 은혜를 입었던 이들이 이제는 마치 그녀에게 더러운 오물이라도 묻은 양 못 본 체 해 버리는 거다.

심지어는 밥도 자기들기리만 먹고. 아, 먹는 것 가지고 치사하게.

온몸에 힘을 주며 가까스로 울음을 참던 우리의 비계덩어리 불 드 쉬프 양은 어린애처럼 울음을 삼키고 마차는 여전히 덜컹덜컹.

이런 그녀를 보고도 마차 안의 사람들은 "부끄러워서 우는 거예요" 따위의 말들이나 주고받고.

필요악이 되어버린 비계덩어리는 울고 울고 또 울고.

생각이 많아지는 짧은 이야기.

이 단편 말고도 <목걸이>는 너무나도 유명하니까 일단 차치하고라도,

한 남자를 일생 동안 사랑하는 <의자 고치는 여인>,

무섭도록 호방하게 아들의 복수를 행하는 <야성의 어머니>,

웃을 수만은 없는 <걸인>,

사랑이 크냐 보석이 크냐를 생각하게 되는 <보석>까지

주옥같다. 역시 모파상이다.

하지만 역시나 모닥불에 얼굴 묻은 심정으로 고백하자면

"역시 모파상"이라고 엄지 세워놓고, 장편은 읽어본 적조차 없다.

하나 위안이 되는 사실이라면, 모파상의 문학적 진가는 장편보다는 단편이라는 것 정도?

장편 <여자의 일생>도 읽어야겠다.

단어 하나, 형용사 하나, 동사 하나, 허투루 읽지 않고 꼼꼼하게.

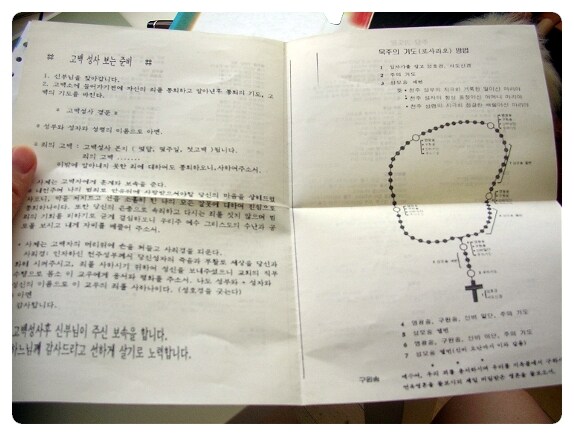

참. 내가 가진 <모파상 단편선>은 93년 초판 6쇄본인데, 안에 남아 있는 흔적이 흥미롭다.

96년도에 명동에 있는 계성여고를 다니던 송숙현 양의 여름 보충수업비는 1만 5백원.

그녀는 독실한 천주교 신자.

이 책 놓아두고 지금은 어디에서 무엇을 하고 있을지.