올해 내가 했던 수많은 미련한 짓 중 하나는, 계간지가 나올 때가 되면 주요 계간지 및 문학 잡지의 목차를 알라딘으로 확인하는 것이었다. 계간지에서 무슨 얘기를 하는지 관심이 있었던 것은 아니고, 황정은 작가의 신작이 실렸는지를 확인하려는 것이었는데, 가을호까지 어디에도 실려 있지 않아서 ‘아마 올해에 새로운 작품을 만나긴 힘들겠구나..’라고 생각하고 있었다. 그러다 창비 겨울호에 중편 「웃는 남자」가 실려서 깜짝 놀랐고, 곧바로 신작이 나온다는 소식이 들려 너무나 반가웠다. 신작은 나오자마자 구입했지만, 읽어야 할 책이 계속 밀려서(반납 기한이 있는 도서관 책이 상전이다. 이러니 산 책은 끊임없이 뒷전으로 밀려난다) 아직 읽지는 못했다. 목차를 보니 한 편을 뺀 나머지 단편들은 다른 경로로 읽고 리뷰까지 각각 썼었다..

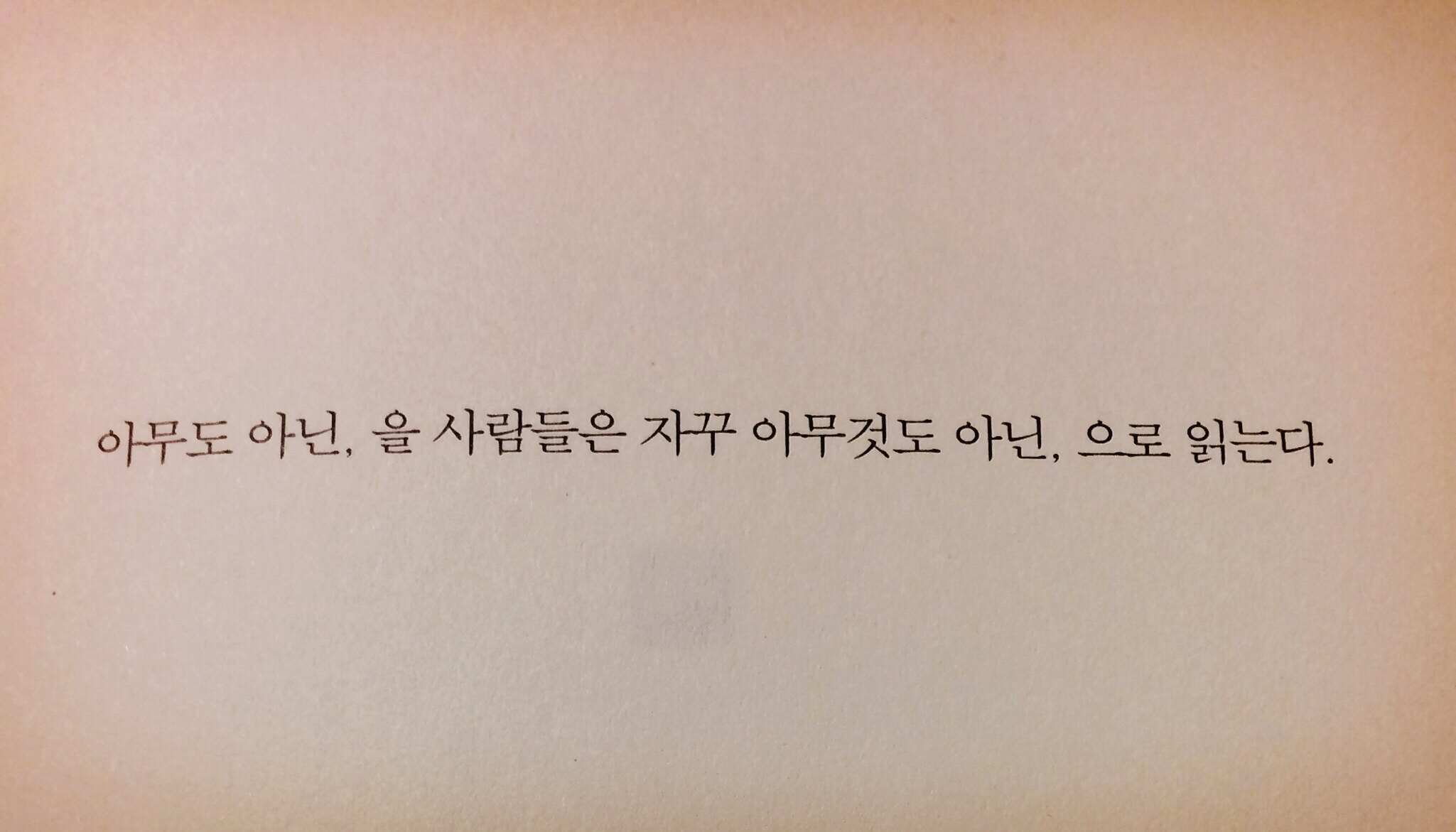

사실 내가 황정은 작가의 존재를 알게 된 것은 오래되지 않았다. 『계속해보겠습니다』가 나온 이후에야 알게 되었으니까. 그런데도 황정은 작가는 현재 생존해 있는 한국 작가 중 내가 가장 좋아하는 작가로 자리매김했다. 나는 도대체 황정은 소설의 어떤 점이 좋았던 걸까. 곰곰이 생각해보면 여러 가지 이유가 있겠지만, 아마 나는 황정은 소설에서 보이는 세계관과 윤리(윤리라는 말이 조금 걸리긴 하지만)에 깊게 공감했던 것 같다. 인간을 바라보는 시선과 그것을 풀어내는 작가의 방식이 가장 잘 드러나 있는 문장은, 신작 『아무도 아닌』에 작가의 말처럼 붙어있는 제사(題詞)다.

글귀를 보는 순간 아 하는 탄식과 함께 마음이 울렸고, ‘역시 나는 이 작가를 애정할 수밖에 없구나’라는 생각이 들었다. ‘아무도 아닌’과 ‘아무것도 아닌’. ‘것’이 들어갔느냐 아니냐의 차이뿐이지만 이로 인해 생기는 의미의 차이는 크다. ‘아무것도 아닌’은 말 그대로 nothing, 즉 그 존재 가치가 부정되어 ‘무(無)’로 규정된 대상이다. 내 식대로 규정하면 비-존재다. 하지만 ‘아무도 아닌’이라는 말은, 세계가 어떤 방식으로 규정하려고 해도 규정할 수 없는 개별적 사건으로서의 존재를 가리킨다. 그렇기에 「아무도 아닌, 명실」(*)이라고 불렀을 때 ‘명실’이라는 개별적인 존재가 오롯이 빛나는 것이다. 그리고 명실이 가진 개별자로서의 존재성은, 세계에서 비-존재가 되어버린 실리를 기억하기 위해 글을 쓰는 행위로 나타난다. 그것이 황정은 작가가 스스로에게 부과한 작가로서의 사명이라고 나는 생각한다. 세계에 의해 비-존재가 되어버린 존재들을 기억하는 것, 기억하기 위해 쓰는 것. 그리고 그 쓺을 통해 존재성을 찾도록 돕는 것.

태블릿 PC가 세상에 등장했을 때부터 내가 가장 기대했던 것은 저 안에 세월호 7시간에 대한 증거가 들어있지 않을까... 였다. 결국 그 안에서는 찾을 수 없었지만. 일련의 국정농단 사건에서 주목해야 할 부분들은 정말 많지만, 내가 보기에 가장 중요한 것은 당신들, 청와대에 계신 당신들이 세월호를 비-존재로 만들어버리기 위해 7시간 동안 무슨 공작을 벌였는지에 대한 진실이다. 그토록 수많은 사람들이 지속적으로 광장에 나와 촛불을 들었지만, 드러난 것은 7시간 중 겨우 20분(이라고 당신들은 말한다)에 지나지 않는다. 탄핵소추안이 통과되었지만, 촛불은 이제 겨우 첫 걸음을 내디뎠을 뿐이다. 헌재의 탄핵 인용도 끝이 아니다. 수백만의 사람들이 촛불을 들게 한 변화의 물결이 박근혜라는 한 인간의 물러남으로 끝난다면, 병들고 곪아버린 나라의 시스템은 다시 “본 궤도”에 진입할 것이다. 첫 걸음의 기쁨에 도취되어 있는 사이, 당신들은 또다시 반격을 준비할 것이다. 그렇기에 나는 오늘의 광장이 지난 주보다 훨씬 더 뜨겁기를 바란다. 그리고 주권자로서 자신의 목소리를 내는 광장이야말로, 당신들의 세계가 비-존재로 만들어버린 세월호를 기억하고 몸으로 쓰는 행위, 더 나아가 세월호를 다시 존재로 호명하는 행위의 공간이라고 나는 믿는다.

* 『아무도 아닌』에 실린 「명실」은 한겨레에 「아무도 아닌, 명실」이라는 제목으로 연재되었었다.