-

-

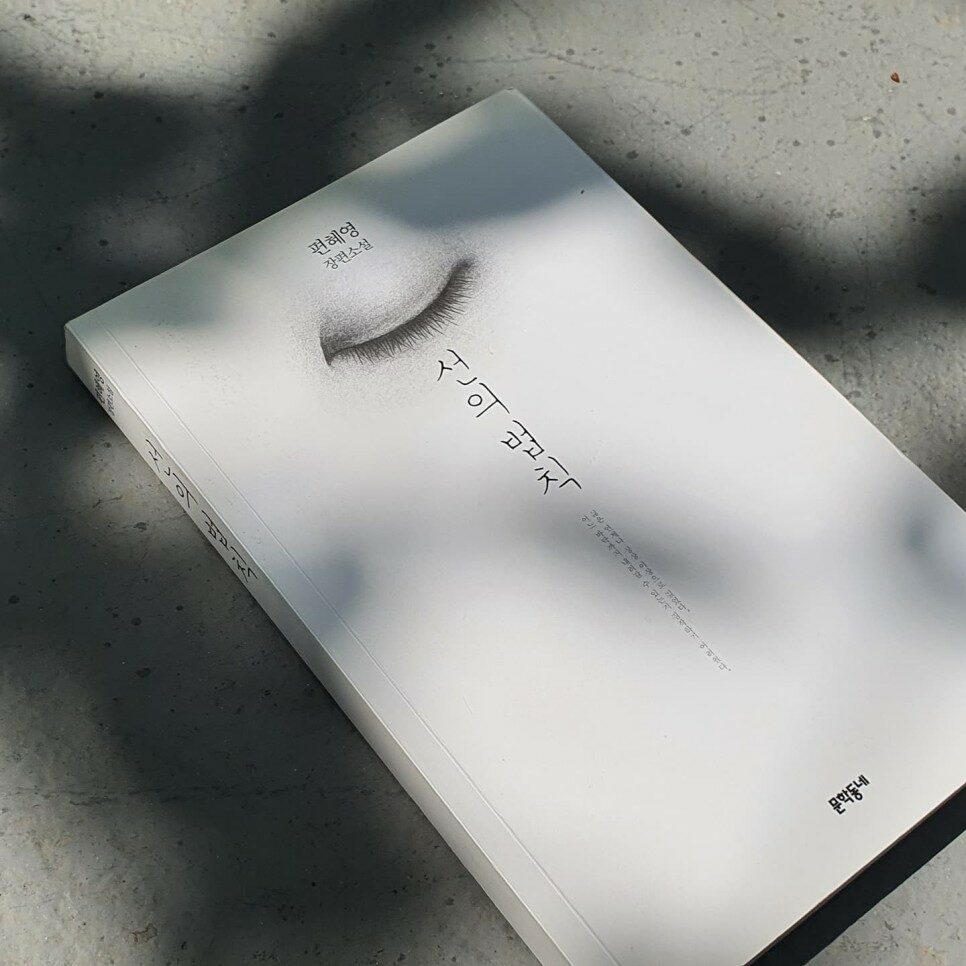

선의 법칙

편혜영 지음 / 문학동네 / 2015년 6월

평점 :

인간은 원래 선한가. 선한데 살다 보니 악이 스며드는 것인가. 일단 마음에 품은 악의는 없던 것이 될 수 없었다. -p.135 라는 말이 제법 익숙하다. 단지 선을 넘지 않기 위해 연극할 뿐이지. 어설프게 선을 넘다 보면 동시에 나에게도 적잖은 흉이 남는다. 차라리 흉이 남지 않으려면 완벽하게 선을 끊어야 한다. 선을 넘어선 존재 앞에 눈을 뜰 것인가 감아버릴 것인가.

선의 법칙은 두 가지 의미로 이해할 수 있다.

착할 선(goodness)/줄 선(line)

작고 좁고 낡은 것들은 아늑함이 아닌 식은땀과 한기만 줄 뿐이다. 등장인물들의 불행. 모든 것들의 시작은 가난(돈)에서 기인한다고 여길 만큼 암담하다.

등장인물들은 각자의 점에서 시작해 우연이 되고 악연이 된다. 서로가 서로를 이용하거나 배신하거나 방관한다. 그렇게 피해자가 되고 가해자가 된다. 선은 뒤엉킨다. 윤세오는 눈을 감았다. -p.41 차라리 눈을 감으면 그 순간만큼은 안전하다.

[신기정]은 어느 날 불법 이민자(이복동생) 같은 아이의 언니가 된다. 네 식구는 각자의 행동양식을 고수한다. 진정한 선의 감정을 느낄 수는 없지만 그렇다고 악의 모습 또한 보이지 않는다.

엄마는 가엽고 무서웠다.

동생은 불쌍하고 영악했다.

아빠는 무책임하고 비겁했다.

신기정은 의식적으로 공평이 대하려고 애썼다. -p.31

그럼에도 동생은 영원히 떠났다. 죄책감을 덜고자 동생의 지나온 선을 쫓지만 그럴수록 어느 누구도 동생의 간절한 마음을 받아준 이가 없었단 사실에 죄책감은 더 커져만 간다. 게다가 동생의 삶에 마침표를 찍은 것은 다단계였다. 연결된 사람들끼리 밑천이 되는, 상부상조를 가장한 먹이사슬 관계.

[윤세오]는 혼자가 된다. 죽겠다 소리를 밥 먹듯이 하던 아버지가 정말로 죽어버렸다. 집은 타버렸고 남은 건 157번지에 살았던 윤세오뿐이다. 아버지의 일상은 앓느니 죽고, 아까워 죽고, 멋있어 죽고, 맛은 죽여주는 것으로 채워졌다. 하지만 사채는 그 소소한 일상의 맛담을 무서운 악담으로 만든다. 더 이상 사랑이 없는 세상. 윤세오에겐 다시 작고 좁은 어두운 터널만 보인다. 저만치서 손짓하는 건 '증오'의 불씨뿐이다.

[이수호]는 갑이 되기로 한다. 번듯한 양복쟁이가 되기 위해 선택한 길을 운이 좋았다고 할 수 있을까. 그럼에도 악의가 그를 일으켜 세웠다. 협박, 비아냥, 조롱은 꾸고 갚지 않는 이들이 달게 받아야 할 화살이다. 그들을 무책임한 짐승으로 치부하며 사냥하듯 몰아댄다. 무엇 때문에 점점 사나워지는지조차도 잊는다.

각각의 순간들이 흩어져 있다가 어느 지점에서 희미하게 하나로 이어졌다. -p.97

선의든 악의든 어쩌다 보니 그렇게 흘러간다. 어쩌다 보니 그렇게 되는 게 삶인지, 어찌해도 안되는 게 삶인지, 행운과 불운도 사람을 가려가며 찾아오는 것인지 내내 아리송하게 한다. 그저 안간힘을 쓰며 살아도 계속 바닥을 치는 인생들을 보고 있자니 죽을 맛이다.

대체 어느 순간이 생의 참혹한 순간일까. 돌이켜보면 그들에겐 그때나 지금이나 별반 다르지 않다. 똑같이 가난하고 똑같이 방황하고 똑같이 무력하다. 선의보단 악의로 버티고 진실보단 허울로 덮고 사는 게 위안이 된다. 살기 위해 기를 쓴 죄밖에 없다.

신기정은 고시원에서 건네받은 동생의 유품에서 필립로스의 책을 발견한다. 읽지 않았다고는 하지만 아마도 네메시스가 아닐까.

에필로그에서 동생의 죽음을 슬퍼하며 신기정과 엄마가 기대고 있는 모습은 영락없는 사람人의 형상이다.

우연은 원할 때는 못 본 척하지만 원치 않을 때는 조력을 베풀기도 하니까.-p.227

그리고 이 한 문장에 기대어 볼만한 게 삶이기도 하다.