-

-

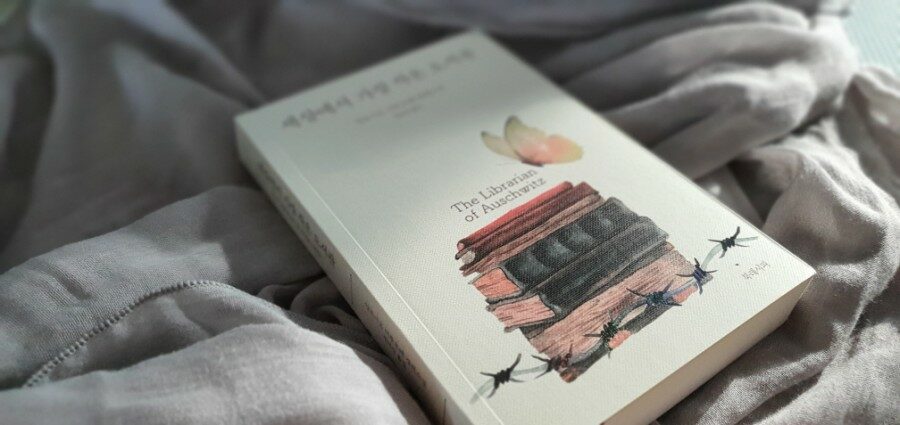

세상에서 가장 작은 도서관

안토니오 G. 이투르베 지음, 장여정 옮김 / 북레시피 / 2020년 10월

평점 :

품절

아우슈비츠 수용소. 이곳의 실상을 역사 책에서 본 이들이라면 이런 곳에 학교가 있었다는 사실에 의아해 할 것이다. 어떻게 버젓이 학교가? 그것도 수많은 사람들을 가스실로 보내버리고 온갖 생체실험이 자행되던 곳에서?

수많은 유대인들을 실어 나르던 트럭이 끊임없이 들어오고 수많은 유대인들은 영문도 모른 채 가스실에서 생을 마감한다. 그들은 단지 유대인이라는 이유만으로 게르만족의 희생양이 된다.

가족캠프 31구역. 이곳은 다른 구역과는 조금 차별을 두고 운영되고 있다. 나치가 국제적 비난을 덮기 위해, 그들의 인종말살정책을 은폐하기 위해 거짓 캠프를 조성한 것이다. 물론 이곳에 수용된 이들은 대부분 그 사실을 모른 채 지내고 있다. 다른 곳보다 사망자가 적다는 사실에 오히려 안도할 뿐이다.

이야기는 '디타 크라우스'라는 실제 인물을 바탕으로 하고 있다. 나치 시절, 산처럼 쌓인 책들이 불태워졌다. 책은 인간을 변화시키는 가장 위험한 물건이기 때문이다. 당시의 이야기들을 소재로 한 소설을 두어 권 읽긴 했어도 캠프 내에서 비밀리에 책을 돌려보았다는 사실은 처음 접했다. 제아무리 책의 힘이 놀랍다고는 하지만 빵에 대한 욕구만이 남아 있는 곳에서 문학이 과연 살아남을 수 있을까. 하지만 아이들을 위해 시작된 책 읽기는 이야기를 좋아하는 인간의 본능을 끌어내기에 좋았다. 이 모든 건 위험을 무릅쓰고 사서를 자처한 한 소녀가 있었기에 가능했다.

길고 마른 다리를 가진 한 소녀가 늘 뛰어다닌다. 그녀의 옷 안쪽 비밀의 주머니에는 수용소에서 볼 수 없는 물건이 숨어있다. 사람들은 그녀를 31구역 사서라 부른다.

디타는 책이 좋았다. 독서는 즐겁다. 그녀가 열두 번째 생일날 받고 싶었던 선물은 물건이 아니었다. 그냥 이제부터 어른 책을 읽게 허락을 해달라는 것이었다. 책은 뭐든 불가능한 것도 가능하게 해 주고 세상에서 부족한 걸 채워주기도 하며 어디든 데려다주기도 하고 타임머신이 되기도 한다. 책을 아무리 불태워도 책은 그 어딘가에서 사람들에게 영혼을 불어 넣는다.

31구역을 관리하고 있는 유대인 관리자 프레디 허쉬는 디타에게 사서가 될 것을 권하며 책을 지키고 관리하는 일을 부탁한다. 하지만 자동반사처럼 두려움으로 인한 두 다리의 떨림은 어쩔 수 없다. 그럼에도 디타는 마냥 책이 좋았기 때문에 책을 돌보고 지키는 일을 그만두지 않는다. 매번 지독한 검열과 감시를 피해야 하지만 그녀는 열네 살의 나이가 무색하리만치 신중하며 당차며 똑 부러진다. 심지어 악명 높던 요제프 멩겔레의 시야에 걸려들어 매사 두려움이 커져갔지만 빛과 같은 짧은 찰나 그 짧은 순간만큼은 서로의 존엄과 가치를 지켜내고 싶었다. 어쩌면 당장 다음이 마지막이 될지언정 책 속 한 구절에서 위안을 얻을 수만 있다면 그걸로도 족했다.

이곳에는 종이책 여덟 권(표지 그림이 참 맘에 든다)과 살아있는 책이 있다. 너덜너덜 바래지고 찢긴 책 들이지만 그마저도 너무나 소중하다. 이야기를 많이 알고 있는 자들은 자진해서 살아있는 책이 되어준다. 아이들은 이야기의 재미를 알고 있으며 한 장면이라도 놓치지 않는다. 어른들은 아이들에게 말이라도 전쟁의 실상을 보이고 싶어 하지 않는다. 언제까지 해야 할지는 그 누구도 알 수 없다. 다만 책은 그들 모두가 실의에 빠졌을 때 미소를 돌려주기도 한다.

때론 진실 따윈 모른 채 살아가는 게 나을지도 모른다.

반면 거짓말은 더 인간적이다. -p.351

이야기는 수용소의 실상과 멩겔레의 생체실험, 가스실과 시체 구덩이 등 당시 상황 등이 세세히 묘사되고 있다. 가스실에서 나온 시체들의 끔찍한 모습, 멩겔레가 쌍둥이를 대상으로 자행한 만행들, 강제수용소의 끔찍한 인권 말살 등을 처음 접하는 독자라면 힘든 독서가 될듯하다. 하지만 그 끔찍하고 힘든 상황에서도 삶을 포기하지 않은 이들이 있었기에 책장을 넘길 수 있었다. 모두들 반쯤 제정신이 아니지만(뭐가 정상인지도 분간할 수 없는 지경이지만) 그들은 대가를 치러가면서도 희망을 놓지 않는다. 그러나 그런 디타도 아버지의 죽음 앞에서는 분노가 들끓는다. 모겐스턴 교수의 말 한마디가 아니었다면 내내 증오에 사로잡혀 있었을 것이다.

우리의 분노가 그들에겐 승리예요. -p.231

떠난 이들은 더는 고통스럽지 않아요. -p 232

"넌 절대 포기하면 안 돼"라는 말을 남기고 격리 캠프로 사라졌던 프레디. 떨어지는 영혼의 비들을 마주하는 일도 고통스럽지만 납득할 수 없는 프레디의 죽음은 디타를 내내 혼란스럽게 한다. 그러고 보니 디타가 살고 있는 세상은 납득할 수 없는 일들뿐이다. 여벌의 신발 대신 책 한 권을 넣어왔던 아빠는 끝내 살아남지 못했고 묵묵한 강인함으로 끝까지 딸을 지켰던 엄마는 되찾은 자유를 누리지 못하고 눈을 감는다.

위기의 순간 목숨을 걸고 지켜야 할 것들의 가치는 개인을 위한 것이든 다수를 위한 것이든 모두 존중받아야 한다. 그렇기에 아우슈비츠라는 상상조차 하기 싫었던 그곳에서 누군가에겐 하찮을 수도 있었던 책을 지켰던 한 소녀의 이야기는 책을 사랑하는 독자라면 더욱 특별하게 다가올 것이다. 예전에 읽었던 마커스 주삭의 <책도둑>도 정말 인상 깊었었지만 이 책은 실화를 바탕으로 했기에(이야기 말미엔 안네도 잠깐 등장한다.) 더욱 흥미진진하게 읽을 수 있었다. 영화 <책도둑>도 재미있게 보았었는데 이 책도 영화저작권 계약이 완료되었다고 하니 기대가 된다.

역사는 살아남은 자들에 의해 쓰여지는 것이다. 그녀의 생존 덕에 우리는 그날의 시간 속으로 들어가 볼 수 있었다. 디타의 남은 생이 내내 평안하기를.