-

-

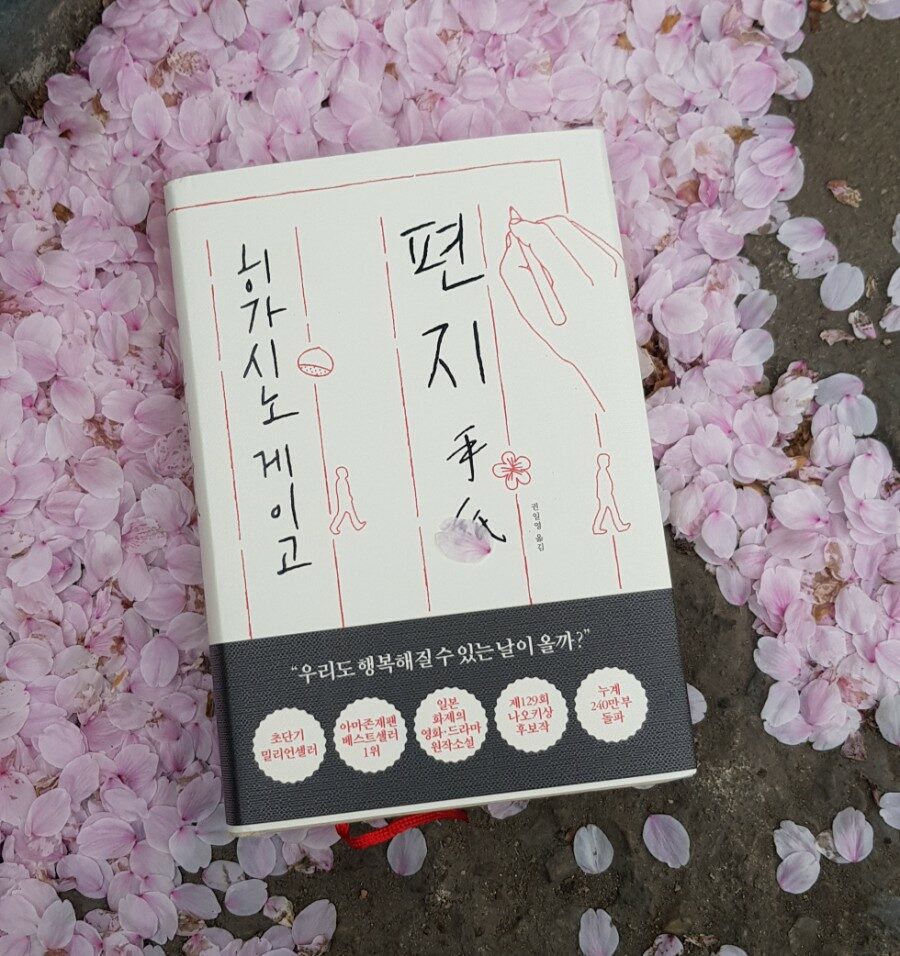

편지

히가시노 게이고 지음, 권일영 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2019년 4월

평점 :

히가시노 게이고의 소설이라고는 [나미야 잡화점의 기적]만 읽었을 뿐이다. 워낙 재미있게 보기도 했고 영화까지도 챙겨보았었는데 이 느낌을 버리기가 싫어서였는지는 모르겠지만 선뜻 그의 다른 작품들을 보지 못했다. 그러다 이번에 재출간된 [편지]를 본 순간 왠지 분위기가 비슷할 것만 같았다. 역시 타고난 이야기꾼답게 하나의 사건으로부터 다양한 관점들을 잘 담아내어 이분법적인 사고에 갇힌 우리들에게 폭넓은 사고가 왜 필요한지 말하는 듯하다.

'차별은 당연한거야' 하는 말을 누군가에게 듣는다면 정말 기분이 더러울 것이다. 차별을 하는 입장에서는 그런 말이 자연스럽지만 당하는 입장이라면 그래서는 안된다는 도덕적 관점에 더 기울기 때문이다. 하지만 이 글을 읽으면 조금 생각이 달라진다. 내가 늘 차별하는 사람 쪽이었음을 더 깨닫게 된다. [편지]는 범죄자와 그 가족이 떠안고 살아야 하는 차별과 속죄에 관한 이야기를 담고 있으며 우리에게 계속해서 물음을 던지고 있다. 당신의 주위에 범죄자의 가족이 있다면?

살인자 형을 둔 동생에게 세상은 호락호락 문을 열어 주지 않는다. 범죄자의 가족이라는 낙인은 동생까지 의심의 눈초리를 보내고 밀어낸다. 교도소에 있는 형은 유일한 혈육인 동생의 앞날이 걱정돼 편지를 보낸다. 그러나 형의 편지는 번번이 그의 발목을 잡게 되고 형을 원망하는 마음은 커져만 간다. 제아무리 발버둥 쳐봐도 결국 차별과 편견에서 벗어날 수 없음을 깨닫자 형이라는 존재 자체가 껄끄러울 뿐이다. 어딜 가나 따라다니는 꼬리표, 사람들의 웅성거림, 항상 배제될 수밖에 없는 존재가 된다는 것이 얼마나 고통스러운 일인지는 당해보지 않은 사람은 알 수 없을 것이다. 차별은 당연한 것이고 그 이후 자신에게 주어진 삶에 최선을 다해야 한다는 누군가의 충고에도 귀 기울여보지만 나 말고 또다시 내 혈육에게 가해지는 2차, 3차 꼬리표까지 감당해 낼 자신이 나조차도 없으니 말이다.

차별과 편견이 없는 세상. 그런 건 상상에 불과해. 인간이란 차별과 편견을 갖고 살아갈 수밖에 없는 동물이지. -p. 448

동생의 삶은 형으로 인해 큰 장막이 쳐진듯하지만 세상은 그런 그를 밀어내지만은 않았다. 암묵적인 책임감을 느낀 이들도 있었고 비슷한 처지에 있는 이들이 손을 잡아주었으며 정말로 편견 없는 이들은 기꺼이 손을 내밀기도 했다. 다만 동생은 이미 사회가 만들어낸 편견에 주눅이 들어가고 있었다. 물론 연좌제를 옹호하는 건 아니다. 하지만 형의 죄는 용서받을 수 없고 그러한 가족의 핏줄이 내 주위에 있다면 걱정이 앞서는 것도 사실이다. 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라는 말은 당사자가 아니면 절대 이해불가의 말이다. 범죄행위에 강 약 중간 약이라는 리듬은 없다. 누군가는 인생을 빼앗겼고 남은 가족들은 상실의 아픔을 죽을 때까지 떠안고 살아야 한다. 과정은 없고 결과만이 남겨진 이들에게 그 어떤 위로도 힘들게 할 뿐이다. 사랑하는 이들을 잃은 사람들에게 살인자의 배경과 살인자 가족이 처한 삶 따위는 죄를 덜어줄 명목이 될 수 없다. 소설에도 형은 일을 하다 허리를 다치고 동생만을 끔찍이 생각하는 모습으로 그려지고 있지만 피해자 가족의 입장에서 그런 것들이 참작이 되어 형량이 줄어든다면 화날 것 같다.

범죄자는 그걸 각오해야 해.

자기만 교도소에 들어가면 끝나는 문제가 아니야. 자기만 벌을 받는 게 아니라는 걸 인식해야 한다는 말일세. -p.361

범죄자, 그리고 그 범죄자의 가족, 피해자, 그리고 그 피해자의 가족, 그리고 범죄자의 가족과 얽혀 살 수밖에 없는 우리들.

소설은 이처럼 여러 입장에서 상황을 헤아려볼 수 있다. 특히 범죄를 저지르기 전에 범죄자의 가족이라는 타이틀이 가족에게 남겨진다면 그리 가벼이 범죄를 저지르지 않을 것이다. 살면서 내가 어떤 상황에 놓일는지는 알 수 없다. 그래서 이런저런 상황을 이해하다 보면 네 말도 맞고 내 말도 맞는 듯하다. 인터넷 댓글처럼 나에겐 관대하고 타인에게 비난의 화살을 내리꽂는 일은 줄어들지 않을까.

우리네 삶은 주어진 배경과 환경도 다르고 인생의 변수와 굴곡의 차는 너무나 크다. 그러한 상황에서 우리가 할 수 있는 일은 최대한 인간답게 어우러져 살아가는 것이다. 그러기 위해선 관점의 폭을 넓혀야 한다.

"저 스스로가 답을 찾아가며 써 내려간 작품입니다.”라며 작가도 언급했듯 어차피 인생은 자신만의 해답을 찾아가는 여정이다. 수많은 시행착오를 거치며 나와 내 주변인이 무탈할 수 있는 길을 찾아야 한다.

동생의 아내처럼 당당하게 맞서든지, 그렇게도 안되면 견디든지, 이것도 저것도 힘들면 도망이라도 치든지 말이다. 중요한 건 모든 걸 떨쳐버릴 수도 없고 또 숨기고 싶다고 영원히 숨길 수도 없기에 결국 떠안고 살아야 한다. 이왕 떠안고 살아야 할 짐이라면 좀 더 가벼이 하는 수밖에 없다.

형이 편지를 쓰지 않았다면 어땠을까. 하지만 형에게 있어 교도소에서 끊임없이 용서를 구하는 방법이라곤 편지뿐이었다. 그것이 형 자신에게는 속죄를 덜 방편이었을는지는 몰라도 동생과 피해자 가족에게는 계속 상처를 떠올리게 할 뿐이었다는 사실이 또 다른 상처로 남긴 하였지만 말이다. 아무튼 형의 편지가 동생에게 부정적인 의미 외에 어떤 의미를 남겼는지도 되새겨 볼일이다. 그럼에도 불구하고 상처를 입고 살아가는 사람에게는 보듬어줄 누군가가 필요하다. 동생에게는 아내가 그런 존재였다. 묵묵히 들어주는 일부터 사건의 결정적인 다리 역할이 되어주는 인물이었으니 말이다.

말보다 글은 그 사람의 마음을 더 잘 구현한다. 그래서 더 따뜻하게 느껴지나 보다.

동생이 형과의 추억을 떠올릴 때는 참 마음이 아렸다. 순간의 잘못된 선택으로 어그러진 형제의 삶이 으찌나 가슴이 아프던지.

형, 우리에게도 행복한 날이 올까.라는 물음 앞에 한참을 멍하게 있었다.

벚꽃 도장이 찍힌 편지를 보며 외면하고 싶었던 순간이 더 많았지만 언젠가는 흩날리는 벚꽃을 보며 회환의 미소를 짓는 날이 오지 않을까.

우리네 울퉁불퉁한 인생과 잘 다듬어진 이야기가 자연스럽게 와닿지는 않겠지만 이야기를 통해 감정의 폭을 넓혀나갔으면 좋겠다.

그리고 우리는 타인에게 있어 조금은 관대해질 필요가 있다. 벚꽃이 흩날리는 계절에 읽기 참 따뜻한 소설이었다.