인터넷을 통해 중고책을 구매할 때 책 상태를 가장 먼저 확인하게 되는데, 보통 ‘최상’으로 기재된 책을 사곤 했다. 이왕이면 깨끗한 책으로 읽고 싶기도 하고, 혹시 나도 한번 읽고 되팔게 될 때 좋은 상태 그대로 팔고 싶기에 그렇기도 하다. 아니면, 꼭 필요한 책인데 책 상태가 별로인 것만 있다면 그것도 그냥 구매하기도 하는데, 언젠가는 그 책의 최상인 상태를 다시 구하곤 한다. ^^

며칠 전, 알라딘에서 새 책을 구매하면서 직배송으로 올라온 중고도서 한 권을 장바구니에 같이 담았다. 절판본이기도 하고 정가 이상으로 거래되는 책인데 내 눈에 띄어서 운이 좋았다고 생각했다. 좋아하는 글이라 한 권 더 사서 책 좋아하는 사람에게 전해줘야겠다 싶은 마음에 냉큼 담았는데, 책 상태가 ‘상’으로 기재되어 있다. 제품 상세페이지 열어봐도 어떤 부분에서 그 책이 상급으로 분류되는지 따로 설명이 없어서 확인할 수 없었다. 어디가 찢어졌나? 너무 낡았나? 그래도 상급 정도면 지저분한 상태는 아닐 것이니 그냥 결제했다. 막상 도착한 책을 살펴보니 새 책과 같았다. 너무 깨끗했다. 담당자가 실수로, 혹은 지나치게 완벽한 사람이라 ‘이 정도의 책은 상급으로 할 거야.’라고 생각했을까? 뭐, 암튼, 구매자의 입장에서 좋았다. 이왕 받은 김에 다시 한 번 읽어볼까 싶어서 펼쳤는데, 이 책이 왜 상급으로 분류되었는지 알겠더라. 이 책이 양장본이었는데, 양장본 뒤표지 안쪽에 처음 이 책을 구매한 사람의 메모가 있었다.

처음에 책 보자마자 실장님 생각이 났는데 선물로 드릴게요! 재미있게 읽으세용. ^^*

2010, 8, 3 은영이~

2010년 8월 3일에, (아마도 여직원일 터인) 은영이가, (같은(?) 직장의 상사인) 실장님에게, (뭔가 어울릴 듯한) 이 책을 보자마자 생각나서, (마음을 담아) 선물로 안겼던 것. ^^

누군가의 지극히 사적인 메모이기도 하고, 구체적으로 더 어떤 마음을 담아 보냈는지 모르겠지만, 뜬금없이 호기심이 쏠렸다. 이 책의 어떤 면을 보고 실장님에게 잘 맞을 책이라는 판단을 했는지, 혹시 은영이는 실장님에게 실장님 이상의 감정이 있었는지, 실장님은 이 책을 선물 받고 다 읽긴 했을는지, 지금 은영과 실장님은 여전히 어떤 관계로든 교류하며 지내는 사이인지... 무엇보다 가장 궁금했던 건 이거다. 이 책은 어떻게 5년여의 세월이 흘러 나에게까지 왔을까, 하는 것. 실장님이 이 책을 다 읽고 안 읽고의 여부와 상관없이, 어떻게 이 책이 실장님의 손에서 흘러나왔나 하는 물음표가 생겼다. 실장님은 이 책을 헌책방에 팔았는지, 너도 한번 읽어봐라 하며 실장님의 지인에게 주었던 건지, 어딘가에서 잃어버렸는지, 그 손에서 떠나온 책은 5년 동안 어떤 주인을 만나고 다녔을지... 별것 아닌데, 몰라도 그만인데, 중고책 한두 번 사는 것도 아닌데, 괜히 궁금해졌다.

사실 나도 아주 오래 전에는 구입한 책 첫 장에 구입한 날짜나 어떤 마음으로 구입했는지 하는 마음을 적기도 했다. 책 하단에는 내 책도장을 찍기도 했고, 맘에 드는 구절이 있으면 밑줄을 긋기도 했다. 누군가에게 선물할 때 위의 사연처럼 책의 첫 장에 마음을 담은 메모를 하기도 했다. 그런데 언젠가부터 그냥 있는 그대로 읽거나 보관하기 시작했다. 책도장 절대 안 찍고, 메모나 밑줄도 안 한다. 아마도 소장하지 않는 책을 밖으로 내보내기 시작하면서 그랬던 듯하다. 누군가가 받을 책이 깨끗하고 새 책 같았으면 하는 마음. 별것 아닌 마음인데, 내가 받는다고 생각하니 그랬으면 좋겠다는 작은 바람 같은 것이다. 누군가는 나와 생각이 많이 다를 수도 있지만, 뭐, 나는 그렇다고.

이런 사연 있는 책을 받은 경우가 2년 전쯤에도 한번 있었다. 전혀 예상하지 못한 곳에서, 예상하지 못한 시간에, 예상하지 못했던 누군가의 흔적을 발견한 순간이었다. 최근에 출간된 책에서는 그런 경우가 거의 없었는데, 아주 오래전에 출간된 책을 구입할 때 만날 수 있는 장면이 아닐까 생각했다.

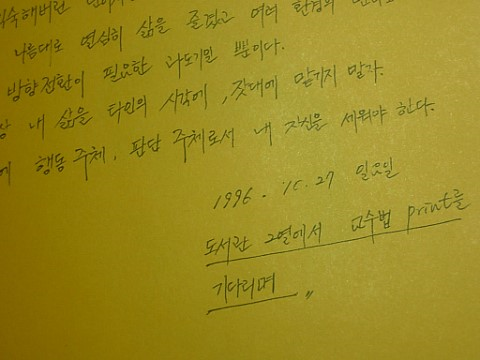

거의 20년 전쯤에 출간된, 지금은 절판된 책을 중고서점에서 구입했다. 특별한 이유는 없었고, 그냥 딱 한번만 읽어보고 싶은 마음에서 굳이 찾아다녔다. 아주 얇은 문학도서였다. 오랫동안 단 한권의 중고도 보이지 않다가 발견한 반가움에 냉큼 결제했다. 책 상태도 나쁘지 않아서 만족했지만, 무엇보다 그 책의 전 주인이 적은 메모가 내 시선을 붙잡았다. 이 책이 나에게 오기까지 그 사이에 얼마나 많은 주인들을 만났을지 모르겠지만, 날짜를 보아하니 아마도 이 책의 처음 주인이 아니었나 싶다. 이 책의 출간일이 1996년 9월 6일, 책 안에 써진 이의 흔적은 1996년 10월 27일. 이 정도면 처음 이 책을 새 책 상태로 구매한 이의 흔적이라고 생각해도 되지 않을까.

“마음속에서는 공부를 하고자 하나 뭔지 모르는 힘이 날 붙잡고 놔주질 않는다. 지금도 도서관 자리를 옮긴 채 건성으로 종이 위에 눈동자를 남겨놓을 뿐이다. 멍한 머릿속은 어떠한 input도 거부한 채 제멋대로 날뛰고 있다. 그러나 실망이란 말만큼은 하지 말자.

너무도 익숙해버린 단어지만 정말 이젠 떨쳐낼 때다.

넌 네 나름대로 열심히 삶을 즐겼고 여러 환경의 변화로 새로운 방향 전환이 필요한 과도기일 뿐이다.

더 이상 내 삶을 타인의 시각에, 잣대에 맡기지 말자.

내 삶에 행동 주체, 판단 주체로서 내 자신을 세워야 한다.

1996. 10. 27. 일요일

도서관 2열에서 교수법 print를 기다리며... ”

이렇게 쓰여 있다.

글씨체로 성별을 구별해도 된다면, 글쓴이는 아마도 남학생일 것 같다. 남학생이라면 제법 글씨를 잘 쓰는 편인 것도 같다. 나에게 온 이 책이 문학 수업을 들을 때 참고할 만한 책이라는 애기를 들었는데, 이 책을 소장했던 사람이 아마도 문학을 전공하는 게 아니었을까 하는 생각을 하다가도, 교수법 print를 기다리고 있다는 말에 사범대쪽 학생이 아닐까 싶기도 하다. 아니면, 그냥 이 수업이 맘에 들어서 수강한 학생일 수도 있겠고...

일요일의 도서관. 수업에 필요한 복사물을 기다리는 시간. 공부를 하고자 하는 마음은 간절하나, 또 그만큼 따라주지 않는 머릿속이 안타까움으로 가득했을 수도 있겠다. 눈으로는 글자를 쫓고 있으나 읽는 그대로 머릿속으로 들어오지 않는 것 또한 공감했다. 자꾸만 실망하는 자기 자신에 대해, 오직 자신을 위한 일이어야 하는데 타인의 시선을 의식하지 않을 수도 없음에 답답하고 힘든 마음을 토로하는 공간으로, 이 책이 선택되었던 듯하다. 단 몇 줄의 글이 그(혹은 그녀일지도 모를)의 마음을 풀어놓는, 다시금 열정으로 공부하고 싶은 마음을 만들어줄 수 있었기를 바라는 마음으로 누군가의 글을 바라보던 시간이었다. 20년에 가까운 시간을 건너 나에게 왔던 이 책은, 다시 또 내 마음을 풀어놓는 공간이 될지도 모르겠지, 하면서. 누군가의 흔적으로 시작된 시간여행, 1996년에 학생이었을 이 책의 전 주인은 아마도 나랑 비슷한 시기에 학교를 다니지 않았을까 하는 공감. 비슷한 고민으로 그 시간을 보냈을 동기 같은 마음. 일요일의 도서관 2열에서 수업자료, 혹은 과제물을 위한 자료를 기다리는 그 시간의 무료함이나 불안함일 수도 있겠지. 이름도 성별도 나이도 모를 누군가의 흔적 하나로, 타임슬립하여 십몇 년 전의 그 시간으로 잠깐, 돌아가고 싶어지게 했던 순간이다.

운명처럼 내 손에 들어온 헌책에서 지나간 것들의 흔적을 발견할 때면 내 심장의 박동소리가 커진다. 의도하지 않았지만 저절로 잊히기도 하고, 지우고 싶은 기억이라 일부러 저장하지 않았어도 이렇게 다시금 마주하는 시간이 온다. 설핏 웃다가, 눈꼬리에 눈물 한 방울 걸어놓았다가, 예상하지 못했던 떨림과 울림이 찾아오거나... 시간은 흐르고, 나이를 한 살씩 먹어가면서 많은 사람들을 만나고, 또 이별을 한다. 무언가를 향해 달리기도 하고, 잠시 멈추어 숨고르기를 하기도 한다. 일상 속에서 바쁘게 살아간다. 그러면서 잊히는 것은 잃어버린 것으로 진행된다. 잃어버린 줄도 모르고. 그럴 때, 이렇게 우연히 찾아드는 것들이 우리를 유실물 보관창고로 안내한다. 나리코처럼...(『잃어버린 것들의 나라』가쿠타 미츠요) 우리의 잃어버린 흔적을 찾아서. 아니면 누군가가 우연처럼 나의 흔적을 찾아주기를 바라면서...

하지만 무엇을 잃어버린다고 해도 세상은 절대 끝나지 않는다. 그 사실을 진짜로 깨닫게 되는 것은 대개 나이가 한참 들어서이다. 나 역시 서른 중반이 넘어서야 그 사실을 깨달았다.

그때 가장 소중하다고 생각하던 물건, 혹은 시간, 장소, 사람조차도 잃어버린다 해서 세상이 끝나지는 않는다. 우리는 여전히 그 자리에 남아서 그것이 없어지고 난 빈 공간을 안고 살아간다.

(7페이지, 작가의 말)

5년 전 혹은 20여 년 전, 당신은, 어떤 마음으로, 어떤 자리에 앉아있었나...?