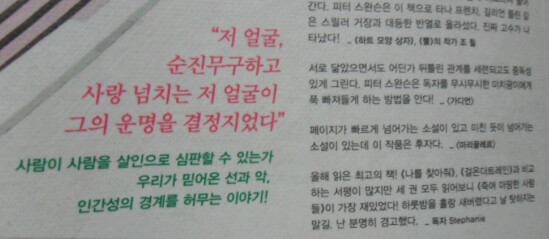

'죽여 마땅한 사람들' - 원제 : 'THE KIND WORTH KILLING'

책제목부터 잠깐 생각에 잠기게 한다. 세상에 죽여 마땅한 사람들이 있을까?

모든 사람의 생명은 소중하기에 아무리 혐오스러운 범죄자라 하더라도 사람이 사람을 벌할 수는 없기에 살인을 정당화할 수는 없을 것이다.

그러나, 아동 학대사건이나 사이코패스의 살인사건 등을 접하게 되면 '죽여 마땅한 사람들'이 있기는 있다는 생각을 지울 수는 없다.

그런데, '피터 스완슨'의 <죽여 마땅한 사람들>에 나오는 살인사건들은 과연 그런 이유로 사람을 죽여야만 했을까 하는 생각이 들

정도로 사람을 죽이는 행동을 아무런 죄의식없이 저지른다.

많은 사람들이 스쳐 지나가는 공항에서 만난 여인에게 자신의 이야기를 건넨 것이 자신을 죽음으로 몰고 갈 줄 어찌 알았겠는가....

이야기의 시작은 런던 히스로 공항 라운지 바에서 테드가 우연히 만난 릴리에게 아내의 불륜을 이야기하면서 비롯된다. 테드는 성공한 사업가로

멋진 집을 짓고 있는데, 그 집을 짓는 건설업자와 아내가 바람이 난 것을 우연히 알게 되고 고민에 빠진다.

공항에서 처음 만난 릴리는 테드에게 어떻게 하고 싶은지를 묻고, 테드의 대답은 아내를 죽이고 싶다고 말한다. 이것이 발단이 되어 연속적인

살인이 이루어지는데....

실은 릴리에게는 이전에 '살인의 추억'(?)이 있다. 자신의 고양이를 괴롭히는 길고양이를 감쪽같이 죽이고, 자신에게 추근대는 늙은 화가를

죽여서 몰래 우물 속에 던져 버린다.

릴리의 사이코 패스적인 행동은 독자들을 오싹하게 만들지만, 그녀 자신은 아무런 감정도 없는 듯하게 행동한다. 마치 살인을

즐기듯이....

아무런 죄책감도 없이, 태연하면서도 당연한 듯이 릴리는 살인을 한다.

그렇다면, 테드는 아내인 미란다를 릴리와 함께 죽일 수 있을까?

작가는 전혀 예상할 수 없는 반전을 통해서 이야기를 흥미롭게 이끌어 나간다.

또한 이 소설을 더욱 재미있게 읽을 수 있는 것은 테드, 미란다. 릴리 그리고 건설업자인 브래드, 형사 킴볼이 사진의 시점에서 이야기를

전개해 나간다.

같은 사건, 같은 상황이지만 분명 각각의 시점에서 본다면 다른 해석이 나오게 되고 그들 각각의 생각을 읽을 수 있게 된다.

또한 어떻게 읽느냐에 따라서 결말이 열려 있다고 볼 수 있다. 단순하게 읽는다면 우물 속에 숨겨 둔 두 명의 시체가 발견되겠지만, 이런

저런 장치에 의해서 발견되지 않을 수도 있을 것이라는 생각을 가질 수도 있다. '소설의 결말은 독자들의 상상력으로 완성해 보세요' 라고 작가가

말하는 듯하다.

작가는 릴리를 통해서 끔찍한 살인사건을 비교적 담담하게 그려나가면서 선과 악, 인간성, 사람이 사람을 심판할 수 있는 것일까 하는 생각들을

깊이있게 하게 만든다.