-

-

세상은 한 권의 책이었다

소피 카사뉴-브루케 지음, 최애리 옮김 / 마티 / 2013년 10월

평점 :

<세상은 한 권의 책이었다>는 책장을 넘길 때마다 나오는 중세의 책들의 자료 사진들을 보는 것만으로도 경이로움을 느낄 수 있는 책이다.

오래전에 읽은 책이기는 하지만 '옴베르토 에코'의 <장미의 이름>을 읽으면서 느꼈던 그 감동이 이 책 속에도 담겨 있다. 물론, <장미의 이름>은 에코의 필생의 역작이기에 책 속에 논리학, 신학, 철학, 기호학 등을 비롯한 에코의 해박한 지식이 담겨있기에 이 작은 한 권의 책과 비교가 될 수는 없을 것이다.

그러나 <장미의 이름>이 중세 수도원 생활의 입문서라고 할 수 있듯이 이탈리아의 수도원에서 일어나는 이야기가 바탕이 되고, 거기엔 한 권의 책이 등장한다. 그래서 장서들에 대한 내용도 담겨 있다.

아마도 이 책을 통해서 중세의 책의 제작과정에 관한 내용을 읽었던 기억이 어렴풋하게 생각난다. 그래서인지 해외 박물관에서 중세의 책들을 볼 기회가 있을 때마다 이 책이 생각나곤 했다.

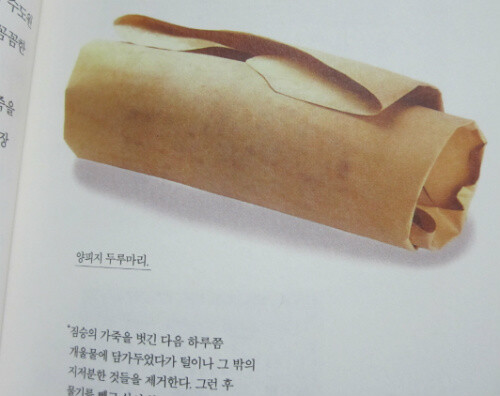

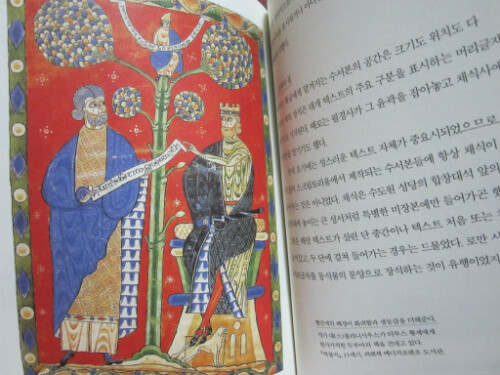

중세의 책은 주로 성서가 쓰여졌기에 수도원에서 제작되었는데, 한 권의 성서를 만들기 위해서 200마리의 양, 18개월에 걸친 필경사의 고된 노동이 필요했다. 그리고 중세의 책에서 빼놓을 수 없는 채식은 회화의 발달로 이어지기도 한다.

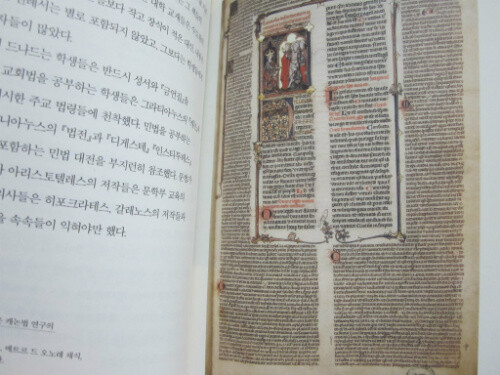

책의 역사는 서구 문명의 역사와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 유럽의 도서관에는 이런 중세의 책들에 관한 문화적, 예술적 유산이 많이 남아 있다. 그중에서도 프랑스의 공공도서관에는 1550년 이전의 수서본 5만 권 가량이 소장되어 있다.

그렇다면, 중세에는 누가 책을 읽었을까? 이당시에는 책을 소유한다는 것은 귀족과 성직자만의 특권이었다고 할 수 있다. 한 권의 책을 만들기 위한 비용과 복잡한 공정때문에 책값은 당시 주택 가격의 20% 정도였다.

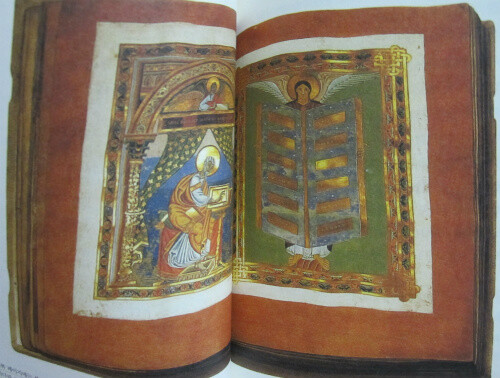

금판에 온갖 보석으로 장식된 가장 화려한 책인 '코덱스 아우레우스'는 중세 사람들이 책 장정에 얼마나 많은 열정을 쏟았는가를 알게 해 주는 책이다.

<세상은 한 권의 책이었다>에는 필경사와 채식사들의 작업으로 세상에 나온 아름답고 화려하고 사치스러운 책들이 많이 소개된다. 그만큼 이 시대에는 한 권의 책을 만든다는 것은 장인의 손길이 필요한 작업이었다.

프랑스의 공공도서관을 가보지는 않았지만, 뉴욕의 메트로폴리탄 미술박물관을 찾았을 때에 중세 시대의 유물들 속에서 그 시대의 책들, 특히 성서들을 많이 볼 수 있었다. 성서 속의 그림까지 그려진 책들은 책이라기 보다는 예술 작품 그 자체였다.

중세의 책들은 박물관이나 도서관, 개인소장품으로 아직도 많이 남아 있지만, 거래가 된다고 해도 천문학적인 가격을 주어야만 살 수 있을 정도이기에 이런 책을 소장한다는 것은 보물을 가지고 있는 것이라 할 수 있다.

중세의 책들에는 스토리가 담긴 삽화, 화려하고 장식적인 이니셜, 고급스러운 장정, 금박 은박을 입히고 물감으로 채색하고 보석으로 치장하여 부와 위용을 과시하는 사치품이기도 했다.

중세인들은 성서라는 책을 길잡이 삼아 세계라는 거대한 책 속에서 살았던 셈이다. 그리고 그 최종적인 목표 또한 한 권의 책이었다고 할 수 있다. 지옥에서 연옥을 거쳐 천국의 최상층에 이른 단테는 이렇게 찬미한다. " 그의 빛 깊은 곳에서 나는 보았노라 / 우주에 흩어진 모든 것이 / 사랑에 의해 한 권의 책으로 엮어진 것을 " (천국편 제 33곡85~87행) : 책 p. 289 에서

수도원에서 제작되던 책은 12세기 이후 도시를 중심으로 대학이 발달하면서 도시의 공방으로 옮겨진다.

이 책은 작은 한 권의 책이지만, 페이지를 넘길 때마다 화려한 책 사진이 담겨 있을 정도로 흥미로운 볼거리를 제공한다. 유럽 중세시대의 아름다운 책들, 한 권의 책을 둘러썬 열정적인 사람들의 이야기를 들려준다. 요즘은 흔하디 흔한 것이 책이기에 소홀하게 생각했던 독자들이라면 시대를 거슬러 중세 시대로 돌아가서 책의 역사, 그당시 책의 공정과정, 책의 위상, 책과 독서의 관계 등을 살펴 보는 기회가 될 수 있는 책이 <세상은 한 권의 책이었다> 라고 생각된다.