-

-

인간, 즐거움

크리스티앙 보뱅 지음, 이선민 옮김 / 문학테라피 / 2013년 8월

평점 :

절판

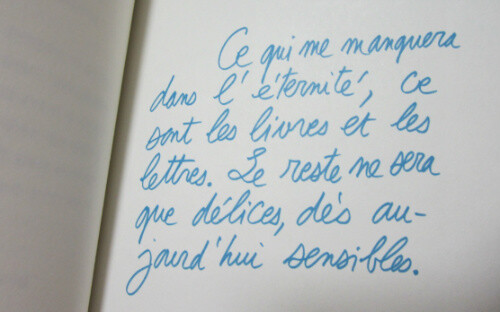

<인간, 즐거움>은 책표지에서도, 작가의 글에서도 푸르름이 물들여진 글들도 가득 차 있다. 에머랄드처럼 깊은 느낌의 푸르름이 담겨 있고, 사파이어처럼 맑은 푸르름이 담겨 있다.

이 책은 '프랑스의 가장 아름다운 에세이'라는 평을 듣는 책이기에 그동안 숱하게 읽었던 에세이들과는 차별화된 에세이임을 책 몇 장을 넘기면 금방 알 수 있다.

학창시절 교과서에 실렸던 아름다운 에세이들 보다도 더 깊이있는 글들이 담겨 있다. 흔히 에세이라고 하면 '형식에 얽매이지 않고', ' 붓 가는 대로'쓴다는 표현을 쓰기에 많은 에세이들이 그저 작가의 신변잡기의 사사로운 이야기를 담고 출간되기도 했지만, 그런 에세이와는 다른 에세이의 정수를 보여준다.

이 책의 저자인 '크리스티앙 보뱅'은 프랑스 시인이자 에세이스트이다. 그래서인지 문장들이 시적이면서도 인간 내면의 목소리까지를 아름다운 문장들로 표현한다.

'크리스티앙 보뱅'은 유난히도 푸르름에 관한 이야기를 많이 들려준다.

이 책의 첫 문장은 이렇게 시작한다.

" 파랑, 그 푸르름에 대한 이야기로 시작해볼까해요. 사월의 신선한 아침에 맞이하는 그 푸르름 말입니다. 그 푸르름에는 벨셋의 보드라움과 눈물의 반짝임이 들어 있지요. 나는 당신에게 이 푸르름이 가득 담긴 편지를 쓰고 싶네요. 그 편지지는 안트베르펜이나 로테르담의 보석상에서 다이아몬드를 고이고이 싸놓은 종이를 떠올리게 할 겁니다. 마치 작은 요정의 운명이 담긴 투명한 소금 알갱이나, 갓난아이의 눈물, 웨딩드레스처럼 새하얀 종이 말입니다. " (p. 15)

이 아름다운 문장들을 아주 천천히 한 문장, 한 문장 음미하면서 읊조리듯이 읽어 내려간다.

" 순수함은 오염된 것들 사이에서 활짝 필 때 그 모습을 완벽히 드러낸다. 인생은 여러 갈래의 길 중 하나가 막혔을 때 가장 강한 모습을 드러낸다. 인생은 남아 있는 출구를 통해 맑고 순수하게 흘러간다. 말하자면 이런 셈이다. 수도꼭지의 끝을 손으로 눌러 물길을 좁히면 물이 나오지 않다가 어느 순간 세차게 쏟아지는 것처럼 말이다. 여하튼 언젠가는 끝이 찾아온다. " (p. 44)

" 단 한 번의 봄이 일생의 모든 봄과 같았고, 단 한숙간의 삶이 온전히 살아낸 삶과 같았다. 사랑이란 누국가 당신에게 강물처럼, 별처럼 혹은 인동초 꽃처럼 말을 건네는 순간과도 같다. 어제도 오늘도 날 향기로 휘하게 하고선 땅속으로 사라졌다가 어느새 이름을 알게 된 인동초 꽃처럼." (p. 62)

"문득 담배를 입에 물고 부엌에서 설거지를 하고 계시던 아버지의 모습이 떠오른다. 아버지는 깨끗해진 유리잔 세 개를 손에 들고서는 매번 내게 이렇게 말씀하셨다.

" 너무 세게 쥐지 마라. 깨지니까"

글쓰기도 마찬가지다, 나는 그저 찬장 어디엔가 깊숙이 숨어 있는 꽃무늬 접시를 찾아내 그 접시가 뜨겁고 레몬 향 나는 물줄기를 맞으며 되살아나게만 해주면 된다. 그저 마음 없는 형체에 불과한 그릇이라는 물건이 설거지를 통해 태초의 아침이 내뿜은 찬란함을 다시금 얻게 되는 것이다. " (p.p. 123~124)

- 이내 져 버리는 꽃이 더 환하게 웃는다 - 는 제목의 글은 알츠하어머 병에 걸린 환자에 대한 생각으로 시작되는 글이다. 삶은 어쩌면 그 자체가 죽어간다는 것을 의미할 지도 모른다. 이 병에 걸린 사람에게는 더욱.... 더 이상 기억할 수 없다는 것.

" 병에 걸린 그들은 모든 것을 잊어도 중요한 건 절대 잊어 버리지 않는다. 이것이 바로 우리와 그들의 차이점이다. 우리는 모두 한 줌의 빵부스러기로 돌아간다. " (p. 137)

요양원에서 만난 환자들은 더 이상 가족을 알아 보지 못한다. 그들은 '체념으로 얼룩진 상처들을 안은 무(無)의 영혼들'이다. 그래서 아버지는 아들을 알지 못한다. 그의 아내도 알지 못한다. 아버지는 아들을 '잊지 못하는 사람'이라 말하고, 아내를 '제일 멋진 여자'라고 칭한다.

알츠하이머 병에 걸려서 아버지가 아들을 알아 보지 못하면 어떠랴, 아내를 알아 보지 못하면 어떠랴....

그에게는 더 의미있는 사람으로 남아 있으니...

" 빛이 가련하게 흔들리고, 별이 절룩거린다. 여기 이 사람들이 그저 높이 받들고 있는 것은 어쨌든 본의 아니게 살아 있다는 사실이다. 한때 대단했던 사람일수록 더 괴로운 모습을 하고 있다. 나는 아무 것도 없이 텅 비어 보이는 곳에서 반짝이는 것을 보았다. 진흙탕 안에 버려진 반짝반짝 빛나는 얼굴들을 보았다.우리는 모두 한 줌의 빵 부스러기로 돌아가겠지만 이 부스러기는 옥으로 되어 있고, 때가 되면 천사가 와서 이 부스러기를 모아 온전한 빵을 다시 만들기 시작할 것이다. " (p. 139)

알츠하이머 환자들이 모여 있는 요양원에서의 느낌을 어찌 이렇게 아름다운 문장으로 표현할 수 있을까!

그러나 그 문장들을 잘 들여다 보면 그 속에는 '크리스티앙 보뱅'의 내면의 생각들이 담겨 있다. 삶과 죽음, 인간에 대한 사유, 영적인 문제를 그만의 시선으로 바라보고 있음을 느낄 수 있다.

그 누가 소소하고 사사로운 자신의 신변잡기를 엉성하게 풀어나가는 것을 에세이라 했던가?

그저 잡문에 불과한 글들을 에세이라 잘못 알고 읽었던 독자들에게는 이 책이 영롱한 물방울처럼 반짝 반짝 빛나는 에세이의 진수임을 깨닫게 될 것이다.