'카를로스 루이스 사폰'은 스페인의 미스터리 소설가이다. 그의 소설을 한 번 읽어보면 그의 작품에 빠질 수 밖에 없을 정도로 강렬한 인상을 주는 작품을 쓴다.

'사폰 신드롬'이란 말이 있을 정도로, 그의 작품은 발표될 때마다 베스트 셀러에 올라간다. 그의 처녀작이자 데뷔작인 <9월의 빛>은 1937년 프랑스의 파리에서 멀리 떨어진 노르망디근처의 파란만에 위치한 숲속의 궁전과도 같은, 아니 커다란 성채와도 같은 크래븐 무어에서 일어나는 이야기이다.

많은 부채를 남기고 세상을 떠난 아르망 소벨의 아내와 두자녀인 이레네와 도리온,

그리고 저택의 주인인 라자루스, 마을 청년인 요트에 관심이 많고 바다를 좋아하는 이스마엘의 겪는 섬뜩하고 소름끼치는 그림자와의 결투, 그림자에 얽힌 진실은 무엇이며, 그림자의 실체는.....

크래븐 무어 저택을 둘러싼 숲의 음산한 분위기, 그리고 저택의 벽을 따라 숨는듯, 때론 흩어지는 듯한 그림자의 정체.

그런데, 이 작품은 '카를로스 루이스 사폰'의 초기작품이어서 그런지 유령이 나오는 이야기에서는 흔히 볼 수 있는 단순한 설정이고, 구성도 미스터리 소설에서 볼 수 있는 복선들이 별로 깔려 있지 않은 그런 소설이다. 그러나, 그의 소설을 여러 권 읽은 독자들은 이 소설에 나오는 내용들이 차기 작품에서 차용된다는 것을 감지할 수 있는 것이다.

물론, '사폰'의 작품들은 다른 작품들과 주인공이나 줄거리 등이 교묘하게 연결되어 있어서 한 작품만 읽어서는 정확한 내용을 파악하기 어렵기도 하다.

<9월의 빛>에 안개가 자욱한 날이 많이 등장하는데, 그 밖의 작품들에도 안개낀 날의 이야기가 많이 나오는 것은 아마도 그의 소설들이 섬뜩할 정도로 기분 나쁜 이야기가 담겨 있기도 하기 때문인 것이다.

<9월의 빛>, <안개의 왕자>, <한 밤의 궁전>을 사폰의 안개 3부작이라고 부른다.

그런데 반하여 사폰은 '잊혀진 책들의 묘지' 사부작 연작 소설을 기획하고 있는데, <바람의 그림자>, <천사의 게임> 그리고 세 번째 작품이 <천국의 수인>인 것이다.

<바람의 그림자>는 2001년에 발표한 소설인데, 1945년 바르셀로나를 배경으로 한다. 다니엘은 아버지와 함께 '잊혀진 책들의 묘지'라고 하는 미로와 같은 도서관에서 한 권의 책을 가져 오게 되는데, 그 책은 훌리안 카락스가 쓴 <바람의 그림자>이다. 이 책을 쓴 훌리안 카락스의 책에 대한 열정 등을 중심으로 사건이 전개된다. 과연 그 책의 정체는?

<천사의 게임>은 독자들의 영혼을 사로 잡을 책을 쓰기를 원하는 다비드 마르틴의 이야기가 펼쳐진다. 역시 '잊힌 책들의 묘지'가 나오는데, 도대체 천사인지, 아니면 악마인지 모를 어떤 인물이 마르틴의 인생을 담보 잡은채 책을 쓰게 되는데, 그 이야기가 현실세계의 이야기인지, 죽은 후의 이야기인지, 혼돈을 일으킬 수 있을 정도로 이상한 사건들이 연속적으로 벌어지게 되는 것이다.

나는 <천사의 게임>을 우연히 읽게 되면서, 그 다음에는 <바람의 그림자>를 그리고 <9월의 빛>을 읽게 되었는데, 세 편의 미스터리 소설은 어떤 소설에서도 느낄 수 없었던 강렬한 인상을 주었고, 이야기를 읽는내내 오싹할 정도로 으시시한 느낌을 받았다.

물론, 흡입력은 10점 만점에 10점이다.

너무 너무 재미있어서 마치 한 편의 영화를 보는 듯하였으며, 생동감이 넘치고 현장감이 있는 소설들이었다.

'잊힌 책들의 묘지'... 얼핏 '옴베르토에코'의 <장미의 이름>의 끔찍한 살인사건과 수도원의 미궁 속의 책들의 이야기가 떠오르기도 한다.

<잊힌 책들의 묘지> 4부작 연작소설의 3번째 이야기인 <천국의 수인>도 1957년 12월 '셈페레와 아들' 이란 서점의 이야기로 시작된다.

그 서점의 주인인 아버지 '셈페레', 아들인 '다니엘' 그리고 서점에서 일하는 '페르민'.

어느날 이 서점을 찾아 와서 희귀본인 <몽테크리스토 백작>사는 의문의 사나이가 있다. 그는 이 책에 이런 문구를 남겨 페르민에게 전해 달라고 한다.

" 죽은 자들의 세계에서 살아 돌아와 미래의 열쇠를 갖게 된

페르민 로메로 데 토레스에게

13호" ( 책 속의 글 중에서)

페르민이 이 이야기의 중심으로 들어온다. 1939년 바르셀로나의 몬주익 교도소에서 어떤 일이 일어났을까?

죽어서만 나가 수 있다는 그 교도소. 몽테크리스토 백작이 감옥을 탈출했듯이, 페르민도 그 감옥을 탈출했는데....

단순히 죄수의 탈옥과 관련된 이야기라면 그리 신선하지는 않을 것이다. 거기에는 책에 얽힌 이야기, 글쓰기에 얽힌 이야기가 담겨 있는 것이다.

교도소에 있던 마르틴. 맞다 <천국의 게임>을 쓴 그 마르틴. 그의 글쓰는 재능을 탐내는 교도소장 발스.

마르틴으로 하여금 자신의 작품을 쓰도록 해서 문인의 명성을 얻고자 하는 인간.

훗날 재산과 명성을 얻게 되는 그는 어떻게 그 자리에 올 수 있었을까?

<바람의 그림자>, <천사의 게임>은 <천국의 수인>과 함께 교묘하게 퍼즐처럼 얽혀 있는 것이다.

그러나, 앞의 두 소설을 읽지 않았다고 해도 그리 크게 이야기의 내용을 따라 잡지 못하지는 않는다. 다만, 흥미가 반감될 뿐이다.

<바람의 그림자>와 <천사의 게임>이 어둡고 기괴한 이야기처럼 느껴졌다면 <천사의 수인>은 좀 평범한 이야기처럼 느껴진다. 미스터리의 장치도 그리 강하지는 않다.

미스터리 소설을 많이 읽은 독자들에게는 흔히 보아 왔던 소설의 전개과정을 대하는 듯한 느낌이 들 수도 있다.

그러나, '사폰'의 미스터리 소설의 특징인 모험소설에 로맨스가 결합된 소설이어서 흥미롭게 읽을 수 있다. 그러나 결말 부분은 그의 다른 소설들처럼 명쾌하게 결론을 지어 주지는 않는다.

긴 여운과 함께 독자들에게 상상력을 발휘할 수 있는 기회를 주는 것이다.

(<9월의 빛>에 사폰이 한국독자에게 남긴 사인 )

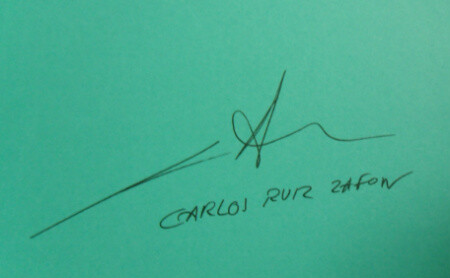

(<천국의 수인>의 저자 사인)

<천국의 수인>역시 한 편의 영화를 보는 듯한 느낌을 가지게 해 준다.

그런데, <바람의 그림자>와 <천사의 게임>을 읽은 지가 여러 해 되었기에 줄거리는 기억이 나지만, 세세한 내용을 잊었기에 처음 이 책을 읽고자 하는 독자들은 전작도 함께 읽어 볼 것을 권하고 싶다.

물론 각각의 소설은 독립적인 이야기이지만, 교묘하게 얽혀 있는 것이다.