-

-

나의 작은 브루클린 - 사소한 변화로 아름다운 일상을 가꾸는 삶의 지혜

정재은 지음 / 앨리스 / 2012년 5월

평점 :

산다는 것이 너무나 행복해서~~

행복하기에 일상 속의 소소한 것들까지도 모두가 의미있게 다가 오는 듯한 모습의 정재은.

그의 행복 바이러스가 나에게도 감염되는 듯하다.

집의 번지수를 나타내는 숫자에서도, 그린 마켓에 진열된 빠알간 래디쉬에서도, 매일 지나다니는 길의 패턴에서도, 길가의 자전거에서도....

그녀는 새로움을 발견하고 아름다움을 찾는 것이다.

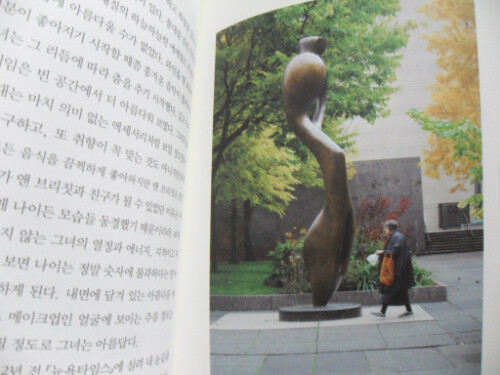

<나의 작은 브루클린>의 저자인 정재은은 언젠가부터 브루클린을 마음 속에 담아 두고 있었다.

한국에서 쭉 살아 왔던 그녀가 미국인 남편을 만나면서 브루클린에 대한 동경은 일상으로 바뀌게 된다.

미국에서는 교육을 받은 적도 없고, 사회생활을 한 적도 없는 그녀는 브루클린 미술관에서 디자이너로 일하게 된다.

브루클린은 그녀에게 많은 매력을 보여주고, 그 곳에서의 하루 하루는 행복하기만 하다.

그래서 그녀는 자신의 소소한 일상을 한 권의 책 속에 담아 놓게 되었다.

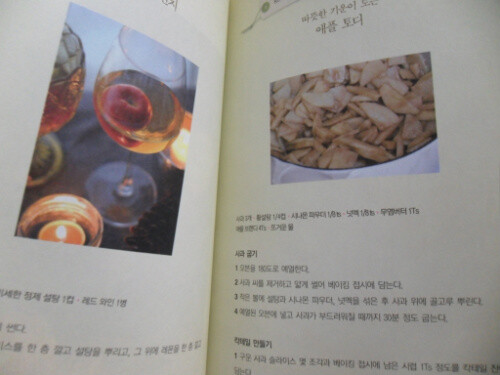

정재은은 이미 < 나의 달콤한 상자 / 정재은 ㅣ 소풍 ㅣ2010> 이란 책을 통해서 미국의 앤틱샵이나 벼룩시장에서 발견한 레시피를 비밀의 상자에 담아서 소개한 바가 있다.

책 속의 달콤한 쿠키와 베이커리의 레시피가 눈길을 끌기도 하였다.

그런데, 이번에는 <나의 작은 브루클린>을 통해서 브루클린을 소개해 주고 자신의 일상 속의 작은 것들모두를 끌어 내서 보여 주고 있는 것이다.

뉴욕에서도 맨해튼에 사는 사람은 '뉴요커'

브루클린에 사는 사람은 '브루클리나이트'라고 한다.

브루클린 다리를 사이에 두고 맨해튼과 브루클린은 마주 보고 있지만, 브루클린은 조용하고 예술가들이 많이 살고 있는 곳이기에 그 느낌이 번잡한 뉴욕과는 또 다른 것이다.

주말마다 열리는 축제, 그리고 행사.

미국생활의 즐거움이라고 할 수 있는 아침 시장 구경가기.

그린 마켓에서 만난 잼과 피클을 만드는 베스 할머니와의 인터뷰도 잔잔한 행복을 느껴게 해준다.

역시 그녀는 무언가를 만들고, 선물하고, 꾸미기를 좋아하기에 그녀만의 레시피도, 종이 꽃 만들기도 책 속에 소개된다.

이 책을 읽으면서 떠오르는 여인이 있다. 효재가 생각난다.

<효재처럼> 시리즈인 <효재처럼 풀꽃처럼>, <효재처럼 살아요>, <효재처럼 보자기 선물> 등을 쓴 효재는 한복디자이너인데, 한국의 '타샤 튜더'라고 할 정도로 풀꽃을 좋아하고, 작은 헝겊만 있어도 조각 보자기 등을 만들고, 맛깔스러운 자연식을 만들어서 많은 사람들에게 대접하기를 좋아한다.

작은 것들을 예쁘게 포장하여 선물하기를 좋아하는 효재와 정재은은 참 많이도 닮았다는 생각이 든다.

자신의 일을 사랑하고, 아무도 거들떠 보지 않는 작은 것들을 활용하여 멋진 작품을 만들기도 하고, 살림도 잘하고, 요리도 잘하는 그런 공통점을 가지고 있는 것이다.

또한 저자는 자전거 타기, 장바구니 가지고 다니기, 일회용 기저기 안 쓰기, 일회용 용기 안 쓰기, 쓰레기 줄이기 등의 환경 보호에도 많은 신경을 쓰는 것이다.

이 책을 읽으면서, 구태여 브루클린이 아니라도, 내가 살고 있는 곳에서, 일상의 소소한 것들에서 아름다움을 찾고 그것에서 행복을 느낄 수 있다면 그것이 삶의 여유가 아닐까 하는 생각을 해 본다.

<나의 작은 브루클린>은 내가 읽던 책을 잠시 접어 두고 단숨에 읽은 책이기는 하지만, 읽는내내 초여름의 싱그러움이 느껴지는 풋풋한 책이다.