-

-

내 이름은 태양꽃 - 2024 노벨문학상 수상작가 ㅣ 어른을 위한 동화 16

한강 동화, 김세현 그림 / 문학동네 / 2002년 3월

평점 :

문학동네에서 출간된 책 중에 '어른을 위한 동화' 시리즈 20권이 있다.

그중에 가장 잘 알려진 동화로는 황석영의 <모랫말 아이들>, 안도현의 <연어>가 있다.

작가 한강의 글이 단아하면서도 섬세하여서 몇 권의 책을 찾아 읽던 중에 <내 이름은 태양꽃>을 읽게 되었다.

이전에, 작가의 동화로 <눈물상자>와 <붉은 꽃 이야기>를 감명깊게 읽었기에 한 치의 망설임도 없이 읽게 되었지만, 앞의 동화들에는 조금 못 미친다는 생각이 든다.

물론, 어른들을 위한 동화이기에 짧은 글 속에서 우리들의 마음에 파고 드는 메시지는 있지만, 가슴이 뭉클하게 다가오는 그런 감동은 없는 것이다.

아마도 너무 큰 기대를 하고 읽었기에 그럴 지도 모르겠다.

짧은 동화 속의 이야기는,

하루종일 햇빛이라고는 들지도 않는 버려진 땅에 불과한 담장 밑에서 어린 싹이 얼굴을 들이 내민다.

힘껏 떡잎으로 흙을 밀치고 나왔지만, 세상은 어두컴컴하기만 하다.

흙에서 나오면 밝은 세상이 있을 줄 알았는데, 새 싹이 만난 세상은 담장으로 가려져서 어둡고 답답한 세상이다.

그런데, 담장에 붙어 있던 담장이는 하루가 다르게 쑥쑥 힘차게 자라난다. 담장이는 새싹에게 말한다.

담장을 벗어나서 밝은 곳으로 가겠다고....

정말 담장이는 힘껏 담장을 넘어 밝은 세상으로 가 버리고, 그의 긴 다리만이 새 싹의 옆에 남아 있게 된다.

( 사진 출처: 나의 사진첩에서)

떡잎도 조금씩 자라서 꽃을 피우지만,

벌도, 잠자리도, 호랑나비도, 바람도, 그 꽃의 존재를 잘 알지 못한다.

그 누구도 이런 꽃은 처음 본단다.

'어떻게 생겼기에?'

아무도 그 꽃을 설명할 수 없다고 한다. 색깔이 없는 꽃, 투명한 꽃이라고만 말한다.

그는 담장 밑에 핀 보잘 것없는 풀 한 포기인 것이다.

부러워, 부러워~~

담장 너머의 정원에 예쁘게 핀 장미도, 봉숭아도, 그리고 저 멀리 담장 밖으로 나간 담장이도.

풀꽃은 자신의 꿀을 맛나게 먹으러 오는 꿀벌도, 나비도 귀찮아진다.

항상 풀꽃의 존재를 잊어 버리고 풀꽃을 아프게 하는 바람도 귀찮기만 하다.

모두 귀찮아 다시는 오지마.

어느 날 밤, 그렇게 쓸쓸하게 지내던 풀꽃에게 작은 목소리가 들린다. 담장 바로 밑에서 싹을 틔워내려고 애쓰는 작은 풀의 목소리.

작은 흙구덩이를 밀고 나오기 위해서 애쓰는 풀의 목소리를.

견디라고, 강해져야 한다고, 더 견뎌야 한다고...

며칠 비가 내리고, 세상 밖으로 나오려고 하던 그 풀은 어떻게 되었는지 알 수가 없다.

자신의 모습이 궁금했던 풀꽃, 자신이 피운 꽃이 화려하지 않아서 힘들어 했던 풀꽃.

그래서 풀꽃은 자신을 둘러 싼 모든 것을 미워했지만, 결국엔 사랑의 마음을 갖게 된다.

사랑의 마음을 갖게 된 보잘 것 없었던 풀 한 포기는 태양보다 더 밝고 환한 꽃으로 성장해 가는 것이다.

그 어떤 꽃보다 가슴 아픈 상처와 절망을 이겨냈기에.

( 사진 출처: 나의 사진첩에서)

"왜 슬퍼하지 않느냐구요?

이제는 알고 있는걸요. 나에게 꽃이 피기 전에도,

그 꽃이 피어난 뒤에도, 마침내 영원히 꽃을 잃은 뒤라 해도,

내 이름은 언제나 태양꽃이란 걸요" (p. 106)

한강의 동화를 읽으면 참 마음이 예쁜 작가라는 생각이 든다.

담장 밑에 핀 보잘 것 없는 풀 한 포기.

누구도 거들떠 보지 않는 풀 한 포기이지만, 작가의 눈에 들어가면 아름다운 이야기로 표현이 된다.

작가의 가슴에 들어가면 아름다운 이야기로 태어난다.

지금 이 순간이 힘들고, 주위의 다른 사람들보다 보잘 것 없다고 생각하는 사람들에게 마음의 위안을 줄 수 있는 한 편의 동화인 것이다.

그런데, 이미 이런 소재가 동화에 많이 쓰여졌기에 신선함이 덜 한 것같다는 생각이 든다.

이렇게 보잘 것 없는 존재가 화려하게 다시 태어나는 이야기를 동화 속에서 이미 많이 접했기에 그 감동이 반감되는 것이 아닐까 하는 생각이 든다.

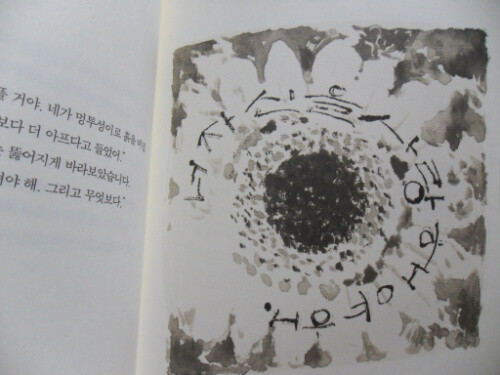

동화의 그림은 동양화를 전공한 삽화가이자 동화작가인 김세현이 그렸는데, 화선지 위에 먹물의 농담만을 준 그림이기에 조금은 칙칙함을 느끼게 한다.

마지막 그림에서만 꽃에 색을 주었다.

아무래도 담장밑의 어두컴컴한 그 분위기를 살리기는 했겠지만, 그래도 맑은 분위기의 잔잔한 그림이 더 어울리지 않을까 하는 생각을 해 본다.