-

-

원더보이

김연수 지음 / 문학동네 / 2012년 2월

평점 :

나는 소설가들에게 그리 넓은 마음을 여는 편이 아니다. 소설가의 작품을 처음 대하려는 마음이 닫혀져 있는 편이다.

그래서 내가 좋아하는 소설가들의 작품은 무조건에 가까울 정도로 싹쓸어서 읽는다. 그러나 아직 접해 보지 않은 소설가의 경우에는 작가가 쓴 소설이 큰 반응을 일으키지 않은 경우에는 그저 지나쳐 버리는 독서습관이 있다.

근래에는 한강과 정유정의 작품을 읽으면서 그녀들의 책에 관심을 가지게 되었다.

그런데, 김연수 작가는 아직 책으로 만나보지 못한 작가이다.

이젠 중견작가이고, 많은 책을 펴냈으며, 어린이책에서부터 레이먼드 카버의 <대성당 >에 이르기까지 많은 작품들을 번역하였는데...

아니, 그동안 문학상 수상작품들이 다수 있으니, 문학상 수상작을 모아서 엮은 책들에서 김연수 작가의 작품을 읽기는 읽었을 것이다.

그러나, 특별히 기억나는 작품은 없다.

<원더보이>역시 관심이 가는 작품이어서 구입를 하기는 했지만, 어느 정도의 기간동안 책꽂이 신세를 지고 있었다.

그리고, 며칠 전에 <원더보이>를 읽기 시작했는데, 낯설다. 작가의 작품 성향을 아직 모르기에.

특히, 소설을 읽는 중간 중간, 자꾸 멈추게 된다. 인물들의 대사에서 속마음을 나타내는 독백부분이 대사와 함께 어우려져 있다.

사람들의 속마음, 그리고 겉으로 나타나는 말.

분명 그 둘을 한 문장 속에 담아 놓는다는 것은 흥미로운 생각이다. 그런데, 내가 이 책을 읽으면서 이 부분을 감지하기까지 잠깐 혼란스러웠던 것은 그 구분이 명백하지 않다는 것이다.

보통의 책들이라면 대사와 속마음은 다르게 구분되어야 하는데, 그것이 명확하지가 않다.

글씨체로 구분을 주든지, 아니면 이탤릭체로 구분을 주든지 해야하는데, 그 구분이 없어서 한동안은 문장을 읽다가 다시 되돌아가서 읽어야 하는 번거러움이 있는 것이다.

이것은 편집상의 문제점이었을 것이다.

주인공 정훈이가 열 다섯 살이 되던 해.

1984년은 1월 1일부터 색다름이 있었다. 비디오 아트의 거장이 <굿모닝 미스터 오웰>로 세계를 놀라게 했던 일. 그리고 그후에 유리 겔러가 우리나라에 와서 숟가락을 구부리던 장면.

<굿모닝 미스터 오웰>은 나중에 백남준에 관한 책을 읽으면서 알게 된 장면이지만, 유리 겔러는 내 기억 속에도 분명하게 남아 있는 이야기이다.

얼마나 굉장했는가 하면, 유리 겔러의 초능력 실험이 벌어지던 날, 사람들의 손에는 숟가락이 들려 있었다.

'손에 손잡고'가 아닌 '손에 숟가락 들고'.

그리곤 유리 겔러의 구호에 맞추어 너도 나도 숟가락을 구부리겠다고 했으니...

(사진 검색 : Daum : 유리 겔러)

그 장면에 우리의 원더 보이 정훈이도 합세를 했다.

그 순간, 정훈의 아버지는 교통사고로 세상을 떠나게 되고, 같은 차를 타고 숟가락을 구부리던 정훈이는 의식불명끝에 다시 세상을 보게된다.

"원더보이, 희망의 눈을 뜨다" 혼수상태에 빠진지 일주일만에 다시 살아난 정훈은 일약 원더보이가 된다.

과일행상 트럭이었던 아버지의 트럭이 무장간첩의 봉고차를 들어 받아서 간첩을 때려 잡았다는 어이없는 과장된 부풀림으로, 그의 아들인 정훈은 초능력을 가진 '원더보이'가 권대령을 비롯한 사람들에 의해서 이용당하는 것이다.

정치적으로, 경제적으로 이용당하게 되는 것이다.

정훈이 열 다섯 살에서 열 일곱 살이 되는 때까지의 이야기로 얼핏 이 소설을 성장소설로 생각할 수도 있지만, 그보다는 더 큰 의미들이 소설 속에는 가득차 있다.

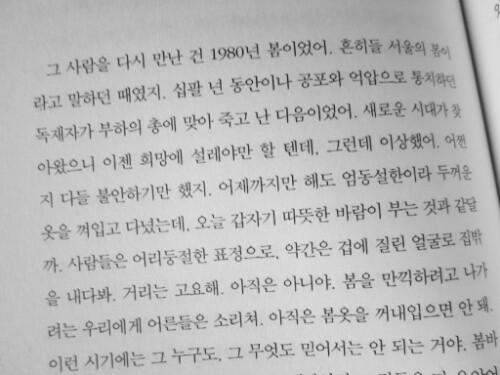

1980년대. 그 사회를 꿰뚫어 보는 이야기이기도 하다. 그러기 위해서는 그 이전의 1960년대부터의 이야기와 1980년대의 이야기가 교차되기도 하는 것이다.

그리고, 오늘날의 세상을 생각하게 해준다.

1980년대에 원더보이가 정책적으로 이용당했었는데, 그로부터 30년이 지난 지금의 세상을 어떨까 생각해 보게 해준다.

변하지 않는 그것이 분명있기에 그 안타까운 마음이 1980년대의 원더보이를 통해 다시 생각해 보고 싶은 작가의 마음이 있었던 것이다.

정훈이가 아빠에게 들은 엄마,

" 네 엄마는 정말 환한 사람이었고, 밝고 환하고, 어제 우리가 본 밤하늘처럼" (p117)

그날밤, 아버지는 취해 있었다.

" 아마도 별빛에, 어쩌면 슬품에 취해 있었겠지" (p. 118)

정훈의 엄마에 대한 그리움,

"필사적으로 한 사람을 생각했다. 나를 닮아 콧매는 우뚝하고 눈썹은 짙은, 그런 사람을. 여자를.

하지만, 나는 그 얼굴을 알지 못했다. 그런데도 마음 속에서 나를 사랑하고 지지하는 사람이라고 들었다. 무조건 나를 사랑하고 지지하는 사람이라... 그런 사람이 어떤 사람인지 나는 짐작조차 할 수 없었다. " (p. 153)

정훈이 엄마를 찾고 싶은 마음, 그 마음은 어떤 결실을 가져오기는 하지만, 그 과정을 통해서 우리가 믿고 있었던 것들이 과연 진실이었던가를 생각해 보게 된다.

아빠의 실체가 무엇인지도 알지 못했던 정훈이, 그리고 자신이 믿고 있던 것이 아빠의 모습일 줄 알았지만, 그 모습 뒤에는 또다른 모습이 있다는 것을 느끼게 된다.

정훈이 그동안에 만나게 된 사람들 중에 강토형, 재진 아저씨.

그들을 통해서 그들이 얼마나 힘겨운 세상을 살아 왔는가를 생각하게 된다. 지금의 젊은 사람들은 글을 통해서만 어렴풋이 짐작하는 것들이 그들이 살아온 세상이었고, 그들의 삶을 망가트리기도 했음을 어찌 알 수 있었겠는가.

이런 사람들과의 만남은 열 다섯 정훈이 열 일곱 정훈으로 성장하는 바탕이 되는 것이다.

책장이넘어 갈수록 작가의 글이 찬란하게 느껴진다. 이런 때 이런 표현~~ 정말 적확한 표현들이구나 하는 생각을 가지게 한다.

"우주에 그토록 별이 많다면, 우리의 밤은 왜 이다지도 어두울까요? " (p. 305)

소설 속의 이 질문에 대한 해답은 각자 마다 다를 것이다. 이 해답을 안다면 우리의 밤은 그렇게 어둡지 않을테니까.

김연수 작가의 소설을 처음 읽게 되었지만, 소설 속에는 자신만의 표현이 담겨 있고 그 표현들은 조금은 생소하게 다가온다.

술술 읽히는 소설이라기 보다는 생각에 또 다른 생각을 끄집어 내야만 가능한 그런 소설이기도 하다.

그래서 나에게는 아직은 낯선 소설가로 자리매김을 하게 된다.

앞으로 또다른 작품을 통해서 차차 김연수의 이야기를 접해 보아야 겠다.