-

-

자두치킨 - 까칠한 아티스트의 황당 자살기

마르잔 사트라피 지음, 박언주 옮김 / 휴머니스트 / 2012년 2월

평점 :

절판

<자두치킨>을 펼쳐드는 순간 <신 신 DIEU DIEU 어느 날, 이름도 성도 神이라는 그가 나타났다 / 마르크 앙투안 마티외 글, 그림 ㅣ 휴머니스트 ㅣ2011>이 떠올랐다.

<신 신>의 그림은 검정색과 흰색, 그리고 검정색과 흰색의 혼합색인 회색만으로 그림을 그렸다. 상반되는 무채색이 주는 강렬함과 검정색과 흰색의 명암의 차이만이 그림의 색채가 되었던 것이다.

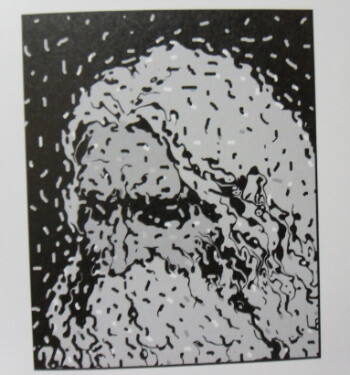

<자두치킨>은 <신 신>보다도 더 강렬한 그림으로 다가오는데, 그것은 검정색과 흰색, 즉 흑백만으로 그림을 그렸다. 마치 판화를 연상하게 되는 독특한 그림이다.

이렇게 두 권의 책은 같은 출판사의 책이기는 하지만, 저자가 다름에도 그림에서 같은 느낌을 가질 수 있게 해준다.

그런데, 그림 뿐만아니라, 작품의 시사하는바도 한 편의 만화가 독자들에게 던지는 메시지는 강렬하다.

<신 신>은 신의 존재라는 주제를 무거운 주제를 코믹하면서도 위트있게 다루고 있다.

우리들이 신의 존재를 믿을 수 있는가?

만약에 신이 우리가 살고 있는 이 시대에 오신다면 어떤 일이 벌어질 것인가?

신이 이 시대에 오게 됨으로써 일어날 수 있는 이야기를 흥미롭게 전개시키는 것이다.

<신 신>은 내용은 코믹하지만, 읽은 후의 느낌은 신의 존재에 빌붙어 탐욕을 챙기는 인간의 모습에 마음이 무거워지는 그런 책이었다.

그렇다면, 비슷한 스타일의 그림들이 그려져 있는 <자두치킨>은 어떤 내용이며, 어떤 생각을 가지게 할까?

이 책의 그림을 그리고, 글을 쓴 마르잔 사트라피는 <뉴요커>,<뉴욕타임스>등의 잡지와 신문에 만화를 기고하는 작가이다. 그의 작품인 <페르세폴리스>,< 자두치킨>은 영화화되었는데, 영화의 감독을 맡기도 했다.

그의 그림은 흑백만으로 그린다는 독특함도 있지만, 만화 속에 나오는 인물들의 얼굴 표정은 섬세하게 표현된다.

이 책을 읽기 전에 '자두치킨'이란 요리가 궁금했다.

<영혼을 위한 닭고기 스프>처럼 미국인들이 아플 때에 먹는 그런 음식일까 하는 생각도 해 보았다.

'자두치킨'은 이 책의 주인공인 나세르 알리가 가장 좋아하는 음식이다. 엄마가 잘 만들던 요리.

자두, 절인 양파, 토마토, 강황, 사프란가 조리한 닭고기를 밥과 함께 먹는 요리이다.

아마도 이란의 요리인 것같다.

이야기는 1958년 테헤란.

첫 장면은 길을 걸어가던 나세르 알리는 아이를 데리고 가는 한 여인에게 묻는다.

" 혹시 성함이 이란느 아니신가?" " 네, 그런데요, 어떻게 아시지요?"

" 나 모르시겠소?" " 전혀요"

그렇게 스쳐간 한 장면.

나세르 알리는 타르 연주외에는 할 줄 아는 것이 없다. 자신의 음악적 재능만이 그의 유일한 자긍심이다.

자신의 재능을 몰라주는 아내. 사실 사랑해서 결혼한 것도 아니지만....

아내가 화가 나서 부러뜨린 타르.

새로운 타르를 사기 위해서 여기 저기를 헤매지만, 이전의 타르만큼 좋은 악기를 구할 수 없다.

그래서 나세르 알리는 죽기로 결심한다.

" 내가 이 세상으로부터 얻은 것은 아무 것도 없으며, 내 삶의 노력의 결실은 아무 것도 없으니, 난 어떤 것도 듣지 못했음은 내 이 두 귀가 증명하노라.

무엇이 나를 이 땅에 오게 했고, 무엇이 이 땅을 떠나게 하는가." ( 책 속의 글 중에서)

아내도 자신의 재능을 알아주지 않고, 자녀들마저 아버지에게 무관심하니...

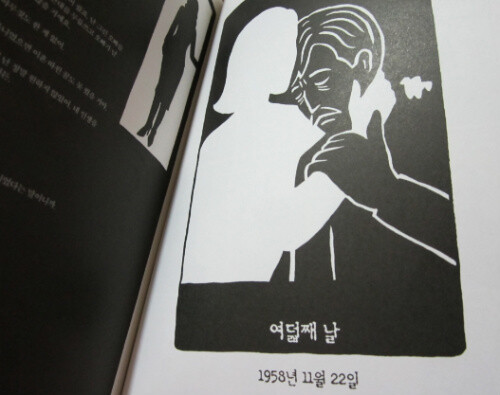

그래서 1958년 11월 15일부터 죽기까지의 7일 동안의 이야기가 펼쳐진다.

죽기로 결심한 첫째 날에서 죽음을 맞는 여덟째 날까지의 이야기의 기록이다.

자신을 가장 닮은 셋째 딸 파르자네, 동생 아브디, 아내 수산나, 막내아들 모자파르, 엄마, 저승사자와의 만남, 여동생 파빈느.

7일동안을 이렇게 각 사람과의 이야기가 담겨지면서 현재에서 과거의 이야기로, 그리고 나세르 알리가 죽은 후에 남겨진 그들의 미래의 이야기로.

과거, 현재, 미래를 넘나들면서 이야기는 계속된다.

죽기로 결심한 나세르 알리는 아내가 해주는 맛있는 자두치킨조차도 먹지를 않고, 세상을 떠나는 것이다.

황당한 자살이기는 하지만....

나세르 알리는 왜 죽기로 결심했을까?

사랑하지 않는 아내가 긁는 바가지때문이었을까.

자신보다 월등하게 잘난 동생 아브디때문이었을까.

아니면, 자신이 아끼던 타르가 망가지게 되고 음감이 좋은 타르를 찾지 못했기 때문일까.

백수 아티스트의 자살 결심이 궁금해진다.

그런데, 그에게는 평생을 마음에 담아 온 한 여인이 있었으니, 그녀가 이란느인 것이다.

이 책의 첫 장면에서 마주치게 되는...

그러나, 자신은 평생을 그녀만을 사랑했는데, 어느날 마주친 이란느는 그를 알아 보지 못한다.

황당한 것만 같았던 까칠한 아티스트의 이야기는 1950년대 테헤란이라는 다소 낯선 곳의 이야기이지만, 왠지 오늘날의 우리들의 아버지를 생각하게 만든다.

기죽은 아버지, 가족들의 무관심 속에 놓여지는 아버지.

무너지는 가장들의 애환과도 같다는 생각이 든다.

우리 아버지들의 첫 사랑의 마음을 엿보는 것같기도 하다.

그래도 마지막 가는 길에 눈물을 흘러주는 이란느가 있어서 마음이 더 짠하다.

우리 아버지들에게 희망을~~

그들의 마음을 헤아려 줄 수 있기를~~