-

-

가고 싶은 유럽의 현대미술관 - 테이트 모던에서 빌바오 구겐하임까지 독특한 현대미술로 안내할 유럽 미술관 16곳을 찾아서

이은화 지음 / 아트북스 / 2011년 11월

평점 :

품절

모처럼의 해외여행길에 꼭 들리게 되는 곳이 박물관과 미술관이 아닌가 한다.

그곳을 언제 또 오게 될 지 모른다는 생각과 이왕 왔으니까 유명한 박물관과 미술관 몇 곳은 들렸다 가겠다는 생각이 많이 좌우하는 것이다.

그래서 예술에 문외한이라고 해도, 학창시절에 교과서에 나왔던 그 작품을 접하고 싶은 마음이 드는 것이다. 그리고 막상 작품앞에서는 작품 감상이 아닌 인증샷 찍기에 급급하다가 그곳을 떠나오게 되는 것이다.

물론, 여러 차례에 걸쳐서, 충분한 시간을 가지고 해외여행길에 오른다면 모를까, 그렇지 않은 패키지 여행객이나 배낭여행객에게는 그것만으로도 기쁨으로 다가올 수 있는 것이다.

이 책의 저자는 런던에서 현대 미술학 석, 박사 학위를 받은 현대 미술 전문가이자 평론가, 독립 큐레이터, 칼럼니스트 등 다양한 활동을 하고 있다.

그녀는 이 책을 통해서 우리들이 여행 중에 꼭 들리게 되는 미술관이 아닌, 유럽에서 새롭게 자리를 잡아 가는 현대미술관 16곳을 소개해 준다.

물론, 시중에는 여행관련 서적이나 예술 관련 서적 중에서 유럽의 미술관에 대한 내용을 많이 담고 있다. 전문가에 의해서 씌여진 책들도 있지만, 여행작가나 일반인들에 의해서 이 책, 저 책에 실린 정보들과 함께 자신이 여행 중에 가 본 미술관의 이야기가 많이 출간 되어 있다.

<가고 싶은 유럽의 현대미술관>은 그런 부류의 책과는 차별화를 나타내는 것이다.

저자 자신이 현대미술학을 전공했고, 1990년 대 초에 배낭여행을 시작으로 미술관을 다녔고, 그동안 공부를 위하여 런던, 파리, 독일 등에 거주하기도 했고, 2009년에 이르기까지 오랜 시간동안 유럽 미술관과 만나고 그 곳에서 경험했던 것들이 많기때문이다.

16곳의 미술관은 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 스페인의 현대 미술관들인 것이다.

그런데, 프랑스의 경우에는 우리들과 친숙한 느낌이 드는 루브르, 오르세 미술관, 퐁피두 센터, 팔레 드 도쿄 등을 다룬다.

이 책을 읽기 전에 우리는 왜 고전 미술관들이 현대미술관에 그 자리를 내주기 시작했는지, 현대 미술이 고전 미술과 만났을 때 관객들에게 어떤 색다른 경험을 주게 되는 지를 생각해 보아야 할 것이다.

그리고, 어떤 미술관을 가게 되더라도, 그 미술관이 탄생하기 까지의 배경, 미술관 건축에 대한 이야기, 컬렉션의 특징, 미술관의 다양한 프로그램 등을 알고 간다면 좀더 특별한 미술관 기행이 될 수 있을 것이다.

흔히 현대미술은 난해해서 이해할 수도 없고, 미술로서의 의미가 있을까 하는 생각을 하게 되는데, 이 책 속에 나온 미술관 속의 작품들은 그런 작품들이 상당히 많이 있는 것이다.

처음 소개되는 런던의 사치 갤러리는 YBA 작가들의 산실인데, 많은 작품들이 엽기적이고, 혐오스럽고, 센세이션을 일으킨 도발적인 작품들인 것이다.

논란의 중심에 있었던 작가와 작품들.

과연 어떻게 이해해야 할 것인가?

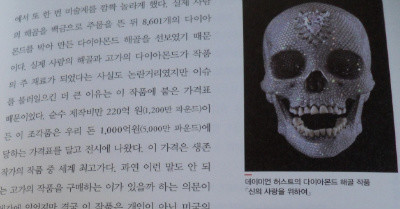

기괴한 작품으로 일약 최고의 작품 가격의 작가가 된 데이미언 허스트의 다이아몬드 해골 작품인 '신의 사랑을 위하여'.

이 작품은 내가 올해 초에 사진전에서 이 작품을 패러디한 작품을 보고 인터넷 검색을 하여 알고 있던 작품인데, 실제 사람의 해골에 백금으로 주물을 뜬 뒤에 8601개의 다이아몬드를 박았다. 제작비만 우리돈 1000억원이 넘는다고 하니...

그 보다 더 혐오스러운 작품은 마크 퀸의 자신의 피로 만든 두상인 '셀프'이다. 정기적인 채혈로 4500 g의 피를 가지고 만들었기에 전시하기 위해서도 특수한 장치가 필요했다고 하는 작품이다.

이외에도 많은 작품들이 변태적이고, 외설적이고, 폭력적이기에 불쾌하기까지한데, 이것이 현대미술의 한 단면이기도 한 것이다.

많은 예술 분야의 책에서 거론되는 작품 중에 마르셀 뒤샹의 '샘'이다. 1917년에 이 작품은 변기상에서 파는 변기에 자신의 싸인만을 해서 출품을 한 작품이라고 하니....

엉뚱하다고 해야할까, 새로운 발상이라고 해야 할까.

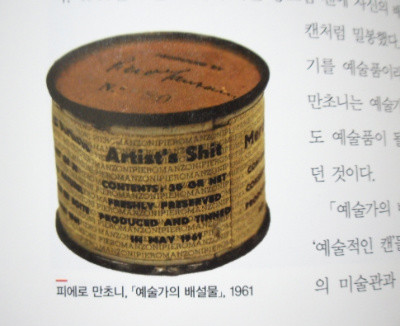

더 기가 막힌 작품은 만초시가 1961년에 90개의 작은 통조림 캔에 자신의 배설물을 담아 밀봉하여 전시한 작품이다. 여기에는 에피소드까지 있어서 전시품을 잘못 다루어 훼손될 우려가 있었는데, 그것에 대한 법적권고가 미술관측에 내려졌다고 한다.

프랑스의 '루브르'는 너무도 유명한 미술관이지만, 그 규모가 커서 제대로 관람하기가 쉽지 않다. 그래서 미술관 지도를 가지고 자신이 보고 싶은 작품만을 골라 보아야 할 정도이다.

세잔은 "루브르는 우리 모두가 필요로 하는 것, 가장 사랑스러운 것, 그리고 이해될 수 있는 것들만 가지고 있다." 고 했으니, 그 규모나 소장품의 성격을 알 것같다.

유럽에는 오르세 미술관처럼 기차역이 변신한 미술관도 있지만, 방직공장이나 화력발전소가 미술관이 되기도 하였다. 건축에 있어서 이전의 모습을 어느 정도 살리고 새로운 미술관으로의 변신.

미술관을 관람하는 모습도 각양각색이지만,

" 자신들이 선택한 그림앞에 철퍼덕 앉아 스케치하거나 동료들과 토론을 하거나 그저 묵묵히 쳐다보며 오래도록 감상하는 사람들, 그 모습이 바로 '미술관 학교'오르세에서 가장 아름다운 풍경이다. " (p196)

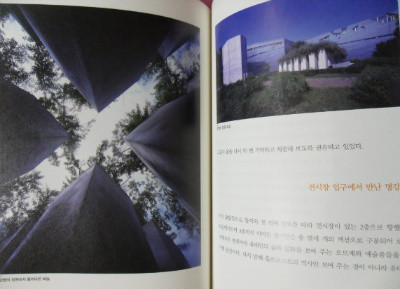

미술관 중에서 경관이 아름다운 숲 속에 자리잡은 독일의 홈브로이히 박물관 섬은 특별한 경험을 안겨 줄 수 있는 곳이다.

자연과 건축, 미술과 사람이 공존하는 곳, 예술과 자연이 완벽한 조화를 이루는 유럽의 숨겨진 보물섬같은 모습니다.

베를린의 유대인 박물관은 은빛 찬란한 건물인데, 입구가 없다고 한다. 옆의 베를린 박물관을 통해서만 갈 수 있는 것이다.

" 전쟁의 상흔을 고스란히 안고 있는 옛 베를린 박물관안에 새 박물관의 입구를 만든 건 과거의 역사에 대한 인식없이 결코 21세기의 미래로 향할 수 없다는 독일인의 의지와 건축가의 철학전 메시지를 담은 것이었다. " (p335)

스페인의 빌바오, 철의 도시였던 곳이다. 산업쓰레기로 덮혀 있던 이곳에 빌바오 구겐하임 미술관이 들어 서면서 도시의 모습은 변하게 된다.

예술의 도시로 탈바꿈을 하게 된 것이다. 하루 아침에 은빛 티타늄을 자태를 뽐내는 것이 마치 잿더미를 뒤집어 쓴 신데렐라가 공주가 된 것과 같다.

빌바오 구겐하임 미술관은 건축물 만으로도 시선을 집중시킨다. 어떤 방향에서 보느냐에 따라서 그 모습은 다르게 나타나는 것이다.

미술관 입구부터 어느 곳에서 오느냐에 따라 루이즈 부르주아의 대형거미를 만날 수도 있고, 다양한 풀과 꽃으로 장식한 제프쿤스의 초대형 강아지와 만날 수도 있는 것이다.

이렇게 <가고 싶은 유럽의 현대미술관>은 이제는 고전미술관 보다 더 사람들에게 인기를 끌기 시작하는 미술관에 대해서 많은 이야기를 들려준다.

미술관의 생기게 된 이유, 시기, 미술관의 건축물과 설치작품, 미술관을 중심으로 활동하는 작가들의 이야기와 작품 설명, 켈렉션의 특징 등 다양한 볼거리와 읽을 거리를 제공해 준다.

이 책의 내용을 읽으니, 괴기스럽고 혐오스러운 작품들이 만들어지게 된 배경도 알 수 있고, 현대 미술을 대표하는 작가들의 동향도 알 수 있는 것이다.

특히, 현대미술은 아트 마케팅이 한 몫을 한다는 것을 새삼 깨닫게 된다. 자신의 작품을 어떻게 설명하느냐, 그것을 미술관 측에서는 어떻게 이용하느냐 하는 것은 이즈음에는 작품의 수준보다 더 중요할 수 있는 것이다.

자신의 지저분한 침대를 작품으로 제시한 트레이시 에먼의 '나의 침대', 깜찍한 것인지, 에로틱한 것인지 모를 폴 메카시의 '사과머리' 등을 진정한 현대미술이라고 생각하기엔 아직 예술을 잘 모르겠지만, 예술 작품이란 남들이 뭐라고 떠든는 것에 구애받지 않고 자신이 느낀 만큼만 느낄 수 있으면 되지 않을까 하는 생각을 해본다.

우린 예술가도 아니고, 예술을 전공하는 사람들도 아니기에, 예술 작품을 접하는 관객의 입장에서 각자의 방식에 맞는, 각자의 수준에 맞는 감상이 중요하다고 생각된다.

이 책을 읽지 않았다면 몰랐을 많은 현대미술의 작가와 작품들에 대한 이야기는 앞으로 다른 작품을 접할 때에 많은 도움이 되리라 믿는다.

아주 좋은 책, 많은 것을 알게 해 준 책. 현대미술에 대한 새로운 생각을 가지게 해 준 책.

이것이 내가 이 책을 읽은 짧은 소감이다.