-

-

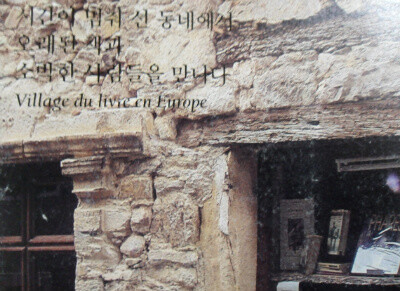

유럽의 책마을을 가다 - 사랑하는 이와 함께 걷고 싶은 동네

정진국 지음 / 생각의나무 / 2008년 5월

평점 :

구판절판

어제 뮤지컬을 보기위해서 광화문에 갔다가 근처 대형서점에 들렀다. 인터넷 서점을 하루라도 건너 뛰지 못하고 들락거리는 나에게 서점에 놓인 책들은 너무도 낯익은 책들이었다.

어떤 내용의 책인지 이미 인터넷 서점을 통해서 알고 있기에 새롭기보다는 반갑다는 생각이 들었다.

나에게 서점이란, 학창시절에는 만남의 장소이기도 했다. 종로의 대형서점은 단골 서점이기도 했다.

직장생활을 할 때는 퇴근후에 버스에서 내려 바로 앞에 있었던 서점을 참새 방앗간 드나들듯 오가면서 이 책, 저 책을 사기도 했었다.

그런데, 요즘에는 대학가에도, 주거지에도 서점들은 하나 둘 사라지면서 쉽게 찾아 보기 힘든 것이다.

서점 순례에 관한 내용이 담긴 책 중에는 <뉴욕, 비밀스러운 책의 도시/ 서진, 푸른숲, 2010>이 참 독특한 책이었던 것이다.

뉴욕하면 세계 경제의 중심지이기도 하지만, 엠파이어스테이트 빌딩, 록펠러센터, 링컨센터, 메트로 폴리탄 박물관, 센트럴 파크를 비롯하여 관광할 많은 곳이 있는데, 뉴욕의 서점가를 순례했다는 것이다. 그것도 이번이 처음이 아닌 4차례씩이나. 그가 서점에서 찾는 책은 '내가 쓰고 싶은, 만들고 싶은, 인생의 모든 궁금증을 풀어 줄 책'을 찾는 것이다. 뉴욕의 대형서점, 소형서점, 중고서점, 그리고 분야별로 특화된 서점들. 동화책, 추리소설, 희귀본,예술서적, 만화책, 슈퍼히어로물 전문 등등~~~ 그런데, 이렇게 특화된 서점중에 게이가 작가인 작품, 또는 그런 류의 작품들만을 취급하는 서점도 있다는 것이다. 그리고 서점들을 돌면서 만나는 사람과의 인터뷰 형식의 글도 함께 실려 있다 (<뉴욕, 비밀스러운 책의 도시>에 대한 나의 리뷰 중 일부 )

그런데, 이번에 읽게 된 책은 <유럽의 책마을을 가다>이니, 유럽의 여러 소도시의 책마을을 찾아 나서게 되는 여행에세이인 것이다.

이 책을 읽게 된 계기는 정진국의 <여행가방 속의 책, 교보, 2011>을 읽은 후의 느낌이 좋았기 때문이다.

<여행가방 속의 책>은 이런 여행자들이 여행길에 가지고 떠나는 책들에 대한 가벼운 에세이가 아닐까 하는 생각에서 읽게 되었지만, 읽기 전의 생각과는 다르게 폭넓고 깊이있는 에세이이다.

이 책의 저자인 '정진국'은 미술평론가인데, 그동안 글쓰기와 사진기록을 병행하는 작업을 하기도 하고, 유럽에서 출간되는 예술가의 전기 등을 번역하기도 하였다.

그의 저서로는 <유럽의 책마을을 가다>와 <유럽의 괴짜 박물관>이 잘 알려진 책들이기도 하다.

그래서 그런지, <여행가방 속의 책>은 해박하고 격조높고 지적인 내용들의 이야기들을 담고 있는데도 문체가 딱딱하지 않고 유연해서 읽기에 편안함을 주는 책이다.

이 책의 내용은

19세기 후반에서 20세기 초에 자기 자신과 자신이 살고있는 시대, 사회에 대한 갈등과 고민을 하던 16명의 여행자들이 그들이 살고 있는 곳을 떠나서 새로운 세상을 접하면서 겪게 되는 여행의 이야기와 그들이 여행중에 읽게 되는 책들에 관한 이야기들이 펼쳐진다.

그런데, 16명의 여행자들은 제각각의 모습이다.

국적, 나이, 성별, 취미, 직업, 인종 등이 모두 다르다. 그리고 그들이 떠난 여행지도 아프리카,, 아시아의 타클라마칸, 티벳, 아프가니스탄, 남태평양의 타히티, 서유럽의 프로방스, 아비뇽, 아를, 로마, 아메리카의 멕시코, 페루 등, 5대륙 6대양에 걸쳐져 있는 것이다. (< 여행가방 속의 책>에 관한 나의 리뷰중의 일부)

앞에서도 저자에 관한 내용이 있지만, 그는 주로 시각 예술의 역사와 미학에 관련된 책을 번역하였고, 사진집에 대한 평론을 많이 쓴 미술평론가인 것이다.

그렇기에 그는 유럽의 책마을을 찾아 다니면서도 도서 문화 발전에 도움을 줄 수 있는 책을 만드는 사람들에 큰 관심을 나타낸다.

우리나라에서 서점들이 사라져 간 것처럼 유럽의 여러 나라에서도 도시의 서점가는 축소되고 책방은 사라지고 있는 것이다.

물론, 대형서점의 독점과 인터넷의 발달에 의한 인터넷 서점의 영향, 책을 읽지 않는 사람들이 늘어가게 되기 때문인 것이다.

그런데, 프랑스를 비롯한 유럽에서는 1990년대부터 책에 기대어 문화생활과 생계를 유지하려는 꿈과 믿음을 버리지 않은 사람들에 의해서 중소도시, 농촌에서 다시 책마을이 만들어지게 되는 것이다.

장터같은 곳, 이웃같은 곳, 작은 찻집을 겸한 곳, 품위있는 서재같은 곳, 재미있는 놀이터같은 곳으로 되살아 난 것이다.

그래서 저자는 스위스, 프랑스, 베네룩스 3국, 스칸디나비아, 독일, 영국& 아일랜드의 책마을을 찾아 나서게 된 것이다.

책을 사랑하는 사람도 만나고, 책방에서 때론 뜻하지 않은 행운의 책을 구입할 수도 있고....

그가 만나게 되는 책에는 엘라 마야르의 사진집도 있다. 엘라 마야르가 1934년 일본에 점령당한 만주국과 조선국 경계에서 찍은 조선여인의 사진이 담긴 책이다.

또한 프랑스 소설가가가 쓴 <운현궁>도 만날 수 있다.

" 길바닥에 펼쳐진 책 상자 속에서 우리에게도 잘 알려진 프랑스 소설가 쥘리에트 모리오가 지은 명성왕후의 일대기 <운현궁>이 성큼 눈에 띄었다. " ( p 54 )

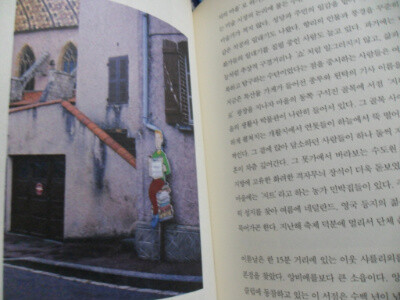

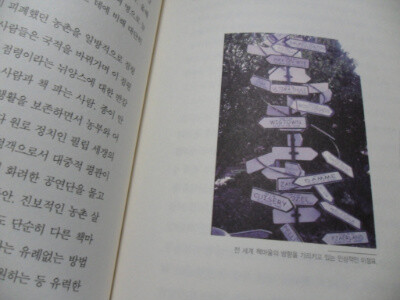

이 책에서 눈길을 끄는 사진 한 장은 프랑스 로렌의 통트누아라 주트에 있는 전세계 책마을의 방향을 가리키는 이정표 사진이다.

"책마을의 중심지라도 되듯 마을 로터리에는 전세계 책마을을 알리는 이정표가 서 있다. 농사꾼과 책파는 서점, 종이 만드는 사람들이 한데 어울려 사는 시골마을. 이곳에서 그동안 잊고 있었던 사색과 작가의 이야기를 만난다. " (p108)

책마을의 책방 이름도 특이하다. '장화신은 고양이', ' 옛날 이야기', '개양귀비꽃', '너 뭐 읽니', '잠꾸러기 코끼리'.....

" 책과 이야기를 사랑하는 마음, 곧 우리의 삶과 또 기왕이면 앎에 대한 애정이 깊은 사람이며 누구나 훌륭한 평론가라 할 수 있다. 책마을에서 책을 권하던 사람들 가운데 이런 지혜로운 사람을 꽤 만난다.' (p330)

정진국의 <유럽 책마을을 가다>를 읽고 있노라니, 유럽을 다시 찾게 된다면 이젠 유명 관광지가 아닌 소박한 사람들과 오래된 책냄새가 물씬 풍기는 책마을을 몇 곳쯤은 찾아가고 싶다는 생각이 든다.

책은 언제나 나의 벗이고, 없어서는 안될 보물과도 같은 존재이기에 사라져 가는 서점들을 지키려는 책마을 사람들의 이야기가 정겹게 느껴진다.