정호승의 글은 시처럼 짧은 글들이지만, 그 글 속에는 함축된 의미들이 담겨있다. 그리고 아름답고 깨끗하다.

내가 읽었던 정호승의 어른이 읽는 동화집이었던 '항아리', '연인' 처럼 군더더기없이 깔끔하고 맑은 글들이다. 그래서 그 누구에게나 추천해 주고 싶은 글들이기도 하다.

시인은 '의자'의 작가의 말을 통해서

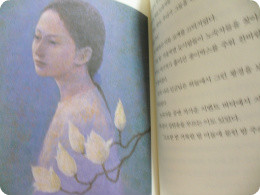

이렇게 우리의 삶을 영위하고 있는 '사랑'. 그 '사랑을 이해하기 위하여 쓴 글들이 '의자'에 담겨 있는 이야기들이고, 그 이야기들은 동화의 형식을 빌려서 쓰여졌다.

또한, 정호승 시인은 세상을 바라보는 눈이 참 아름답고, 지혜로우며, 밝고 맑은 마음을 가진 사람인 것이다. 그러기에 그의 눈에 비친 모든 동식물과 사물을 그에게 한 편으로 이야기를 만들 수 있게 해주는 것이다.

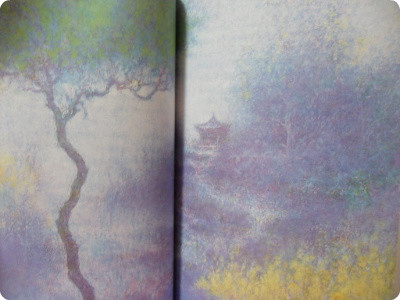

황량하기만 한 빈 들판의 소나무를 보면서 들판이 얼마나 소나무를 사랑하는 것인지를 알고, 절간에 울리는 풍경소리를 들으면서 풍경속의 물고기가 얼마나 자만심에 빠져 있는지를 알 수 있으며, 옥구슬 목걸이를 바라보면서 옥구슬이 그를 꿰매고 있는 실을 우습게 본다면 아름다운 목걸이가 아닌 한낱 구슬에 지나지 않음을 알 수 있는 것이다.

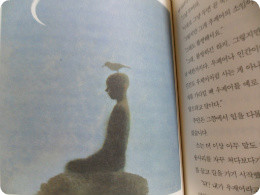

그의 이야기 속에서는 자연의 동식물들이 이야기의 주인공이며, 우리들은 그저 스쳐 지나가는 사물인 종이배, 의자, 바윗 덩어리, 조약돌 등이 이야기의 주인공이 될 수 있는 것이다.

숲 속의 나뒹굴어져 있는 바윗덩어리는 자신이 아무 짝에도 쓸모없는 존재인 줄 알고 있지만, 스님의 눈에는 절의 대웅전 주춧돌로 적격임을 알고 그 자리에 앉혀 놓게 되는....

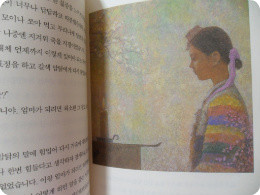

시냇물 위에 떠 있는 아이가 버린 종이배는 마음씨 착한 소녀를 만나게 되고, 종이배의 꿈인 바다로 갈 수 있는 훈련을 받아서 파도가 몰아치는 망망대해에서도 고요히 흘러 갈 수 있게 되고...

소 발자국에 고인 웅덩이에 빠진 송사리는 덧없는 인간의 존재를 가리킬 때 쓰이는 '우제어'라는 말의 기원임을 알게 해 주고, 송사리는 자신의 소임이 무엇인지 알고 사는 것만으로도 감사하다는 생각을 가진다는....

아마도 '비목어'와 '기파조'의 이야기는 서로 대비되는 이야기가 아닐까?

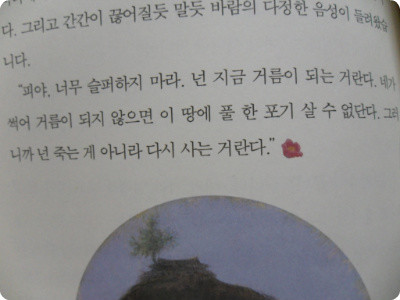

외눈이 물고기 비목어는 한쪽에만 눈이 있어서 헤엄을 제대로 칠 줄을 모른다고 한다. 비목어가 헤엄을 치기 위해서는 자신의 짝을 만나야 하는데, 비목어 두 마리가 나란히 함께 있어야만 헤엄을 칠 수 있게 된단다. 서로 한 쌍이 되어 서로의 다른 쪽 눈이 될 수 있기에.... 여기에서 나온 말이 '비목동행(比目同行)'이다.

"한 쌍의 눈처럼 같이 다닌다." 이렇게 언제나 함께해야 한단다. 함께 하기에 서로의 부족함을 채워주는 비목어.

그런데, 기파조 라는 새는 머리가 둘 달린 새잉다. 왼쪽 머리와 오른쪽 머리는 서로 한 몸에 붙어 있다. 그런데, 사이좋게 지내다가 왼쪽 머리가 오른쪽 머리 모르게 오미자를 먹어 치우는 일이 거듭되자, 그것이 미워서 왼쪽 머리는 찔레 열매를 발견하고는 그것에 독이 들어 있음을 알고도 오른쪽 머리에게 오미자라고 속여서 먹게 하게 되고, 결국엔 오른쪽 머리가 죽게되니, 왼쪽머리까지. 그건 기파조의 죽음이 된다는 이야기. 함께 하지만, 서로를 사랑하지 못한 기파조의 죽음.

'의자'의 이야기들은 동화나라이기에 가능한 이야기들일지도 모른다. 그러나, 한 편 한 편의 이야기들은 제각각 다른 감동을 주는 이야기들이다. 그리고 그 감동은 깨달음을 갖게 해준다.

어린이와 같은 순수한 마음을 갖고 싶을 때는 정호승의 글을 읽어 본다면 좋지 않을까~~