-

-

오주석이 사랑한 우리 그림

오주석 지음 / 월간미술 / 2009년 4월

평점 :

품절

대부분의 사람들은 서양 회화에 대해서는 어느 정도의 지식을 가지고 있지만, 한국의 전통 회화에 대해서는 잘 모르는 경우가 많다.

박물관 관람시에도 유물과 유적들에 대해서는 관심을 보이다가도 서예나 회화부문의 전시관에서는 그냥 발길을 돌리는 경우도 많다.

그런데, 요사이 '신윤복''장승업''김홍도'등의 화가들에 대한 소설이나 영화, 드라마가 나와서 그들에 대한 관심이 늘어나기는 하지만, 사실이 아닌 허구적인 면들이 부각되어서 우리 전통회화에 문외한인 사람들에겐 착각의 소지가 있을 수도 있다.

언젠가, 책속에서 김홍도의 '씨름'을 해설해 놓은 글을 읽고, 너무도 위트있으면서도 작가의 심중까지 읽은 글에 매료된 적이 있는데, 바로 그 글이 이 책의 저자인 '오주석'의 글인 것이다.

'오주석이 사랑한 우리 그림'은 저자가 동아일보와 잡지 '북새통'에 연재했던 27편의 글을 모은 책이다.

매주 1편씩 전통 회화에 관한 글을 원고지 7장 분량의 제한된 지면에 실어야 하는 어려움이 있었지만 첫번째 글이었던 김홍도의 '씨름'에서부터 저자의 뛰어난 그림해설 능력과 위트에 독자들의 눈길을 끌게 되었던 그 작품들이다.

저자인 오주석은 동양사학과 고고 미술사학을 전공하였으며, 우리 옛 그림에 대한 깊이있는 안목과 빼어난 글솜씨를 가지고 전통 회화의 아름다움을 많은 사람들에게 알리고, 그로 인하여 전통 회화의 가치를 높인 사람이다.

특히, '김홍도'의 그림을 좋아했다고 한다.

그런데, 아쉽게도 4년전에 지병으로 세상을 떠났다. 자신의 글들을 모아 출판을 하기 위해서 정리를 하던 주이었고, 죽은 후에 그의 컴퓨터에는 이 책의 머리말이 발견되기도 했다고 하니, 좀더 오래 살았다면 전통회화의 해박한 지식을 많은 사람들에게 풀어 주었을 것인데, 하는 아쉬운 마음이 남는다.

이 책에 수록된 작품들은 누구나 한 번쯤은 얼핏이라도 보았던 작품들이다. 그만큼 많이 알려진 작품들인데, 총 27작품이 실려 있다.

전체적인 작품과 함께, 저자 특유의 뛰어난 문장 실력으로 작품을 보지 않고도 작품의 윤곽이 그려질 정도로 작품 설명이 자세하다. 저자의 글만 읽어도 그림을 보는 듯이 세세한 부분까지 자세하게 설명해 주어서 그림을 그릴 당시의 화가의 마음을 꿰뚫어 볼 수 있을 정도이다.

그리고, 작품의 구도, 색채, 붓의 터치까지 회화의 특징까지 설명을 해준다.

우리의 전통 회화속에는 해학과 위트 그리고, 그 시대상의 많으 이야기가 고스란히 담겨 있는데, 그것도 저자의 해박한 지식으로 풀어나가는데 여기에서도 저자의 문장력이 돋보인다.

또한, 전통 회화에는 화제(시제)가 있기 마련인데, 화제에 대한 해설도 사학과 미술사학을 전공한 사람답게 깊은 지식이 엿보인다.

그리고, 회화에 대한 정보(화가, 연대, 소장장소, 국보유무), 작가에 대한 설명이 곁들여져 작품 이해를 쉽게 해준다.

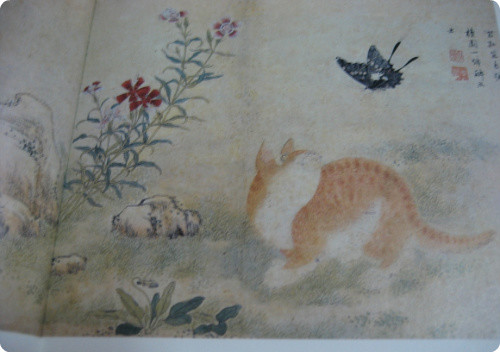

김홍도의 '황묘농접도'의 경우 그림속에는 심오한 뜻이 담겨 있는데, 고양이와 나비가 노는 그림은 칠십노인의 생신을 축하하는 속 뜻이 있다.

'고양이가 나비와 노는 그림'은 생신 축하 선물이다. 중국어로 고양이 묘(猫)는 칠십 노인 '모', 나비 접(蝶)은 팔십 노인 '질'자와 발음이 같다. 그래서 각기 칠팔십 세의 노인을 상징하는데, 고양이가 나비를 바라보니 칠십 고개를 넘기고 팔순을 바라보는 노인께 드린 그림인 듯하다. 왼편의 크고 작은 돌은 두말 할 것 없이 장수의 상징이다. 오랜 세월을 지내 오면서 표면에 푸르스름한 이끼가 끼었다. 패랭이꽃은 석죽화다. 죽(竹)은 축하한다는 축(祝) 자와 통하니 '돌처럼 장수하시기를 빈다'는 뜻이다. 이 꽃은 분단장한 듯 고운 까닭에 '청춘'을 뜻하기도 한다. (김홍도의 '황묘호접도'해설 중에서 p46~47)

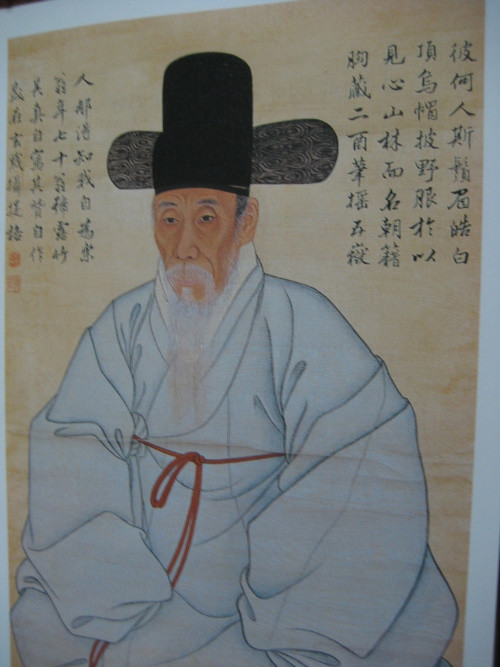

김홍도의 스승인 강세황의 '자화상'의 설명은 저자의 설명이 없다면 그냥 지나칠 내용인데, 그 해설이 참 재미있다.

'자화상'은 평복에 머리에는 사모를 쓰고 있는데, 신사복에 운동 모자를 쓴 양상이라고 한다. 해설은 작가미상의 '강세황상'의 회화를 더 보여주면서 시작된다. 한복과 관모의 부조화의 뜻은 70 노인네가 마음은 시골에 가 있으나, 이름은 벼슬아치 명부에 있다는 시제와 함께 장난기가 발동한 작품인 동시에 그림과 글에 심오한 뜻이 담겨 있다는 것이다.

그래서 저자는 책에 이런 글을 쓰고 있다.

'때로는 한 장의 그림이 소설 한 편보다 더 소상하다.'(p25)

그런 해박이 담긴 작품으로는 김홍도의 '해탐노화도'도 마찬가기이다. 그림의 뜻도, 서체의 뜻도 심오한 의미가 담긴 그림인데, 작품이 활달하면서도 시원시원한 느낌이 든다.(p146~151)

소과, 대과 모두 장원급제하여 권력앞에 굴하지 말고 자기 소신대로 선비의 길을 걸으라는 메시지가 들어 있는 것이다. (자세한 내용은 책을 읽어 보시라!! 심오한 뜻이 있으니까)

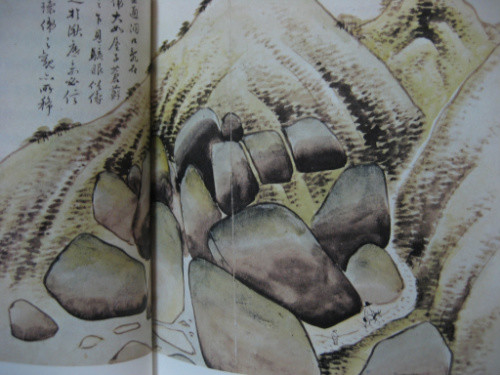

마지막으로 전통 회화답지 않게 필치가 굵은 그림인 강세황의 '영통동구도'는 저자가 사랑했던 클래식 음악으로 작품 해설을 한다.

'보고 있노라면 작곡가 그로페의 '그랜드 캐년 조곡' 가운데 '산길에서'라는 악장의 묘한 가락이 자꾸만 귓가에 어른거리기 때문이다. 음악은 오보에가 점음표로 옥타브 사이를 뛰어다니면서 똑-딱 똑-딱 하고 느릿한 나귀의 말발굽 소리를 흉내낸다. 옛그림을 보면서 뜬금없이 서양 현대 음악이 떠오르닌 어처구니가 없다. 그렇긴 해도 곰곰이 생각해 보면 이유가 아주 없는 것은 아니다. 두 사람 다 대자연의 기이한 경관을 마주한 감상을 그렸는데, 화가와 작곡가가 모두 천성이 밝고 유머가 풍부해서 각각의 체험을 명랑하고 신선한 감각으로 작품화한 까닭이다.' (p 70)

윗 글을 읽어보면 참 전통 회화의 해설이 멋지지 않은가?

'아는만큼 보인다'는 말은 우리가 전통회화를 감상하는 가운데에서도 느끼는 마음일 것이다.

오주석의 감상을 따라 가다보면, 서양회화에 익숙해 있던 우리들이 왜 전통 회화를 소홀하게 생각했었는지 알게 될 것이다.

우리들이 너무 우리의 전통 회화에 관심이 없었고, 회화속에 담긴 심오한 뜻을 몰랐기에 그랬던 것은 아니었을까하는 생각을 해 본다.

오주석은 이 책을 통해서 전통회화를 고리타분하다거나 지루한 느낌이라고 생각하던 독자들에게 신선한 새로운 느낌의 회화로 받아 들이게 만들어 주는 것이다.

세월이 흘러도 소장할 가치가 충분히 있는 책이니 꼭 한 번 읽어 보고 마음에 들면 오래 오래 책장에 꽂아 두고, 생각날 때마다 읽으면 좋을 것이다.