-

-

여행의 이유 (개정증보판)

김영하 지음 / 복복서가 / 2024년 4월

평점 :

산뜻한 책표지로 <여행의 이유>가 개정증보판이 나왔다. 2019년에 출간된 <여행의 이유>가 9편의 이야기가 실렸다면 개정증보판에는 <여행이 불가능한 시대의 여행법>이라는 이야기가 추가되어서 10편의 이야기가 실려 있다.

개정증보판을 읽으면서 작가의 생각과 같은 생각이 들었다.

"오래전에 읽은 소설을 다시 펼쳐보면 놀란다. 제대로 기억하고 있는 게 거의 없다. 소설 속의 어떤 사건은 명확하게 기억이 나는 반면에 어떤 사건은 금시초문처럼 느껴진다. 모든 기억은 과거를 편집한다. 뇌는 한 번에 경험한 것은 그 어떤 것도 잊지 않는다고 한다. 다만 어딘가 깊숙한 곳에 처박아두어서 찾을 수 없게 될 뿐" (p. 79)

뚜렷하게 생각나는 이야기는 첫 번째 이야기인 '추방과 멀미'이다. 2005년 12월 중국에서 한 달간 소설을 쓰기 위해서 입국하던 중에 푸둥 공항에서 추방당한 이야기이다. 처음 책을 읽을 때에 아마도 그 이야기가 황당했기 때문인 것 같다.

김영하 작가의 소설도 좋지만 에세이를 더 좋아한다. 에세이 속에는 여행 이야기와 함께 해박한 이야기들이 많이 담겨 있기 때문이다.

여행이 인생이자, 인생이 여행인 작가!

그에게 여행은 며칠이 아닌 몇 년인 경우도 많다. 어떤 도시에서 생활인으로 살아가는 여행자의 모습.

" 인류는 여행을 포기할 생각이 없을 뿐 아니라 기술이 발전하면 할수록 더 많이 이동하고자 한다는 것을 통계로 보여준다. "(p.104)

개정증보판에 추가된 이야기인 <여행이 불가능한 시대의 여행법>은 3년 정도 계속된 코로나 페더믹으로 인하여 여행이 막혀 버렸던 시절의 이야기이다.

모두 힘겨웠던 그 시절이 생각난다. 공항을 들어 올 때에 코로나 검사 그리고 자가 격리를 위해서 집에 오지 못하고 어떤 거처에 기거해야 했던 그 때의 이야기

바로 그때에 미국 유학중이던 아들내외가 손녀와 함께 들어 와서 신촌 에어비엔비에 머물렀고, 그들을 위해서 반찬이랑 간식 등을 가져다 문 앞에 놓고 멀리에서 얼굴만 보고 왔던 기억이 난다.

이후에도 가족은 한국에 남고 혼자 미국에 다시 건너 갔다가 방학을 이용해서 한국에 오면 그런 과정을 거쳐야만 했다.

지금 생각하면 그 시절은 여행이 불가능해서 힘겨웠다기 보다는 여행을 해야만 하는 것이 더 힘겨웠던 시절이다.

<여행의 이유가 출간된 2019년 5월 18일에 쓴 리뷰입니다>

오랜만에 읽어 보는 김영하의 글이다. 김영하는 소설가이지만 그의 작품 중에서 여행 에세이를 먼저 읽었다. <여행자 하이델베르크>는 하이델베르크의 특별한 이야기가 담겨 있었다.

여행자 김영하는 하이델베르크를 배경으로 사진을 찍고, 여행을 하고, 그 곳을 테마로 소설을 썼다. 이렇게 결합된 한 권. 하이델베르크에서 만난 성 그리고 운치있는 다리 등이 스쳐 지나갔다.

이 책을 계기로 강렬한 인상을 받은 김영하, 그러니 작가의 소설이 궁금하지 않을 수 없었다.

여행자인 듯 아니면 생활인이 된 듯, 여러 도시를 여행하면서 생활도 하고 글도 쓰고....

\

여행을 즐기는(?) 김영하에게 이번에 출간된 책은 그가 말하는 여행의 이유를 들려주는 의미가 있는 듯하다.

소설가 김영하의 여행,

그리고 당신을 매혹할

아홉 개의 이야기 ( 책 뒷표지 글)

책 속에는 아홉개의 이야기가 담겨 있다. 여행의 감각을 일깨워 주면서 작가의 삶과 글쓰기에 관한 이야기 그리고 몇 권의 책에 대한 생각들이 독자들의 감각을 매혹시킨다.

여행의 에피소드는 읽으면서 작은 미소가 담겨진다. 조용히 글을 쓰기 위해서 찾은 중국, 비행기에서 내리자 마자 비자를 받지 않아서 추방당하게 된다.

이렇듯 여행이란 예기치 못한 변수가 있을 수도 있다.

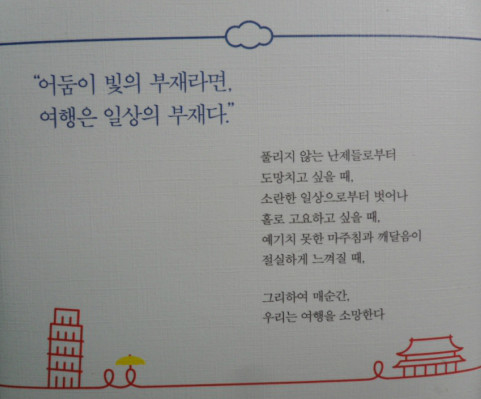

그래도 우리는 끊임없이 여행을 떠나기를 희망한다. 일상 속에서의 무료함을 벗어나기 위한 목적이 가장 클 수도 있지만 때로는 작가처럼 글을 쓰기 위해서 어디론가 떠나기도 한다.

여행과 인생은 닮아 있다. 또한 여행과 글쓰기도 닮아 있다.

김영하의 모든 여행의 경험들이 독자들의 생각을 깊이있게 해 준다.

실뱅 테송의 말처럼 여행이 약탈이라면 여행은 일상에서 결핍된 어떤 것을 찾으러 떠나는 것이다. 우리가 늘 주변에서 쉽게 얻을 수 있는 것이라면 뭐하러 그 먼길을 떠나겠는가. 여행지에서 우리는 어쩔 수 없이 '아무것도 아닌 자'가 되는 순간을 경험하게 된다. 여행은 어쩌면 '아무것도 아닌 자'가 되기 위한 것인지도 모른다. 나이가 들면서, 점점 더 사회적으로 나에게 부여된 정체성이 때로 감옥처럼 느껴지는 순간이 많아지면서, 여행은 내가 누구인지를 확인하기 위해서가 아니라 내가 누구인지를 잠시 잊어버리러 떠나는 것이 되어 가고 있다. (p.p. 179~180)

여행은 분명한 시작과 끝이 있다는 점에서도 소설과 닮았다. 설렘과 흥분 속에서 낯선 세계로 들어가고, 그 세계를 천천히 알아가다가, 원래 출발했던 지점으로 안전하게 돌아온다. 독자와 여행자 모두 내면의 변화를 겪는다. 그게 무엇인지는 당장은 알지 못한다. 그것은 일상으로 복귀할 때가 되어서야 천천히 모습을 드러낸다. (p.p. 204~205)