-

-

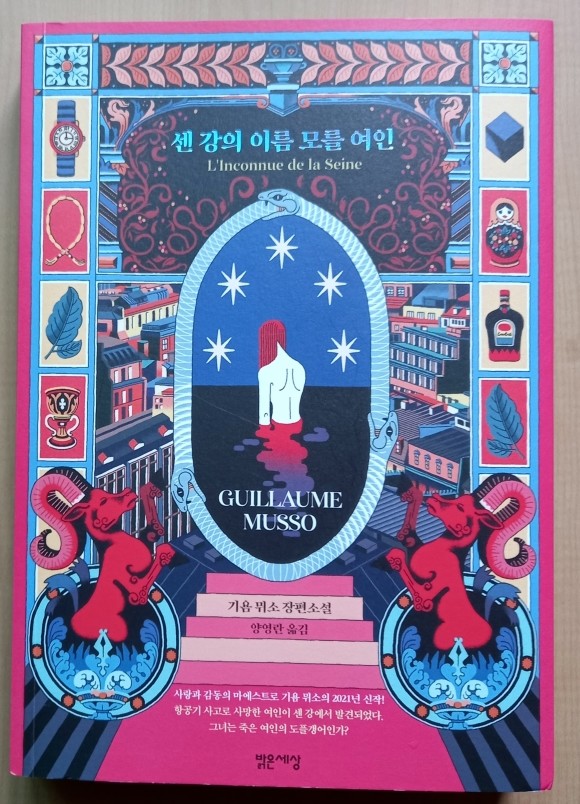

센 강의 이름 모를 여인

기욤 뮈소 지음, 양영란 옮김 / 밝은세상 / 2022년 1월

평점 :

프랑스의 소설가 '기욤 뮈소는 그의 두 번째 소설인 2004년 <그 후에>를 출간한 이후에 지금까지 18권의 소설을 썼다. 그 소설들은 모두 프랑스에서 베스트셀러 1위를 기록했다.

우리나라에서도 '기욤뮈소 ' 매니아들이 있어서 출간될 때마다 좋은 반응을 일으킨다. 처음에는 로맨스 소설에서 시작했지만 새로운 소설이 씌여질 때마다 로맨스에 스릴러, 판타지, 미스터리가 결합되면서 읽는 재미를 더해 준다. 한 번 책을 읽기 시작하면 결말이 궁금해서 손에서 책을 놓을 수 없다. 그 이유 중의 하나는 상상을 초월하는 결말이 기다리고 있기 때문이다.

그런데, 작가의 소설이 출간될 때마다 읽다 보면 소설들이 비슷한 플롯, 소설 속의 인물들의 직업이 작가, 의사, 형사 등에 편중되기에 식상함을 신선함이 반감되기도 한다.

특히, <아가씨와 밤>, <작가들의 비밀스러운 삶>그리고 <인생은 소설이다>는 연속 출간된 소설인데, 주인공이 작가이다. 그리고 공통적인 질문은 ' 작가란 어떤 존재인가', '소설이란 무엇인가'라는 질문에 대한 해답을 찾는 내용이 포함되어 있다.

지금까지 우리나라에서는 <센 강의 이름모를 여인>까지 '기욤 뮈소'의 소설이 18권이 출간되었는데, 그 중에 <인생은 소설이다>는 아직 읽지 않은 작품이다. 이전에도 새로 출간된 소설들을 읽어보면 이전의 작품과 어떤 부분에서는 비슷비슷한 구성이나 내용이라는 생각을 떨칠 수 없었다.

그렇지만 '기욤 뮈소'의 소설이 있기에 그의 18번 째 소설도 읽게 됐다.

<센 강의 이름 모를 여인>에는 록산이라는 형사가 나온다. 파리의 특이 사건국은 기이한 사건을 수사하는 전담부서인데, 만들어질 당시에는 마르크 바타유 국장이 연쇄 살인범 '정원사'(엽기적인 방법으로 살인을 하여 붙여진 이름)를 검거하였지만 지금은 없어지기 직전의 수사국이다. 록산은 이곳으로 좌천이 되는데, 마르크 바티유 국장은 어떤 사건을 접하는 과정에서 계단에서 떨어져서 중환자실에 입원을 한다.

그곳에는 박사 학위 논문을 준비하는 대학생만이 있고....

록산은 우연히 어떤 사건을 접하게 되는데, 센 강의 하천 경찰대가 물에 빠진 여인을 구조하는데, 그 여인은 알몸에 손목시계와 팔찌를 차고, 다리에는 담쟁인 덩굴로 만든 왕관, 얼룩 무늬 호피 문양의 문신이 있다. 가까스로 생명을 구했지만 의식은 없는 상태....

록산이 급히 그녀가 있는 경찰청 간호실에 갔으나 이미 여인은 사라지고...

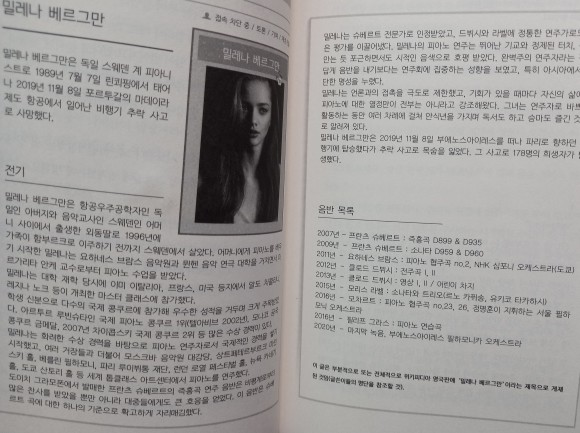

남겨진 머리카락으로 DNA검사를 했는데, 이미 1년 전에 항공기 사고로 죽은 피아니스트로 밝혀진다.

마르크 바티유 국장이 그동안 어떤 사건을 밝히기 위해서 혼자 조사를 했다는 것을 알게 되는데...

센 강의 여인의 문신, 이미 죽은 피아니스트, 마르크 바티유 국장의 아들인 작가와 피아니스트의 관계.

그리고 마르크 바티유 국장은 오래 전에 아내의 실수로 어린 딸이 자동차 안에 갇혀 뜨거운 열기를 견디지 못하고 죽었다는 것을 알게 된다.

" 19세기 말에 아름다운 여인 하나가 센 강에 몸을 던져 스스로 목숨을 끊었다. 센 강을 지키던 하천경비대원이 여인의 시신을 건져냈다. 병원 영안실 직원 하나가 여인의 얼굴이 어찌나 아름다운지 몰래 데스마스크를 떴다. 그 후 석고로 제작된 이 데스마스크 복제품들은 파리 곳곳으로 퍼져나갔고, 파리 예술계 인사들의 집을 장식하는 하나의 아이콘이 되었다. 시인 루이 아라공과 소설가 알베르 카뮈의 집에도 여인의 데스마스크가 걸려 있었다고 한다. 기욤 뮈소는 센 강의 이름 모를 여인에 대한 이야기와 고대 그리스로부터 전해 내려오는 디오니소스 숭배 관습을 버무려 가슴이 서늘해지는 한 편의 스릴러를 선보이고 있다. " (출판사 소개글 중에서)

이밖에도 소설은 사건과 사건이 얽히면서 전개가 된다. 그런데 그 사건들의 연관성이 제대로 풀리지 않은 듯한 상태에서 소설은 끝난다.

열린 결말, 독자들이 충분히 유추할 수 있는 결말이기는 하지만 깔끔하게 정리되지 않았다는 생각이 들 수도 있다.

" 기욤 뮈소는 에필로그까지 붙여가며 야무지게 이야기를 마무리 짓던 지금까지의 습관과 달리, 야속하게도 후속 기사를 기약하는 짤막한 글귀 하나로 한창 클라이맥스를 향해 치닫던 이야기를 도중에서 멈춰버렸다. " (옮긴이의 글 중에서)

옮긴이의 말을 읽어보면 후편이 나올 수도 있음을 암시하는 듯하다. 그러나 이 소설이 이렇게 끝난다해도, 아니면 다른 제목으로 후속편이 나온다고 해도 괜찮을 듯하다.

기욤 뮈소의 소설을 좋아하던 독자들도 이제는 조금씩 마음이 달라지는 듯하다. 그동안 비슷한 플롯의 작품들이 많았기에 실망감이 생기기도 한다.

기욤 뮈소의 소설들이 드라마나 영화에 잘 어울리는 작품들인데, 이번의 <센 강의 이름 모를 여인>은 드라마, 영화로 제작이 된다면 훨씬 박진감이 있고, 몰입이 잘 될 듯하다.