-

-

작고 슬퍼서 아름다운 것들 - 한 글자로 시작된 사유, 서정, 문장

고향갑 지음 / 파람북 / 2022년 1월

평점 :

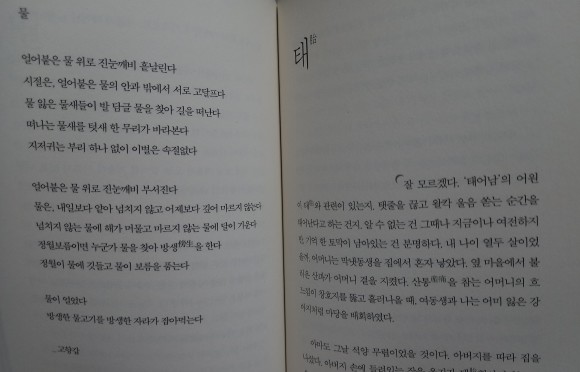

'한' 글자에 담긴 이야기, 저자는 한 글자에서 연상된 자신의 이야기들을 산문으로 풀어낸다.

곡(哭)에서 고라니의 울음, 저수지의 울음, 하늘의 울음 등으로

눈(雪)에서는 " 고이다 못해 차고 넘친 것들이 세상을 향해 쏟아진" 진눈깨비를

절에서는 언젠가 머물렀던 절에서 한 방을 썼던 이에 대한 이야기를 하다가 '쿤데라'의 <참을 수 없는 존재의 가벼움'의 2부 첫머리의 글을

이렇게 '한' 글자에 주목을 해서 저자 자신의 일상 이야기를 한 꼭지의 글로 엮어 낸다. 이렇게 모인 69꼭지의 이야기가 모여서 '고병갑'의 첫 산문집 <작고 슬퍼서 아름다운 것들>이 된다.

다분히 정감이 가고 정서적이고 따뜻하기도 하지만 어떤 내용에서는 이념적이고 냉철하기도 하다.

이런 글이 나오게 된 것은 작가의 프로필을 보면 짐작이 간다.

저자인 '고병갑'은 " 대학을 중퇴하고 글을 쓰면 노동현장을 전전했다. 조선소와 그릇공장에서 노동자로 일했으며, 노동야학에 참여하며 '삶의 시울 문학'에서 습작했다. 민예총이 설립되고 전남지히 사무총장으로 일했다. 97년 문화일보 신춘문예에 희곡이 당선되었다. " (작가 소개글 중에서)

또한, 연극과 뮤지컬 시나리오를 주로 쓴 희곡작가이자 에세이스트이다.

책 속의 문장은 주로 산문이지만 어떤 꼭지는 산문으로 쓴 후에 운문이 함께 쓰여져 있기도 하다. 산문과 운문을 자유자재로 넘나드는 탁월한 문장들이다.

이 산문집은 그동안 경기신문에 '고향갑의 난독일기'로 연재중인 글들 그리고 아직 발표되지 않은 글들 중에서 선별되었다.

이 책은 " 한 글자로 시작된 사유, 서정, 문장" 이다. (책 소개글 중에서)

애틋한 사연을 소개하자면,

'한' 글자는 풀이다. 치매 엄마에 대한 이야기인데, 엄마는 마을회관에서 산다. 그곳에서 잠도 자고, 약도 먹고... 엄마가 마을회관에서 사는 이유는, 집을 수리하기 때문이다. 집은 2년 동안 계속 수리를 하고 있다. 사실은 마을회관은 요양원이다. 치매 엄마가 요양원에 가기를 싫어하니 집을 수리한다고 하고 요양원에 가시게 된 것이다.

코로나 방역으로 엄마와 자식은 유리창을 사이에 두고 대면 면회를 한다. 씁쓸한 이야기이기는 하지만, 요양원이 아닌 마을회관에 잠시 머물고 있다고 생각하면 엄마는 마음이 편하실테니까, 하얀 거짓말을 한 것이다.

" 엄마가 사는 곳은 마을회관입니다. 엄마는 면회를 하는 내내 자식 얼굴에서 눈을 떼지 않았습니다. '오메, 이쁜 내 새끼. ' 예순 살이 다 되어가는 자식이 엄마에게는 아직도 내 새끼입니다. 죄많은 새끼는 고개만 주억거리다 어미에게서 돌아섭니다. 집으로 돌아오는 동안 아내와 저는 차창 밖만 바라보며 입을 다물었습니다. 유리창 너머에서 웃던 엄마 얼굴이 차창 가득 번졌습니다. 돌아가시 직전의 장모님도 그랬습니다. 마른 풀잎처럼 버석거리는 목소리로 아내에게 말했습니다. - 이쁜 내 새끼 " (p. 73)

그런데, 어미에게 ' 이쁜 내 새끼'인 아들은 자신의 아들에게는 '못난 아비'입니다. 취준생 아들과 어깨동무를 하고 술을 마시면서 등을 토닥이며 위로를 해 줘도...

아비는 아들에게 '못난 아비'라는 생각을 할 수 밖에 없는 현실.

저자의 일상에서 가장 가깝고 소중한 것들을 '한'글자에 주목하여 연상된 이야기들인데, 가슴이 뭉클해지는 이야기들이 많다.

힘겹게 살아 온 날들의 이야기들, 그 중에는 사회적 이슈가 되는 이야기들도 있다. 최근 일어난 아동학대로 죽은 아이들에 대한 이야기, 홀로 살다 세상을 떠난 고독사, 고아원에 살고 있는 버려진 아이들의 이야기, 교도소에 살고 있는 사람 이야기....

그리고 현대사 속의 잊혀지지 않는 가슴 아픈 이야기들도 있다.

저자는 책 머리의 말미에 “그늘진 땅에 피어난 꽃, 그 꽃을 닮은 당신에게 이 책을 바칩니다”라고 한다. 저자의 인생과 닮은 사람들에게 그 초점이 맞춰진 이야기들.

" 지난 것은 지난 것들이라 아름답다. 사진에 박힌 순간의 기록처럼 영원한 것은 없다. 영원한 지금이란 존재하지 않는다. 살아 있던 그렇지 않던 마찬가지다. 그래서 공평하고 한편으로 다행이다, 아침은 밤이 지나야 온다. 지남을 서러워하지 말자, 설움은 지남에 있지 않고, 지나지 않으려 붙듦에 있으니까. 산사에서 지냈던 겨울, 가슴에 새겼던 시 한 편을 옮겨 적는다. " (p. 113)

그들의 삶은 고단하고 힘겹지만 저자의 문장은 탁월하게 빛난다.