'내게 살아있음이 무엇인지를 가르쳐 준 야생에 대하여'라는 소제목이 붙은 <살아있다는 건>은 야생 동식물을 통해서 우리의 삶을 생각하게 하는 에세이다.

이 책의 저자인 '김산하>는 인도네시아 구눙할라문 국립공원에서 자바 긴팔 원숭이를 연구한 우리나라 최초의 야생 영장류학자이다.

우리에게 잘 알려진 '제인 구달' 연구소의 '뿌리와 새싹' 프로그램 한국 지부장으로도 활동하고 있다. 동물을 친구처럼 사랑했던 '제인 구달'의 저서을 여러 권을 읽었기에 이 책도 그런 느낌이 아닐까 하는 생각을 가지고 책을 읽어 내려갔다.

<살아있다는 건>은 저자가 직접 그림까지 그렸는데 그 그림 속에는 동물이 함께 있다. 김산하의 그림 사랑에 관한 에피소드도 소개된다.

저자는 학창시절에 항상 책가방 속에 연습장을 가지고 다녔다고 한다. 연습장?

학생이라면 필수품이 아닐까 하는데 그의 연습장은 그림책이자 일종의 스케치북이었다. 수업 시간에 연습장에 그림을 그리기를 즐겼는데, 그림 그리기는 훗날 사람과 사물을 긍정적으로 바라보게 하는 힘이 되었다고 한다.

그림을 그리고 봄으로써 세상과 다시 만나게 된다. 그림 속의 세계는 더 다정하고, 더 온화하고, 더 단순하다.

그래서인지 책 속의 그림들에 눈길이 가고 마음이 간다.

김산하의 산문집인 <살아있다는 건>은 다양한 야생 동식물과 자연 속에서 그가 느낀 생각들이 담겨 있다. 동물을 관찰하고 연구하면서 그들의 행동으로부터 '살아있다는 건 이런 것이다'라는 깨달음을 얻은 이야기들이다.

살아있는 것들을 보면서 우리들은 어떻게 살아야 할지를 함께 배우면 좋겠다는 생각을 했고 그것이 한 권의 산문집이 되었다.

" 누군가 정성 들여 꾸민 꽃밭을 헤아리고, 회색빛 도심에서 푸른 오아시스 같은 나무를 올려다본다. 그리고 다사다난했던 하루와 세월을 돌아보고, 너무 늦기 전에 정말 소중한 것들을 챙긴다.

이런 것들을 원천봉쇄한 채 모든 끈을 차단한다면, 다시 말해 살아있다 할 수 없으리라. 살아있다는 건 지금, 여기, 내 삶에 충실하다는 것이니까. " (p. 58)

우리가 아무리 힘들고 어려운 상황에 처하게 되어도 자연을 살펴보면 작은 풀 한 포기, 작은 새 한 마리에서 삶의 소중함을 느낄 때가 있다.

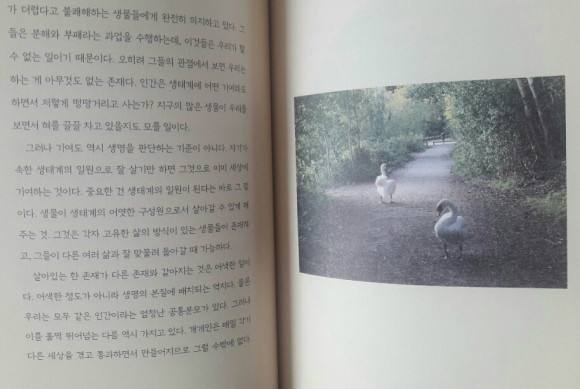

인간은 동물에 비해서 자연에 순응하지 못하고 사는 듯하다. 계절이나 환경의 일부가 되지 못하고 움츠려 든다. 그러나 자연 속의 동식물들은 의연하게 견뎌 내고 있다.

내가 자주 가는 공원에는 언제부턴가 고양이들이 많이 살고 있다. 도대체 이 넓은 공원에서 고양이가 무얼 먹고 살까 의문이 생긴다.

코로나 이전에는 공원에 오는 사람들이 음식을 먹으니 버린 음식물을 먹겠거니 했지만 지금은 어디를 봐도 먹이를 구하기 힘들다.

그래도 고양이들은 공원 속에서 순응하고 살고 있다.

봄이 되면 추운 겨울을 견딘 꽃과 풀들이 아주 작은 움직임을 보이기 시작한다. 조금씩 꿈틀거리면서 움이 트는 모습, 나는 그 모습을 좋아한다.

저자는 이렇듯 우리도 계절의 일부가 되어 산다면 자연과 훨씬 평화로운 관계로 살 수 있으리라고 말한다.

자연 속의 동식물을 보면서 그들의 작은 움직임을 통해서 소박하지만 강한 삶의 의지를 우리들에게 전달해 준다.

버림의 미학, 기다림의 미학....

책을 통해서 소소하고 순수한 자연을 닮은 마음을 느낄 수 있다.

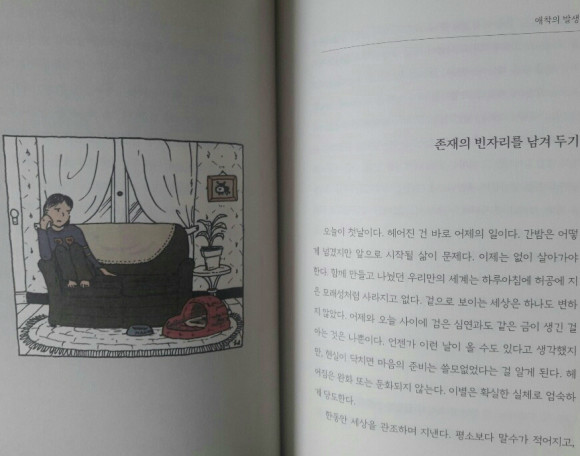

책 속에는 '존재의 빈자리를 남겨 두기'라는 글이 있다. 그림을 보니 떠난 반려견에 관한 이야기라는 것을 짐작할 수 있다.

반려견을 보낸 지 13개월, 그 후의 삶을 생각해 본다. 가슴 한 복판을 무겁게 차지하고 있는 반려견과의 추억들 그리고 아쉬움, 보고싶음, 핸드폰 속의 700여 장의 사진들....

" 오늘이 첫 날이다. 헤어진 건 바로 어제의 일이다. 간밤은 어떻게 넘겼지만 앞으로 시작될 삶이 문제다. 이제는 없이 살아가야 한다. 함께 만들고 나눴던 우리만의 세계는 하루아침에 허공에 지은 모래성처럼 사라지고 없다. 겉으로 보이는 세상은 하나도 변하지 않았다. 어제와 오늘 사이에 검은 심연과 같은 금이 생긴 걸 아는 것은 나뿐이다. 언젠가 이런 날이 올 수도 있다고 생각했지만, 현실이 닥치면 마음의 준비는 쓸모없었다는 걸 알게 된다. 헤어짐은 완화 또는 둔화되지 않는다. 이별은 확실한 실체로 엄숙하게 당도한다. " (p. 99)

" 한때 채워졌던 자리는 언젠가 비워진다. 그때부터는 빈자리가 된다. 빈자리, 참 재미있는 말이다. 아무 것도 없는 것에 이름을 붙인 것이니까. 세상 모든 이들이 모르지만, 나만이 안다. 그저 없는 것이 아니라 비어있다는 것을. 그래서 그곳은 나만의 빈자리가 된다. 사시사철 강아지 밥그릇이 놓여있던 그 부엌 한 구석은 지금도 남아있을 것이다. 모르긴 몰라도 아미 잔뜩 짐이 쌓여있겠지, 그렇게 꽉 막아놓으면 안 돼. 지나갈 길을 만들어놔야지, 저쪽에 밥그릇, 그 옆에 물그릇을 놔야 한단 망이야. 거긴 바로 그 자리거든. " (p.p. 103~104)

저자는 야생 동물, 식물 그리고 자연을 관찰하면서 그 속에서 우리들의 삶을 본다. 살아있다는 것이 무엇인지를....

저자의 깊이있는 삶의 철학이 글과 그림에 녹아있다. 그가 독자들에게 전하고자 하는 메시지가 무엇인지를 알 수 있다.

우리의 삶은 제각각 자신의 모습이 있으니 이를 존중하고 이 순간을 소중하고 빛나는 시간으로 채워나가야 한다는 메시지를 전한다.

하루가 다르게 가을빛이 짙어지는 요즘, 생활 속 거리두기로 힘겹고 재미없지만 그래도 그 속에서 하루 하루를 소중하게 살아가야겠다.

그리고 세상 속으로 뛰쳐 나갈 그 날을 기다리자 !!