<괜찮아, 안 죽어>의 저자는 응급의학을 전공한 의사이다. 그러니 그가 있을 곳은 병원의 응급실, 극도의 긴장감과 급박함이

흐르는 곳에서, 죽음과 소생의 갈림길에서 환자들을 돌보는 일을 했다.

밤에 갑자기 아픈 경우에 응급실을 찾은 적이 있는데, 119의 사이렌 소리와 함께 들어오는 환자들, 피투성이가 되어 들어 오는

환자들. 그곳에 있는 것만으로도 생명에 대한 생각을 하지 않을 수 없는 곳이다.

저자는 이곳에서 10여 년을 근무했다. 삭막할 수 밖에 없는 의사로서의 생활.

" (...) 때로는 햄버거를 주문하고 쟁반을 받아 드는 시간보다 더 짧은 시간에 삶과

죽음이 결정되기도 했다. " (p. 26)

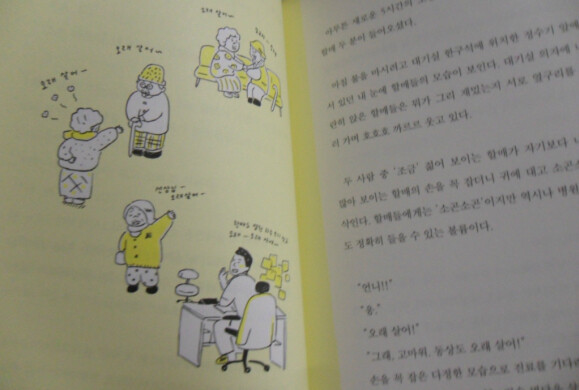

그런데 그는 지금 시골 장터 근처의 동네 의원에서 환자를 보살피고 있다. 이곳에 오는 환자들은 할매, 할배가 많다.

그리고 "동네 의원의 진료는 대화가 거의 전부다" (p.

21)

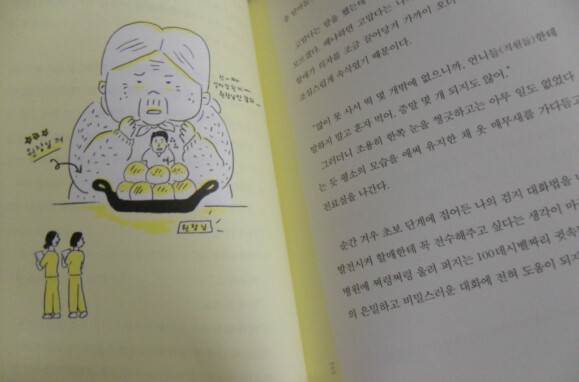

할매, 할배들은 병원에 진료를 받으러 오면서 '익지도 않은 갓 딴 감', ' 종이봉지에 담긴 붕어빵', ' 까만 봉투에 담긴 찰 옥수수'

등을 의사에게 전하기도 한다.

연세가 많이 든 환자들이기에 보청기를 끼고 오거나, 아니면 보청기를 미처 끼지 않고 오는 환자들이 있으니 의사 선생님은 화자의 진료를

위해서 고래 고래 악을 쓰면서 대화를 해야 되는 경우도 많다.

물론, 환자들은 분초를 다투는 사람들은 없다. 고혈압, 당뇨병 약을 타러 오는 환자들이 대부분이다. 환자들의 진료는 그들의 일상생활의

이야기를 들어주는 것으로부터 시작하는 경우가 많다.

" 늙음에 적응해 간다는 것이 어쩌면 이렇게 조금은 서글프고, 또 조금은 따뜻한 일일지도

모른다는 생각이 든다." (p. 24)

대형병원을 방문한 경험이 있는 사람들이 많이 느끼는 것 중의 하나가 명의를 찾아서 진료 예약을 하면 며칠에서 수 개월이 걸리는 경우가

있다. 그래서 만난 의사와의 진료시간은 고작 5분 정도이다.

그런 분위기에서 의사와 환자의 사생활에 관한 이야기는 있을 수도 없는 일인데....

시장 옆의 조그만 동네 의원은 주민들의 사랑방과 같은 역할을 한다. 병원이란 이미지 보다는 사랑과 인정이 깃든 곳이라는 생각이 든다.

의사로서의 저자의 삶은 극과 극을 치달리는 생활이 아닐까 한다.

생명을 살리기 위해서 초를 다투던 곳에서의 생활과 환자들과 끈끈한 정으로 엮인 동네 의원에서의 생활.

그래도 어느 곳에 있든지 환자를 치료하는 의료인의 자세가 돋보인다.

"'당신 덕분에 참 즐겁고 행복하게 잘 살았어요'라고 말해 줄 사람이 곁에 단 한

명이라도 있다면 그것이 100세 넘게 장수하는 것보다 더 중요한, 아니 지금 당장 죽어도 여한이 없을 만큼 가치있는 삶이 아니겠는가. "

(p138)

이 책에 실린 글들은 저자가 페이스 북을 통해서 남긴 글들이다. 작가다운 글이라기 보다는 투박하지만 자신의 삶에 대한 기록을 담은 글이다.

그냥 스쳐 지나가는 사람들과의 일화를 담은 글이라고 할 수 있다.

그래서 어떤 공감을 준다기 보다는 특별한 이력을 가진 의사의 과거와 현재의 삶이 대비되는 글들이다.