-

-

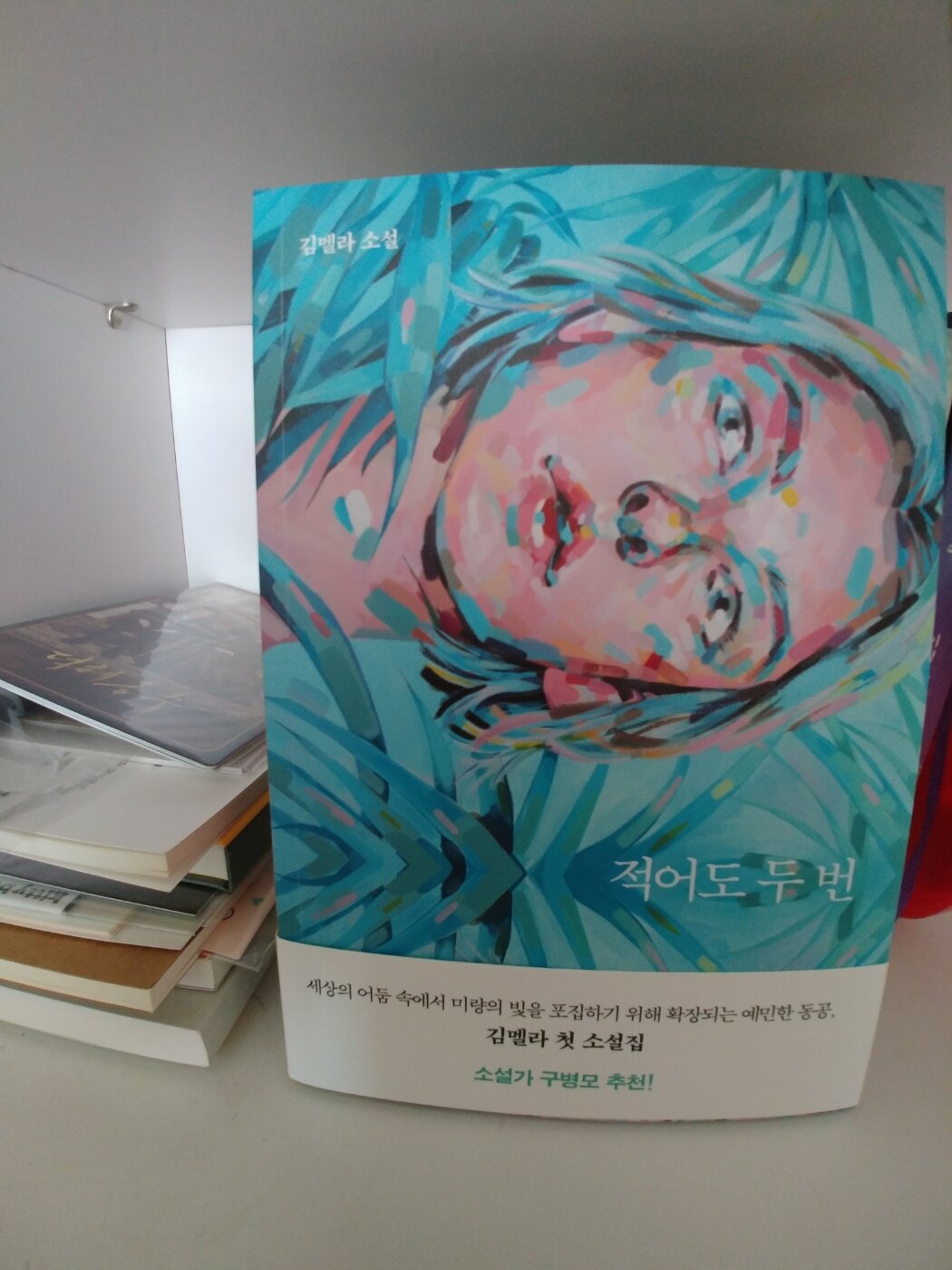

적어도 두 번

김멜라 지음 / 자음과모음 / 2020년 7월

평점 :

11월에 제가 자주 가는 작은도서관에서 빌린 5권의 책 중 첫번째로는 소설집에 아직 실리지는 않았지만 (저녁놀)과 (나뭇잎이 마르고)로 문단과 독자들에게 좋은 평가를 받고 있는(저는 아직 이 단편들을 읽지는 않았습니다.) 김멜라작가님의 첫 소설집인 「적어도 두 번」이었습니다.

‘적어도 두 번‘이라는 어감 자체가 좋았기도 했고 몽환적인 표지도 인상깊어서 읽기 시작했는 데 처음에 실린 (호르몬을 춰줘요)의 첫 부분부터 제가 접해보지 않고 잘 모르던 세계에 무턱대고 들어선 기분을 만끽하며 조금씩 충격을 받았던 것 같습니다.

표제작인 (적어도 두 번)에서의 선생님을 유파고로 부모님을 줄파추와 루피쇼로 부르고 또 ‘적어도 두 번‘이 의미하는 것을 미처 생각해보지 않아서 낯설었으며 (물질계)에서 사주를 보는 ‘레사‘가 어떤 뜻인지 또한 생각하지 않았습니다.

(모여 있는 녹색 점)의 미아가 남기고 간 전 애인들의 이름으로 불리던 어항 속의 물고기들, 고시 준비중인 여자의 방 옆에서 손님유무를 묻는 (에콜)의 사장님, 후쿠시마에 자원봉사하러 간 형 세준과 세준을 만나러 정확히는 어머니의 사망보험금 수령 동의를 얻기 위해 일본으로 가는 동생 세방(스프링클러), 교도소에 있는 사촌동생의 이름이었으나 한때는 과수원을 지키던 개의 이름이었고, 기르던 닭의 이름이었으며 과수원 서쪽에 위치한 산 정상의 바위 이름이기도 한 (홍이)까지......

7편의 단편을 읽는 내내 많은 의미들에 대해 생각해보았던 것 같습니다.

뒷표지에도 등장하지만 ‘차라리 인간 따윈 그만두고 로봇이 되는 것도 나쁘지 않다.‘(호르몬을 춰줘요, 22쪽)라는 문장처럼 제가 AI같은 로봇이라면 이렇게 많은 생각도 고민도 어떠한 구분이나 구별없이 쓸 수 있지 않을까 싶습니다.

연수씨와 대용씨의 딸이자 소설가이신 김멜라(김은영)작가님, 좋은 글을 읽게 해주셔서 정말 감사합니다!