-

-

책기둥 - 제36회 김수영 문학상 수상 시집 ㅣ 민음의 시 242

문보영 지음 / 민음사 / 2017년 12월

평점 :

저는 아직도 시가 많이 낯설고 어떻게 표현해야 할지 잘 모르겠습니다.

중, 고등학생이었을 때는 시가 친숙하다기 보다는 그저 쓰기가 편해서 글짓기대회나 백일장같은 행사에서 시를 쓰고는 했었는 데 막상 성인이 되고 부터는 정확히는 도서관에서 책을 빌릴 때조차 시집에는 손이 잘 안가서 거의 빌려본 적이 없었죠.

지금도 새로운 시집(민음의 시, 문학과지성 시인선, 창비 시선과 같은 시리즈형식으로 된 시집)이 출간되면 시인이 누구인지 어떤 내용인지를 생각하지 않고 구매를 하지만 읽지는 않았는 데 이번에 김수영문학상 수상 시집들을 계기로 아주 조금씩 시에 대해서 알아가려고 합니다.

2017년 12월에 출간된 문보영시인의 첫 시집인 「책기둥」.

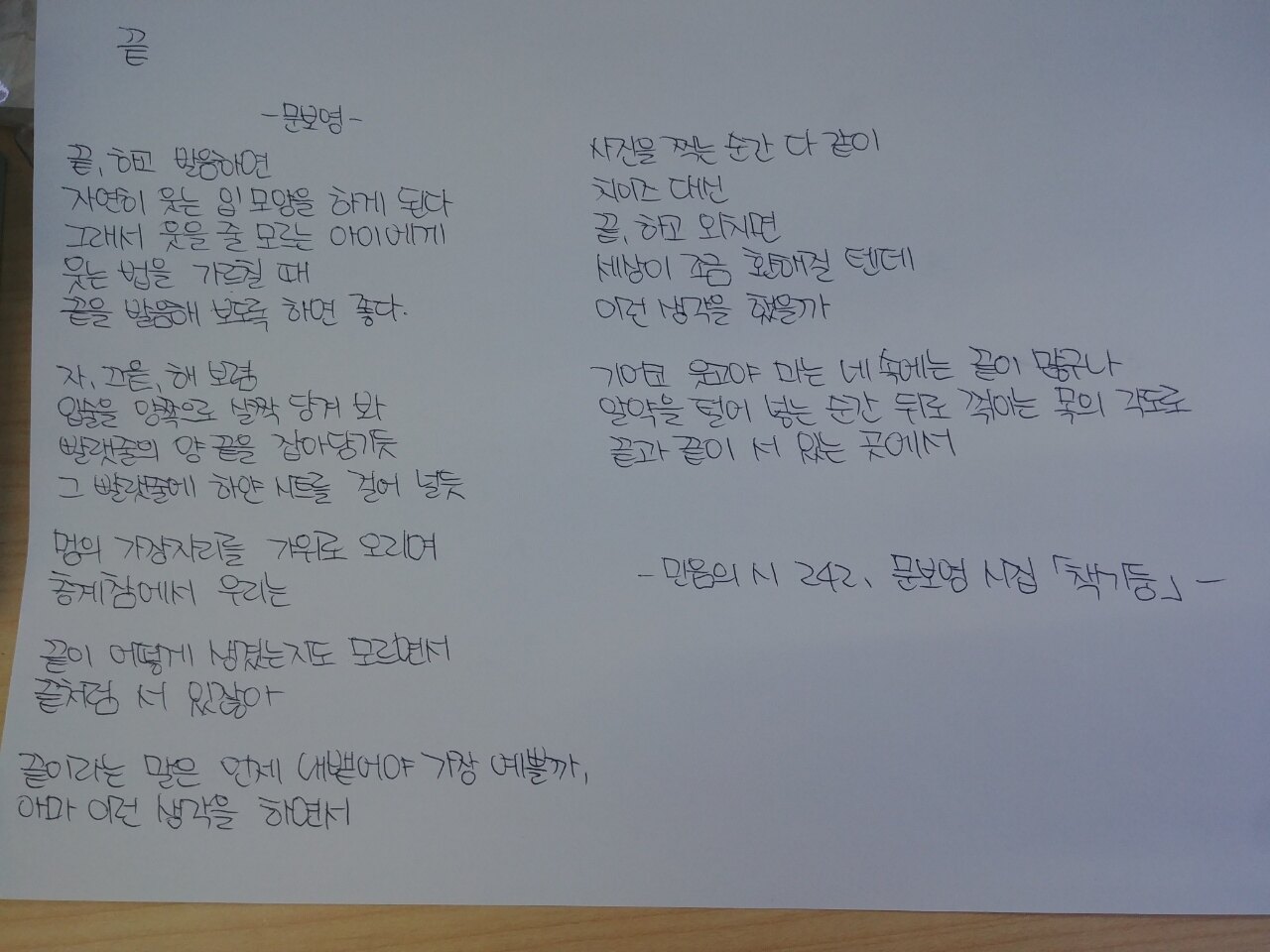

교육학과를 나와서 그런지 여러 분야의 소재를 지닌 시들이 많았고 ‘어린이‘가 등장하는 (출구가 아닌 곳에 모인 어린이들), (포크는 방울토마토를 찍기에 알맞은 도구인가) 시도 인상적이고 (복도가 준비한 것), (얼굴 큰 사람), ‘세상에 존재하는 모든 책을 다 읽어 버리면/더 이상 읽을 책이 없을까 봐/책을 읽지 않았다‘라는 구절이 있었던 (호신)이라는 시와 ‘방금 누군가 나를 포기했다‘로 끝이나는 (정체성)이라는 시도 쓰고 싶었지만 적당한 분량을 지니면서 인상적인 시가 있었는 데 바로 (끝)이라는 시였습니다.

보통 우리는 사진을 찍을 때 김치, 혹은 치이즈 그것도 아니면 하나, 둘, 셋을 세거나 스마일을 외치면서 찍는 데 이때 끝이라는 단어를 외치면 어떨까하는 생각이 저절로 들게 되는 데 정말로 세상이 조금 환해질 것인지 아니면 어떨지도 궁금합니다.

끝, 하고 발음하면/자연히 웃는 입모양을 하게 된다는 끝을 발음해 보면서 정말로 웃을 줄 모르는 아이나 그 대상에게 적용하면 좋을 것 같아요.

끝이라는 말은 언제 내뱉어야 가장 예쁠까, 저도 궁금해하면서 빨랫줄의 양 끝을 잡아당기듯/그 빨랫줄에 하얀 시트를 걸어 널듯 입술을 양쪽으로 살짝 당기면서 끄읕, 이라고 발음해봅니다.

문보영시인님, 좋은 시를 알게 되어서 정말 감사합니다.

기회가 된다면 「배틀그라운드」도 한번 조금씩 읽어보도록 하겠습니다.