-

-

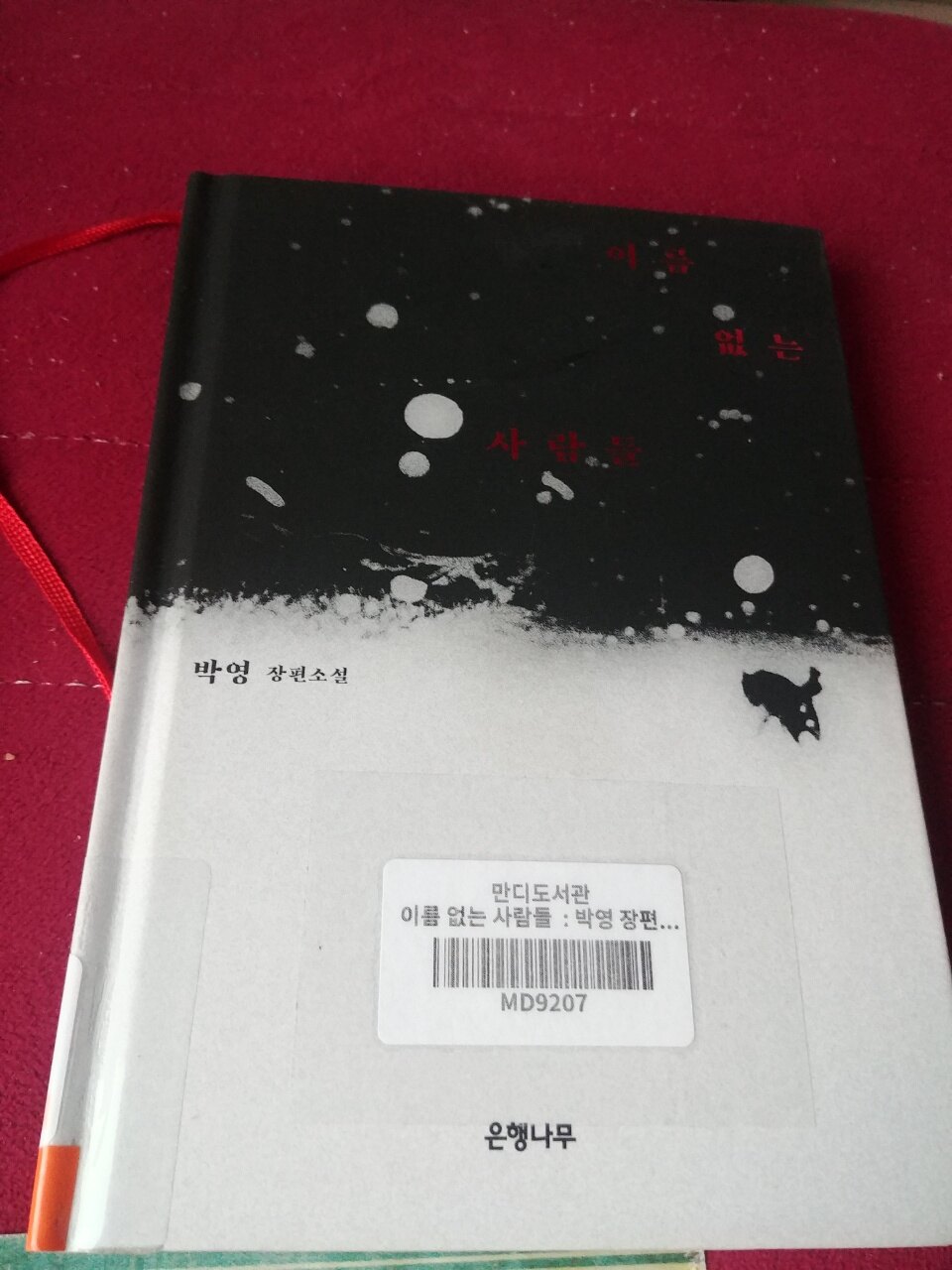

이름 없는 사람들

박영 지음 / 은행나무 / 2019년 11월

평점 :

박영작가님의 세번째 장편소설 「이름 없는 사람들」을 읽으면서 정말 ‘존재‘란 무엇일까하는 생각을 해봤습니다.

항상 느끼는 것이지만 첫 장편이었던 「위안의 서」도 두번째 장편이었던 「불온한 숨」, 그리고 오늘 다 읽어버린 「이름 없는 사람들」까지 짧은 이야기 속에 숨겨져있는 묵직함으로 인해 막상 이 것을 글로 표현하기가 어려워지는 것 같습니다.

자신의 생명까지 담보로 돈을 빌리고 계속 불어나기만 하는 빚으로 인해 생명을 잃음으로 빚을 갚아내는 사람들. 그 사람들을 깊은 저수지로 내몰며 역시 아버지가 재에게 진 빚을 조금씩 갚아내는 ‘나‘라는 인물 이 아버지가 물려준 빚이 ‘0‘이 될때까지 쉼없이 재의 의뢰를 묵묵하게 해냈지만 마지막 의뢰로 인해 뒤바뀌어버리는 일이 생겼고 그로인해 희망도 사람도 없는 B구역으로 떠밀려가버리는 모습이 너무 안타깝더군요.

식인귀가 되지 않으면 살아갈 수가 없는 황폐하고 음침한 B구역에 표적이 된 사람들과 함께 가야하며 무사히 돌아온다는 보장도 없기에 앞서 자신의 표적이었던 서유리의 갑작스러운 제안에 흔들리는 모습 또한 안타까웠어요.

과연 그 제안을 받아들이면 자신을 옭매던 빚에서 영원히 벗어나 자유롭게 살아갈 수 있을지 궁금하기도 했지만 자유로울 수 있는 것은 아마도 ‘죽음‘으로 인해서가 아닐까 생각합니다. 이 소설도 그렇고요.

어쩌면 저도 불러주는 이름이 없는 채로 하루하루를 살아가고 있는 것 같아요.

정교하게 이루어진 삶의 계획에서 작은 행동하나가 인생 전체를 바꿀 수도 있다는 사실을 이 소설을 통해 새삼스럽게 알아가는 것 같아요. 물론 이 삶의 끝이 무엇인지는 알 수도 알아내지도 못하면서도요.

박영작가님, 좋은 글을 읽게 해주셔서 감사합니다!