-

-

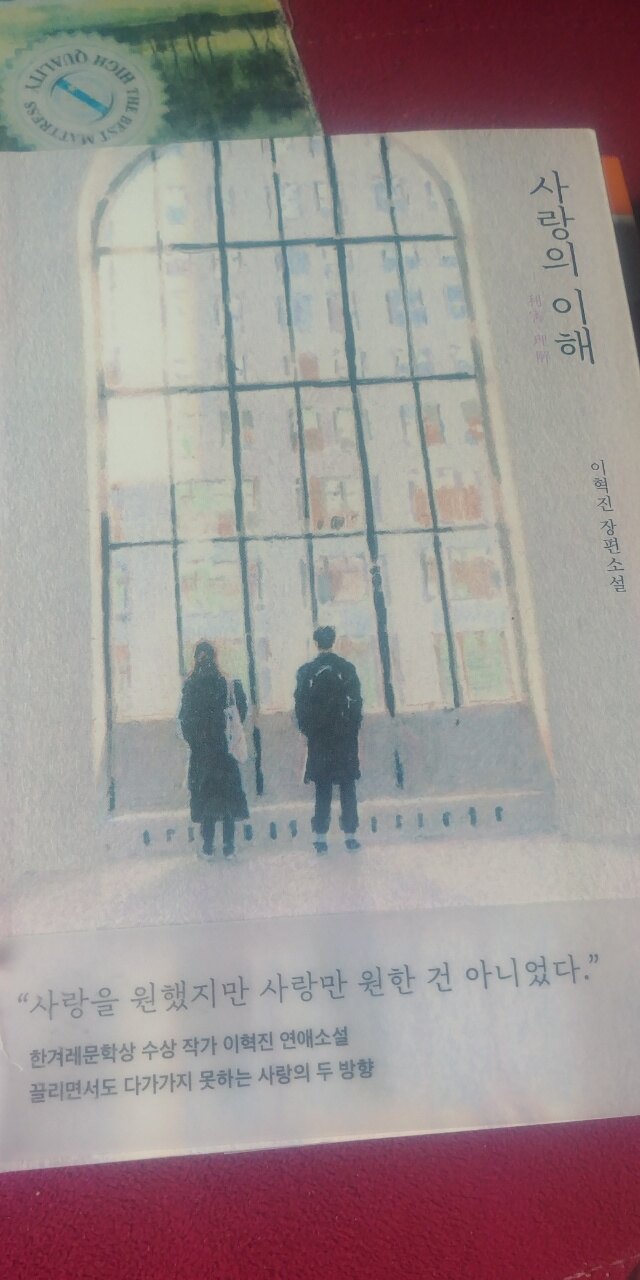

사랑의 이해

이혁진 지음 / 민음사 / 2019년 4월

평점 :

이혁진작가님의 두 번째 장편소설 「사랑의 이해」를 읽다가 무심코 뒷면을 읽었는 데 판도라의 상자를 열어버린 듯한 기분이 들었습니다.

결말을 의도하지 않게 알아버려서 반감이 줄어 들었다기보다는 좋게말하면 너무 현실적이어서 나쁘게 말하면 너무나도 닳고 닳아빠진 이야기라서 사실 끝까지 읽기가 싫었지만 그래도 반이나 읽어버렸기에 끝까지 읽었습니다.

은행에서 일하는 평범한 정규직인 상수, 부모가 신혼생활하라고 사준 집과 차가 있는 미경, 예쁘지만 예쁘기만한 비정규직 텔러 수영, 그리고 역시 훤칠한 외모가 다인 계약직 은행의 청원경찰 종현이 은행이라는 한 공간 안에서 사내연애를 하고 있거나 하게 되는 이야기인 데 연애를 하면서 서로 성격이나 가치관도 다른 두 사람이 서로를 알아가고 공유하고 맞추어가며 사랑을 하는 데 단지 사랑하기 때문에 이해하고 맞추어가려고 하지만 서로의 집안이나 연봉, 정규직과 비정규직같은 겉으로 보여지는 것들에 흔들려가고 때로는 지치고 포기하려도 하는 모습들이 너무나도 실감나서 씁쓸합니다.

「사랑의 이해」를 읽으면서 저는 아직 이런 사랑은 커녕 서로 다른 삶을 살아가는 사람들에게 무엇을 맞춰가거나 알아가는 법을 잘 터득하지 못해서 대인관계를 맺는 것이 힘들게 느껴집니다.

물론 성격과 가치관의 문제이기도 하지만 아무래도 겉으로 보여지는 것들이 제 발목을 잡는 것 같다는 생각도 들었습니다.

아직은 잘 가늠이 되지 않는 ‘사랑‘을 생각할 수 있었던 「사랑의 이해」를 읽으면서 비교적 길게 제 눈을 사로잡았던 구절이 있었는 데,

‘행복에는 늘 거짓이 그림자처럼 드리우기 마련인 듯했다. 아니, 어쩌면 거짓은 조명일지도 몰랐다. 행복이라는 마네킹을 비추는 밝고 좁은 조명.‘(148쪽)

‘행복은 싸구려 인화지에 뽑은 사진. 좁은 계도의 색상에서 엇비슷하게 웃는 얼굴들과 위치만 다른 브이 자 손가락만 보이고, 그나마도 쉬 퇴색해서 쭈글쭈글해진다.‘(187쪽)의 구절들을 읽으면서 행운도 아닌 행복이라는 단어가 이렇게 힘들고 가지기 어려운 것일까하는 생각이 들었습니다.

마지막으로 348쪽에서 ‘모두 지나갔다는 감각만, 미경은 잃었버렸고 수영은 지워졌다는 사실만 남아 있었다.‘ 라는 문장에서 ‘잃어버렸고‘가 맞다는 것만 남기고 끝내려고 합니다.

이혁진작가님, 감사합니다!