-

-

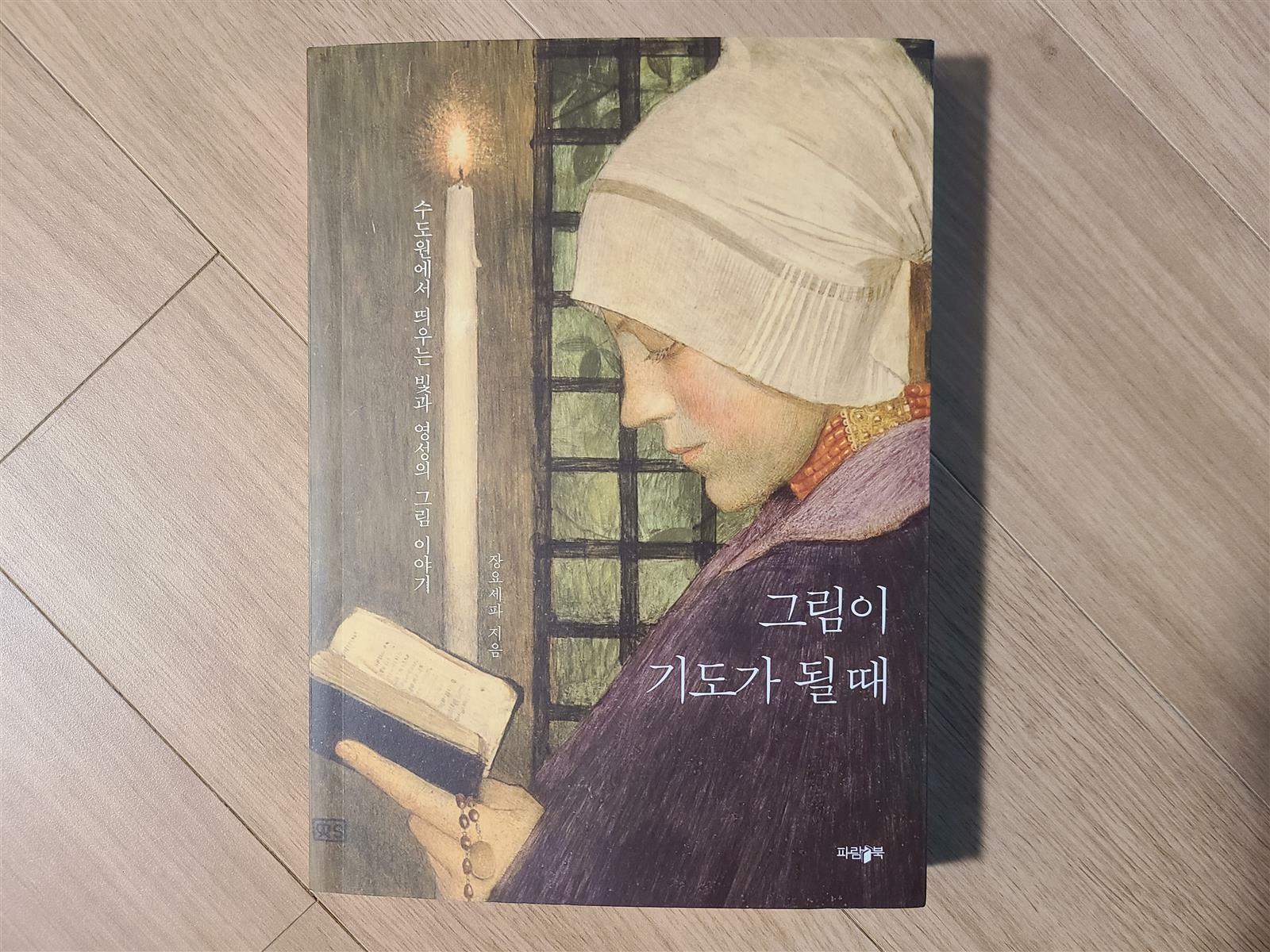

그림이 기도가 될 때 - 수도원에서 띄우는 빛과 영성의 그림 이야기

장요세파 수녀 지음 / 파람북 / 2021년 8월

평점 :

구판절판

올해...

유독 힘겨운 날들이 많았습니다.

개인적으로 병이 나서 지금까지도, 아니 앞으로도 지속적으로 약을 먹어야 하는 신세가 되었고 그 누구보다 건강하셨던 아버지도 갑작스레 아프셔서 가슴을 쓸어내리기도 하였습니다.

다시 아버지는 건강을 회복하셨지만...

몸과 마음이 많이 지쳤었습니다.

위로를 받고 싶었고 누군가에게 의지하고 싶었습니다.

그래서 이기적이게도 신에게 기대기도 하였습니다.

이 책을 보자마자 마음이 끌렸습니다.

"그림 앞에 서면 눈이 환해집니다. 침침했던 눈에서 무엇인가 걷히면서 보이지 않던 것이 보입니다. 그림은 제 눈이 어두워 보지 못하고, 제 몸이 무거워 들어가지 못했던 신비의 세계를 열어줍니다. 생명, 자유, 용서, 사랑, 초월적인 것, 인간의 내면을 표현하는 것, 종교적인 것들을 표현하는 그림들은 가만히 있는 저를 잡아당겨 세웁니다. 우선 화가의 삶이 그 안에 녹아 있고, 더 들어가면 화가 자신마저 넘어 저 먼 어떤 것, 인간의 눈에 희미한 어떤 것 혹은 실재가 우리 앞에 턱 놓이는 체험을 하게 됩니다. 이것은 어설픈 종교체험보다 훨씬 강렬하게 인간을 초월적 실재 앞에 놓아줍니다. 더욱이 형식적인 예배, 틀에 박힌 기복적 기도로는 가까이 가보지도 못할 세계를 열어줍니다."

잠시 그림에, 수녀님의 이야기에 귀를 기울이면서 현실에서 벗어나고 싶었습니다.

내면에 드리운 어둠의 장막을 열어젖히는 그림,

마침내 빛의 세계로 이끄는 언어의 매혹과 신비!

『그림이 기도가 될 때』

저는 이 책을 읽을 때 가족 모두가 잠든 밤에 스탠드 불빛 아래에서 읽어내려갔습니다.

어둠 속에 불빛뿐만 아니라 수녀님의 말씀이, 그림이 또 다른 빛으로 다가와 저를 감싸준 느낌은 너무나 따스하고도 포근하였습니다.

'묵상'하면서 읽게 된 이 책.

그냥 '좋다'라는 표현밖에 못한다는 것이 안타까울 뿐이었습니다.

장 프랑수아 밀레의 <만종>.

사랑하는 아이의 시신 앞에 선 그들의 한없는 고요함 속에 느껴지는 고통의 깊이.

그 깊은 고통 속에서 이 부부 뒤로 보이는 풍경은 더없이 삶의 잔인함과 처연함을 표현하고 그럼에도 무너지지 않는 그 무엇.

황량한 들과 우뚝 서 있으나 기도로 꼭 잡은 손, 저 멀리 작게 그려진 종탑은 어울리지 않는 듯 어울리며 삶의 잔인함 속에서도 무너지지 않는 그 무엇을 말해줍니다. 고통 속에서의 평화! 이 고요함 속에 불보다 더 뜨거운 열정이 피부로 전해져 옵니다. 그 큰 고통마저 녹이는 불, 깊어가는 저녁, 깊어가는 겨울에도 꺼지지 않는 내면의 불을 지닌 이들이 있습니다. 고통은 이들에게 이 불을 끄는 찬물이 아니라 불을 더 타오르게 하는 기름이 됩니다. - page 46 ~ 47

저도 이 그림을 보면서 마냥 숙연해졌습니다.

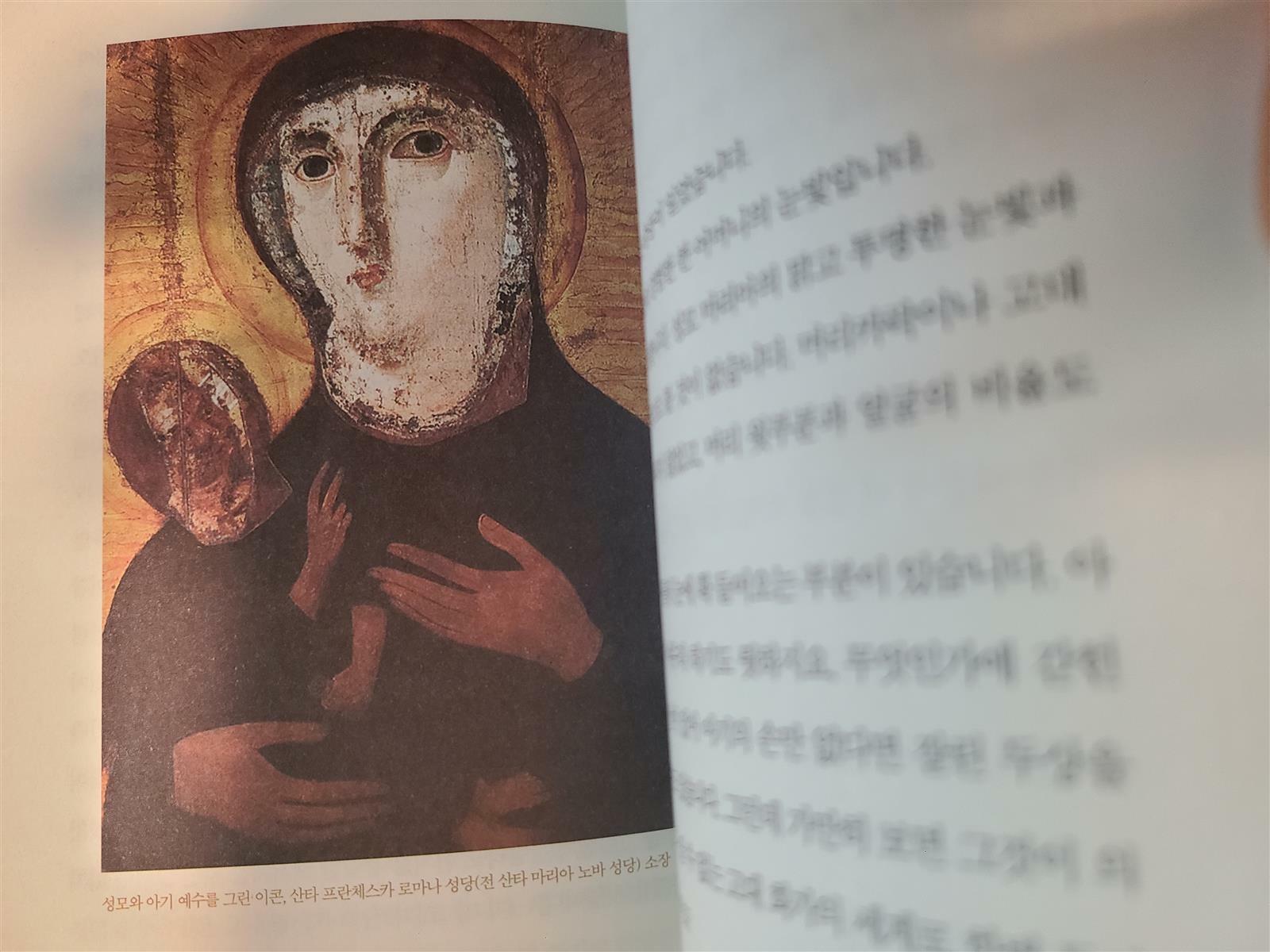

그리고 인상적이었던 저 무심한 눈빛!

아기의 얼굴은 침 뱉음과 모욕, 채찍질을 당한 수난받는 종의 모습입니다. 엄마의 맑고 투명한 피부와 대조적으로 아기는 얼룩덜룩 흉하기 그지없습니다. 그 아들은 어머니를 두 손가락으로 가리키고 있습니다. 죽음도 생명도 아들의 넘어감마저도 받아낸, 아니 함께 죽고 함께 살아난 그 눈에는 모든 것이 담겨 있습니다. 그 넉넉함에는 죽음과 삶의 경계조차 없어져 삶이 곧 죽음이요, 죽음이 삶으로 이어지는 수렴과 통합의 마지막을 보는 듯합니다. 네 것도 나의 것, 나의 것은 물론 나의 것! 이런 논리로 복닥거리는 이 삶의 진흙탕에서 어느 날 이런 눈빛을 만난다는 것은 기적과도 같은 일이겠습니다. - page 99 ~ 100

이것이냐 저것이냐가 아니라 사랑의 통합을 보게 해 준 이 작품.

자꾸만 저 눈빛에 기대게 됩니다.

그리고 지금의 우리에게 일침을 가한 작품.

누가 피고인지 원고인지 구별하기 힘든 이 그림.

이 그림은 2009년 우리에게서도 엿볼 수 있었습니다.

'용산참사'

평생 일군 모든 것을 빼앗기게 된 이들이 자신의 것을 지키고자 했던 것이 화근이 되어 결국 궁지에 몰리고 화재로 사상자가 발생했던 이 사건.

일생 모든 것을 바쳐 키워온 가족의 삶의 바탕을 다 잃게 된 수많은 이들, 그리고 그 대신에 들어설 고급 아파트, 이들은 대체 누구를 위해 자신의 일생을 희생해야 하는 것일까요? 국가 공공기관들은 거짓과 술수로 이들의 희생을 사회 안에 묻어버리고자 합니다. 경찰과 공무원들은 누구르 위해 거짓과 사기, 음모마저도 서슴지 않는 것일까요? 거대기업들은 공공기관 뒤에 숨어 모습조차 드러내지 않습니다. 앞에선 공무원, 국가 고위관리들이 삶의 막바지로 몰린 이들을 불도저로 밀어내면 거대기업들은 고급아파트를 지어 편안한 주택을 공급하고 명성과 부를 함께 얻습니다. 경찰은 여기서 마지막 뒤치다꺼리를 합니다. 법정이 열렸습니다. 판사와 검사, 피고들, 변호사들, 증인들!

누가 과연 피고인가요? - page 133

우리는 그들을 위해 어떠했는지...

이들을 짓밟고 생명을 앗아간 세상이, 우리들의 모습이 무섭고도 슬프게만 느껴집니다.

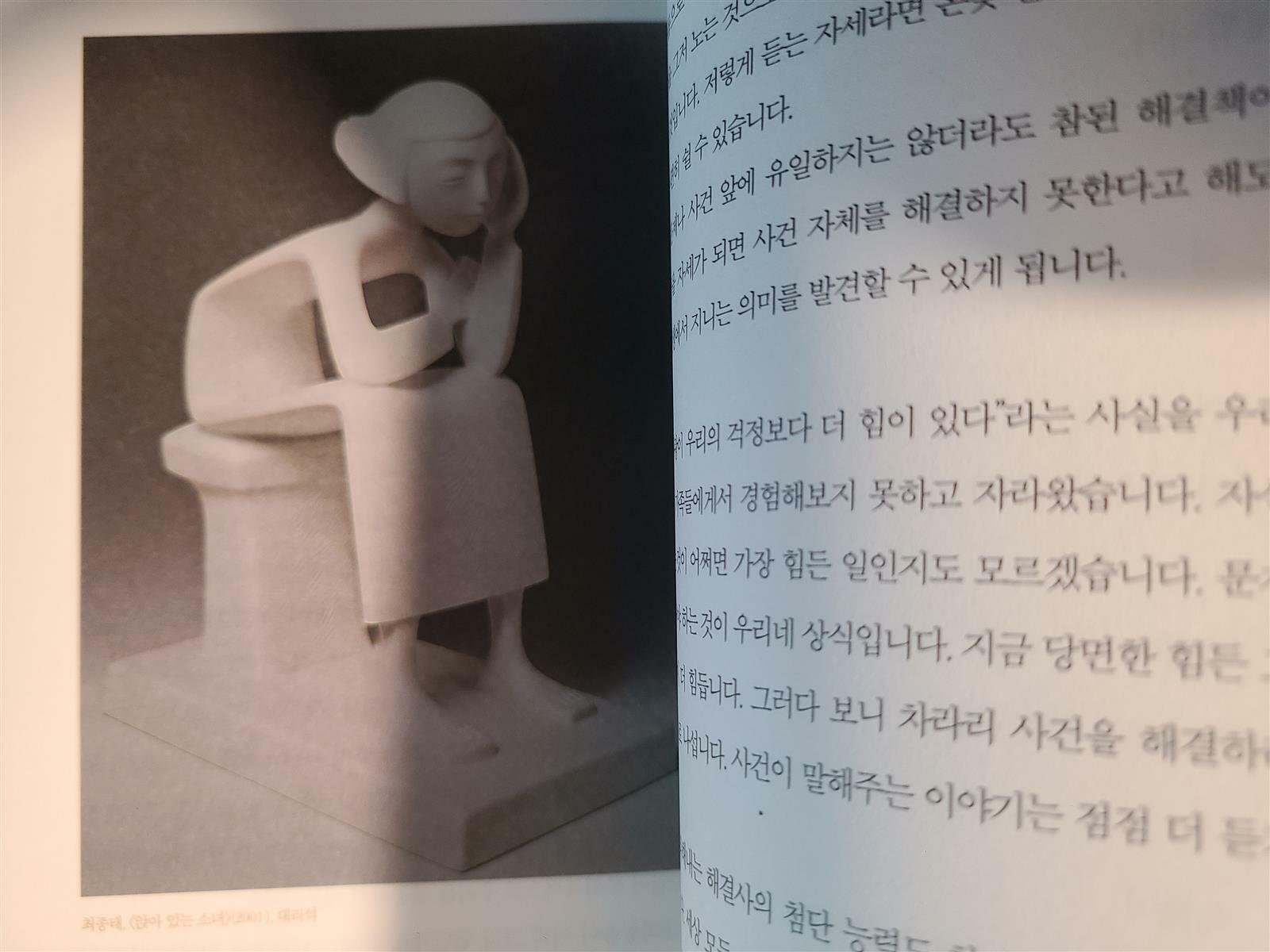

이 조각작품처럼 되고 싶었습니다.

참 편안해 보이는 <앉아 있는 소녀>.

이 작품에서 가장 핵심은 소녀의 경청하는 자세입니다. 손에 귀를 대는 자세가 이미 보여주지만 온몸으로 듣고 있습니다. 표정 또한 절묘합니다. 그지없이 오롯합니다. 쉼을 그저 노는 것으로 보는 것은 우리 인식 안의 오류라고 보아도 무방할 것입니다. 저렇게 듣는 자세라면 온갖 일에 둘러싸여 있어도 그 사람은 편히 쉴 수 있습니다.

즉 경청이 문제나 사건 앞에 유일하지는 않더라도 참된 해결책이 됩니다. 일단 들을 자세가 되면 사건 자체를 해결하지 못한다고 해도, 그 사건이 내 인생에서 지니는 의미를 발견할 수 있게 됩니다. - page 231

오롯이 그리고 고요히 무언가에 귀를 기울이는 이 소녀처럼 '내려놓음'과 '편안함'.

지금의 저에게 필요한 자세였습니다.

그동안은 작품을 대할 때 '화가'의 이야기에 귀를 기울이곤 하였습니다.

하지만 이번에 깊고 묵직하게 종교적 관점에서 우리의 삶과 연관 지어 바라보게 되니 삶을 대하는 자세를, 치유의 힘을 느낄 수 있었습니다.

수도원에서 온 그림 편지.

잠들기 전에 하나씩 꺼내 읽어보면서 상처받은 영혼을 치유해보는 것은 어떨지...