-

-

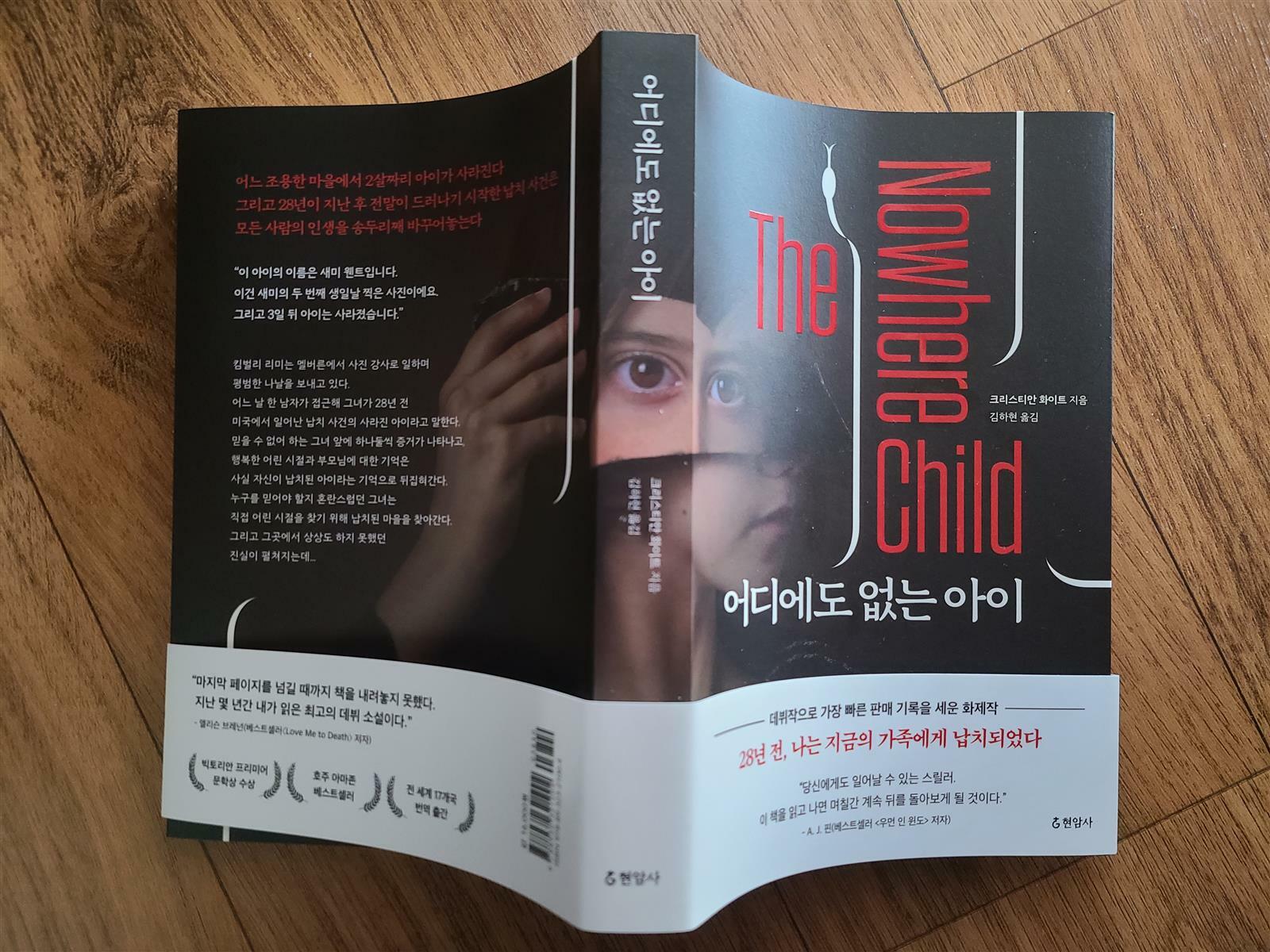

어디에도 없는 아이

크리스티안 화이트 지음, 김하현 옮김 / 현암사 / 2020년 12월

평점 :

절판

역시나 스릴러 독자인 내 눈을 피해 갈 수 없었던 이 소설.

제목부터 의미심장하였지만 무엇보다 추천사가 인상적이었습니다.

"당신에게도 일어날 수 있는 스릴러.

이 책을 읽고 나면 며칠간 계속 뒤를 돌아보게 될 것이다."

-A. J. 핀(베스트셀러 <우먼 인 윈도> 저자)

읽기 전엔 몰랐지만 읽고 난 뒤 강한 묵직함을 받았다고 해야 할까...

무의식중에 뒤를, 나 자신을 돌아보게 되곤 하였습니다.

28년 전, 나는 지금의 가족에게 납치되었다

『어디에도 없는 아이』

오스트레일리아, 멜버른

노샘프턴 전문대에서 일주일에 세 번씩 저녁에 사진을 가르치는 '킴벌리 리미'.

여느 때와 다름없이 강의를 하고 쉬는 시간.

수줍어 보이는 깔끔한 외모에 미국식 영어를 쓰는, 40대쯤 되는 남자가 그녀에게 다가와 말을 건넵니다.

"알아보시겠어요?" - page 10

'제임스 핀'이라고 자신을 소개한 그는 그녀에게 사진 한 장을 보여줍니다.

사진에는 짙푸른 눈에 머리칼이 검고 덥수룩한 여자애가 푸릇푸릇한 잔디밭에 앉아 있는 모습.

그리고는 덧붙여 남자는 이야기를 합니다.

"이 아이의 이름은 새미 웬트입니다. 이건 새미의 두 번째 생일날 찍은 사진이에요. 3일 뒤 아이는 사라졌습니다."

"사라져요?"

"켄터키 주 맨슨에 있는 자기 집에서 사라졌습니다. 2층 침실에서요. 경찰은 침입자의 흔적을 찾지 못했습니다. 목격자도, 협박편지도 없었고요. 말 그대로 사라져버린 겁니다." - page 11

난데없이 그녀에게 찾아와 실종된 아이 사진을 보여주는 그 남자.

뜻밖의 이야기를 합니다.

"아이는 1990년 4월 3일에 사라졌습니다. 저는 당신이 새미 웬트를 납치했다고 생각하는 게 아닙니다. 당신이 새미 웬트라고 생각하는 겁니다." - page 12

왠지 모를 찝찝함...

호기심에 새미 웬트 + 켄터키, 맨슨을 검색해 보는데...

기사에는 제임스 핀이 보여주었던 사진과 똑같은 사진이 실려 있었고 조금 더 검색해보니 새미의 부모인 잭 웬트와 몰리 웬트의 사진을 볼 수 있었습니다.

몰리의 생김새를 살피다가 자신의 얼굴과 비교를 해보니 어딘지 닮은 구석이 있는 것 같기도 하고...

그중에서도 가장 큰 질문이 유리 조각처럼 머릿속에 들어와 박혔다. 캐럴 리미, 사회복지를 전공한 후 액자걸이를 제조하고 판매하는 회사의 인사과에서 오랫동안 일했던 여자가 정말, 실제로, 그럴 수가-

나는 여기서 생각을 멈추었다. 함축된 의미가 지나치게 거대했고, 솔직히 말해 터무니없었다. - page 22

자신의 어릴 적 사진과 비교해 보기 위해 절반만 자매인 동생 에이미의 집으로 갑니다.

아기 때 사진도 없고, 세 살 전에 찍은 사진도 없지만 새미와 자신이 아주 많이 닮았음을 깨닫게 되고 이 모습을 바라본 에이미...

"내가 어떻게 하면 좋겠어?" 내가 물었다.

"아무것도 하지 마. 언니가 아무것도 안 했으면 좋겠어. 핸드폰에서 그 사진 지워. 그 남자 번호도 지우고. 전부 잊어버려."

"그럴 수 있을까."

"그렇게 해야 돼, 언니. 이 문제를 끝까지 파헤치면 모든 게 변해버릴 거야."

"알았어." 내가 말했다.

"약속해?"

"약속해." - page 49

하지만 이미 불행의 씨앗은 뿌리를 내리기 시작하였기에 그 사건의 진실을 좇기 시작하는데...

소설은 1990년 사라진 아이의 사건과 함께 현재를 오가며 진실을 향해 달려가고 그곳엔 상상도 하지 못했던 진실을 마주하게 되는데...

과연 킴벌리 리미는 새미 웬트일까...?

그렇다면 누가 이 아이를 데려간 것일까...?

우리는 살아가면서 형성되는 기억들엔 저마다의 흔적을 남겨둔다고 합니다.

하지만 이들의 '빨간색 실'은 잡아당기지 말았어야 했습니다.

상처 입은 사람들, 삶이 망가진 사람들, 그동안 그들이 흘렸을 눈물이 있을 줄이야...

그럼에도 잡아당겼기에 어둠에서 서서히 빛으로 향해 갈 수 있었음을 이들을 통해 느낄 수 있었습니다.

"너 내가 과거를 떠올릴 때 뭐가 보이는지 아니?" 아빠가 말했다. "깊고 넓은 바다야. 기억들은 물고기지. 얕은 곳을 걸어 다닐 땐 원하면 물고기를 집어 들어서 볼 수 있어. 두 손으로 기억을 붙잡고 들여다본 다음 다시 물에 던져 떠나보낼 수 있지."

아빠가 화장실 벽을 멍하니 응시했다. 얼굴에서 눈물이 하염없이 떨어졌다. "하지만 깊이 들어갈수록 물도 캄캄해지는 거야. 곧 내 발이 안 보이기 시작하지. 물고기도 안 보여. 물고기가 다리 옆을 스치고 지나가는 건 느껴지지. 물고기들은 저기 어딘가에, 깊은 물속에 있어. 걔네는... 상어야, 키미. 상어고 괴물이야. 가만히 내버려 둬야 해. 내 말 무슨 뜻인지 이해하니?" - page 100

아주 작은 실수를 덮기 위해 그들 나름의 최선이 결국 큰 비극을 불러왔다는 점...

그 '선택'이 삶을 송두리째 바꿀 수 있다는 점을 살아가는 우리에게 깊은 여운으로 남겨주었습니다.

출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다.