-

-

언젠가 떠내려가는 집에서

조경란 지음 / 문학과지성사 / 2018년 6월

평점 :

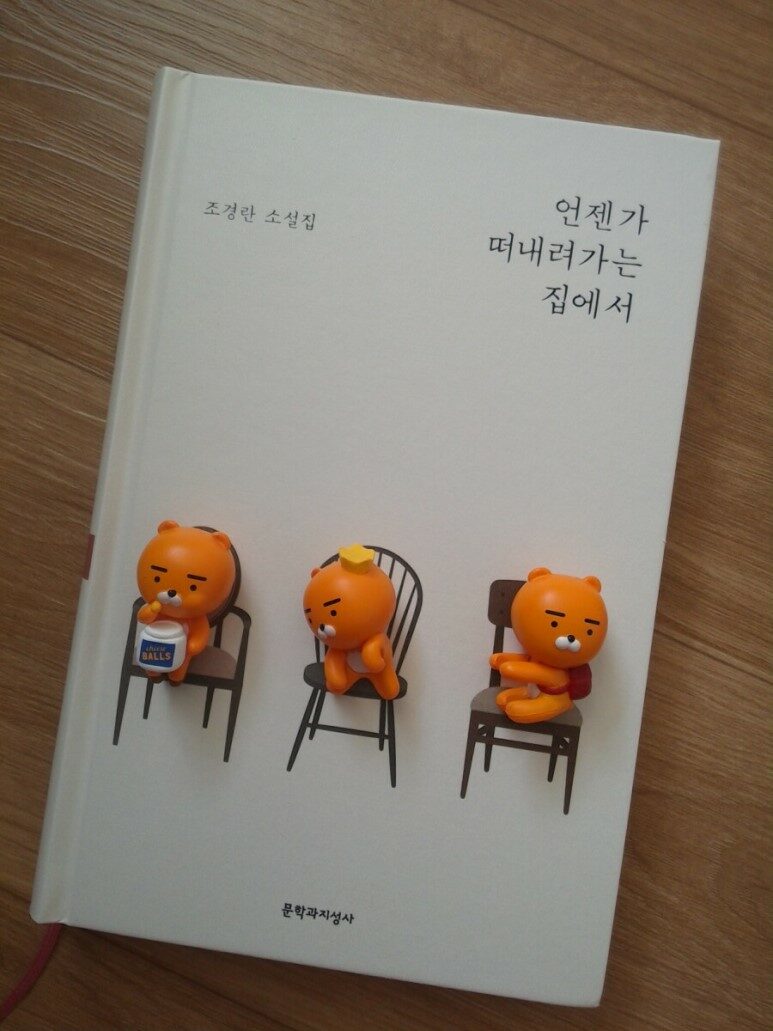

의자 세 개가 놓인 책의 표지를 열고 작가 약력을 들여다본다. 5년 만의 신작 소설집이라고 간결하게 적힌 띠지를 벗겨 낸다. 책을 읽을 때 그런 것은 신경이 쓰이므로. 전부 읽었구나. 조경란의 책들을 빠짐없이 읽었다니 새삼 감개가 무량하다. 『식빵 굽는 시간』은 두 권 사서 읽었다. 한 권을 사서 읽고 꽂아 두었는데 잃어버려서. 그런 때였다. 책이란 책은 모조리 나의 책장 안에 들어와 있어야 한다는 강박으로 살던. 『언젠가 떠내려가는 집에서』에 실린 소설 「저수하樗樹下에서」의 주인공 '나'는 책장만 열일곱 개를 가졌다. 그 책장을 이고 이사 다닐 집을 구하고 있다.

책장 열일곱 개를 가진 마흔여섯의 소설가는 가까운 곳에 산이 있고 재래시장이 있는 이층 집을 마음에 들어 한다. 보증금 8천에 월세 80인데 모자란 보증금 생각은 하지 않고 월세 낼 걱정만 한다. 집을 옮길 때는 턱없이 모자란 집값 생각은 하지 못하고 어떻게 그 안을 꾸밀까 현실도피만 하기도 한다. 곧 그 집에 들어가 살 것처럼 굴기도 한다. 소설가의 모든 책을 사서 읽고 책장에 꽂아두는 것만으로 행복하던 시절에 조경란을 열심히 읽었다. 대화가 거의 없고 문단이 거의 나누어지지 않은 소설의 문장들을 따라갔다.

2013년부터 2017년까지 쓰인 소설을 묶자 한 권의 책이 완성되었다. 흘러가는 시간을 묶으면 책이 된다. 잊고 싶지 않은 순간들이 있기 때문에 소설을 쓴다. 조경란은 기억에 충실한 소설가이다. 서울 거리를 걷다가 외국의 낯선 곳으로 날아가 걷는다. 짐을 풀고 집의 상태를 확인하자 하는 일이 거리의 지형을 익히는 일이다. 야채가 싼 곳이 어디이고 서점과 화장실의 위치를 확인하는 일. 낯선 곳을 가고 걸을 때 필요한 건 물과 화장실이기 때문이다.

『언젠가 떠내려가는 집에서』의 인물들은 로마의 거리를 충실히 걷는다. 지치지도 않은 채 일상을 살아온 이들이 내일을 포기하고 선택하는 일은 걷기와 그마저도 힘들어지면 버스를 타는 일이다. 받아올 것이 있다며 어머니의 부탁을 듣고 아들이 하는 첫 번째 일도 버스를 타는 일이다. 외국의 도시에서 유료 화장실을 찾아내는 일을 무리 없이 할 때까지 걷고 버스를 탄다.

구립 도서관까지 걸어가서 일을 하고 책을 반납한다. 시장에 들러 반찬거리를 사고 밤에 몰래 고무나무를 보기 위해 내려오는 아이를 만나 산책을 한다. 허리가 아파 다리를 꼬고 앉을 수 없을 때도 걷는 것으로 병증을 이겨낸다. 평지를 걷고 서서 글을 쓰는 일. 여름휴가 열흘 동안 비어 있다시피한 온천에서도 한낮 동안 미술관에 가기 위해 걷는다.

조경란 소설의 화자들이 움직이는 공간은 낯설지 않다. 집 주변과 시장 근처, 일로써 떠난 외국의 거리. 그 거리마저도 집의 풍경과 닮아 있다. 난민으로 살아가는 이들의 쓸쓸한 하루를 걱정하는 일도 돌아갈 집이 있다고 해서 덜어지지 않는다. 실 팔찌나 카펫을 사는 일은 쉽다. 외국에서라면 추억이 될 테지라는 감정에 휩싸이기 때문이다. 사지 않고 그 곁을 지키는 '나'는 조국을 떠나온 그와 다르지 않음을 느낀다.

시장 좌판에 놓인 양말, 가짜라서 더욱 반짝이는 반지, 빨아서 써도 좋을 에코백. 헐거운 지갑을 가진 이라도 부담 없이 살 수 있는 물건이다. 서랍에 신지 않을 양말이 쌓인 모습을 보는 하루. 조경란이 그리는 인물은 하루치의 행복을 사서 서랍에 넣어두는 일로 내일을 기약하는 사람들이다. 서랍이 닫히지 않아도 양말과 천 가방, 손수건을 사서 넣어 둔다. 고민 없이 이층집을 계약하지는 못해도 찬이네 반찬에 가서 미역국을 교보 문고에 가서 『염상섭 문장 전집』을 살 수 있는 하루면 괜찮다고 여기는 사람들이 『언젠가 떠내려가는 집에서』 의자 세 개에 앉아 있다.

비어 있는 의자를 바라본다. 누구든 걷다가 지치면 앉을 수 있는 의자 세 개를 가진 사람으로 살고 싶은 이들을 그린 소설집을 5년 만에 읽는다.