여기 고어스러운데, 그 고어스러움에서 코믹함이 묻어나고 조금은 지루한데 너무 진지해서 역시 유머러스한 공포영화가 있다.

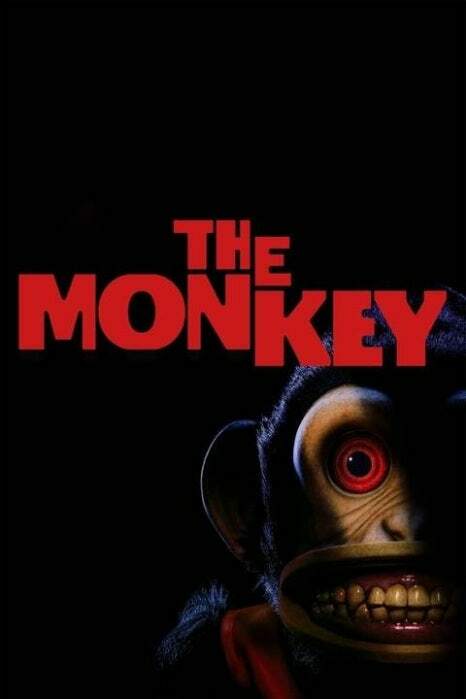

‘더 몽키’는 제임스 완의 제작에 스티븐 킹의 단편으로 만들어진 공포영화로 보다 보면 우리가 알 만한 배우들도 나온다.

얼마 전에 덩치가 커지면서 머리는 오은영 슨생님의 머리로 바뀌고 녹색 떡칠했던 쉬 헐크의 타티아나도 주인공들의 엄마로 나온다. 결국 눈이 터져 피를 질질 흘리며 죽지만.

영화 길이만 좀 줄였다면 더 흥미로운 영화였을지도 모른다. 내용은 간단하다. 할아버지가 어딘가에서 북 치는, 험하게 생긴 원숭이 장난감을 하나 구하는데 뒤의 손잡이를 돌리면 원숭이가 북을 치고 그러면 사람이 죽어나간다.

그 원숭이가 아버지로 그리고 다시 쌍둥이 아들로 내려오는 이야기. 사람이 죽어 나갈 때 내장이 빠지고, 목이 댕강 날아가고, 신체가 폭발하기도 하는데 이게 너무 만화 같아서 전혀 진짜 같지 않다.

고어 고어 한데 고어스럽지 않다. 오히려 만화로 만들었다면 더 징그러울 수 있으나 영화라서 어딘가 코믹하다. 영화가 진짜 보다 보면 코믹하다. 별 대수롭지 않다.

요런 영화가 자주 나오는 이유는 이런 공포영화를 만들어내면 나 같은 공포영화 좋아하는 미국 놈들이 우르르 몰려 투자비용대비 끌어모으는 수익이 많다는 것이다.

그래서 돈을 벌어들이는 법을 아는 놈들은 극장이 망해가고 영화산업이 힘들어도 그걸 이용해서 돈을 또 벌어들인다. 세상에는 위기를 기회로 만들어서 수익을 올리는 놈들은 있으니까.

그래서 이 영화를 보면 영화 내용이나 뭐 이런 것보다, 아 이 영화는 수익을 올리기 위해 머리를 아주 잘 썼구나, 하는 생각이 든다.

배우들도 어딘가에 주인공으로 한 번쯤 나온 배우들을 기용한다. 우리나라 김수현보다 훨씬 낮은 비용으로 가능하다. 거기에 제임스 완이 제작하고, 스티븐 킹의 원작이라는 타이틀은 공포영화 마니아들을 유혹한다.

거기에 고어스러운 부분을 적당한 비용의 그래픽으로 그럴싸하게 꾸며 놓는다. 그리하여 내용이 전혀 별 볼일 없어도 다섯 배의 수익을 올릴 수 있다.

아무튼 영상상업은 편집의 싸움이다. 편집을 어떻게 하느냐가 관건이다. 따지고 보면 모든 게 그렇다. 노래도 작곡보다는 편곡, 글도 퇴고퇴고퇴고퇴고를 하면 할수록 좋은 글이 된다.

인간도 마찬가지다. 그런 심오함을 느끼게 해 준 전혀 심오하지 않은 영화 ‘더 몽키’였다.