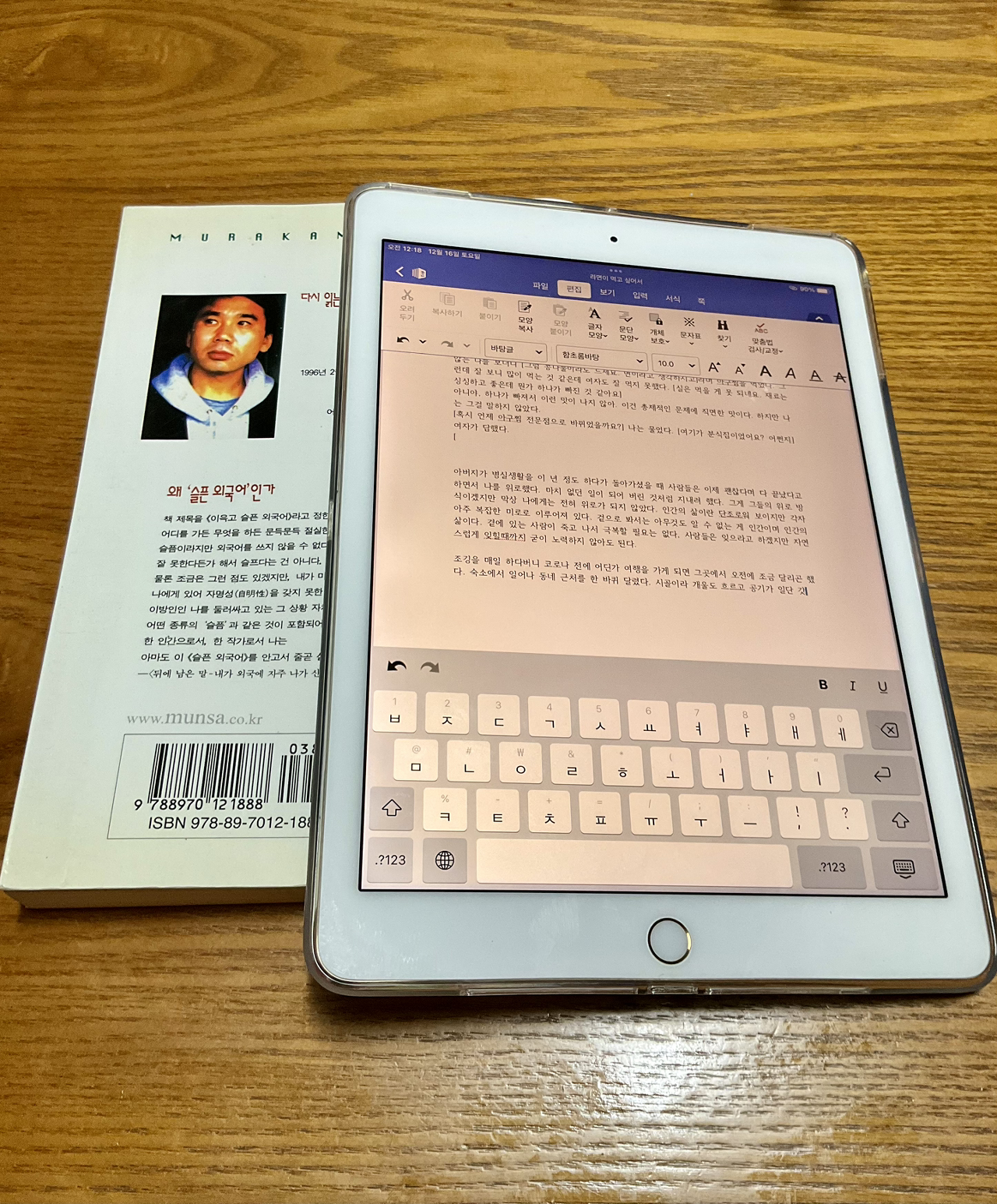

소파에 무릎을 접고 푹 파묻혀 앉아서 아이패드를 무릎에 대고 글을 쓰고 있다. 한 마디로 말하면 열약한 환경에서 글을 쓰고 있다. 그렇다고 해서 생각하는 것처럼 불편하거나 글이 잘 안 써진다거나 하는 건 없다. 이렇게 글을 쓴 지 오래되어서 그럴지도 모르겠다. 일하는 곳에서는 책상이 있지만 집에서는 책상이 없어서 불편한 자세로 글을 쓸 수밖에 없다.

그러나 다른 말로 하면 열약한 환경에서도 얼마든지 글을 쓸 수 있는 요즘이다. 예전에는 책상과 불빛이 있어야 글을 쓸 수 있었다. 불빛만 있어도 곤란하고 책상만 있어도 불가능했다. 책상과 불빛 모두가 있어야 글을 쓸 수 있었다. 오래된 영화를 보면 촛불에 의지하며 글을 쓰는 장면을 봤을 것이다. 그 당시의 글을 쓰는 사람들은 기를 쓰고 쓸 수 있을 때 고개를 숙이고 열심히 글을 적었다.

그 이후 노트북이 나왔을 때는 불빛은 이제 필요하지 않았지만 책상은 있어야 글을 쓸 수 있었다. 그런 시기가 꽤 오랫동안 이어졌다. 요즘은 책상도 필요 없고 불빛이 없어도 글을 쓸 수 있다. 그런 시대가 되었다. 반드시 책상이 있어야 합니다.라고 말하는 사람은 어쩔 수 없지만 지금은 누워서, 걸으면서, 엎드려서(이건 좀 아닌가, 엎드려서 글을 써 본 적은 없어서) 글을 쓸 수 있는 시대가 지금 시대다.

요즘은 AI도 소설이나 에세이에 뛰어든 시대다. 챗봇에게 [노인과 바다]를 닮은 짤막한 소설을 써달라고 했더니 30초 만에 뚝딱 쓰는 시대다.

나 같은 경우는 각 잡고 글을 쓸 수 있는 곳도 없고, 시간도 없기 때문에 어떻든 시간을 벌리고, 시간의 틈을 비집고 들어가서 글을 쓸 수밖에 없다. 그래서 열약한 환경이라도 글을 쓸 수 있다면 [감사합니다]하며 되는대로 매일 조금씩 글을 쓰고 있다.

그러다 보니 대체로 술 약속은 전부 하지 않게 되었다. 그 과정에서 [너는 무슨 대단한 글을 쓴다고 그러냐] 같은 말을 듣기도 했다. 대단한 글을 쓰려고 하기보다 매일 글을 쓰려고 하기 때문이다. 술 마시고 놀 때는 좋은데 지나고 나서 보면 너무나 그 시간이 아쉽고 쓸모없다. 그 기간이 오래되어서 지금은 술 마시자고 하는 약속은 없다.

나는 거의 매일 하는 것이 있다. 밥 먹고 자고 대소변 보는 것 이외에 일정 양의 글을 쓰는 것이 그렇고, 조깅을 하는 것이 그렇다. 하루이틀 정도는 쓰지 않고 달리지 않을 수 있지만 거의 매일 그렇게 하고 있다. 그게 습관이 되어 버렸다. 그래서 어떠한 하루를 맞이해도 글을 조금은 적는다. 그럴 수 있는 것이 열약한 환경에서도 글을 쓸 수 있기 때문이다. 당연하지만 챗봇은 환경 운운하지 않고 따지지 않는다. 나 정도의 글을 적는데 노트북이나 책상이 있는 곳이 아니어도 된다. 그저 글을 쓸 수 있다면 그만이다.